СМЕРТЕЛЬНАЯ НАГОТА

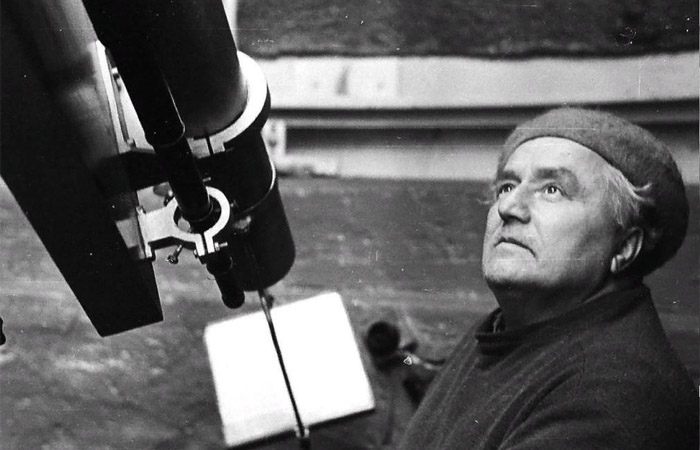

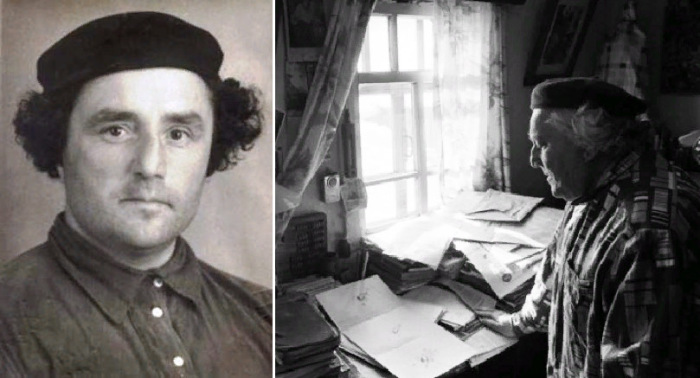

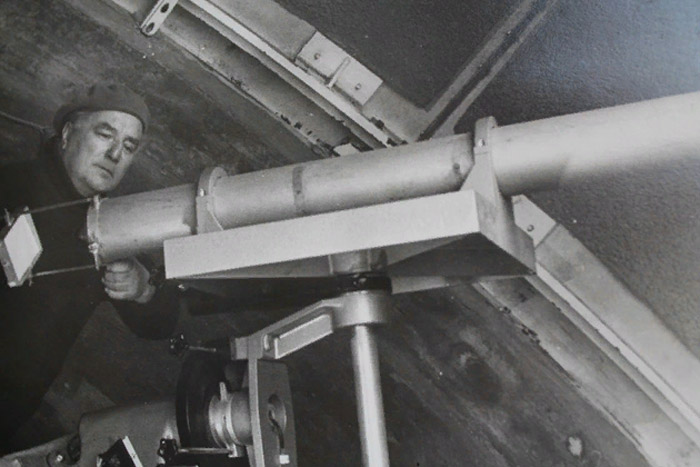

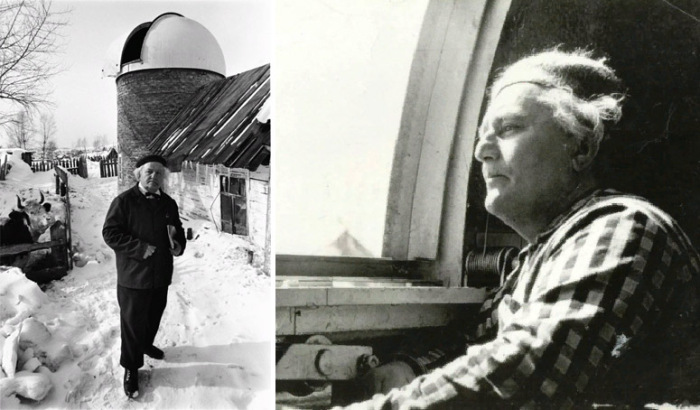

Иегуда Пэн — всемирно известный художник, прославившийся как учитель Шагала. Но мало кто знает, что с его именем связана не только история живописи, но и одна из самых таинственных криминальных загадок ХХ века — история его убийства.

Есть специалисты, которые считают, что в этом деле не обошлось без мистики. Недаром говорят: “Красота — это страшная сила”. От частого употребления из этой фразы выветрился ее истинный смысл, и история мстит за это неожиданно и страшно.

История эта произошла поздней осенью, хотя началась гораздо раньше...

Молодой комиссар по особо важным делам Сергей Яковлевич Притуляк ночью 37-го года приехал из Минска в Витебск, который, как ему показалось, спал вечным сном.

Событие, которое его привело в провинциальный город, овеянный многочисленными легендами, было немаловажным. В ночь с 1 на 2 марта в своем доме был зверски убит знаменитый художник Иегуда Пэн. Насколько он был знаменит в массах, сказать было трудно — однако же именно его нарком просвещения Луначарский в свое время рекомендовал как лучшего художника для создания портрета одного из “малых вождей” революции Карла Радека (дело провалилось — пока искали фотографию сподвижника Ленина, Сталин успел Радека посадить как “уклониста”). Самым большим “достижением” Пэна был его ученик — витебский живописец Марк Шагал, который к тому времени, увенчанный европейской славой, обосновался в Париже.

Из Франции он присылал своему учителю альбомы и посылки с продуктами, содержимое которых хорошо знал директор местного почтамта. В те дни, когда на почте терялись шагаловские посылки, жена местного “почтмейстера” готовила вкусные обеды по французским рецептам.

Как только художника убили, в местном НКВД, расположенном в бывшем особняке Наполеона, в котором император недолго жил в эпоху кратковременного вхождения Витебской губернии в состав Французской Империи, поднялся “хибиш”, что в переводе с идиша означало шум, переполох. Позвонили из самого Минска и потребовали, чтобы с этой историей срочно покончили. Вообще в “уголовке” любили с кем-либо “кончать”, видимо, не довольствуясь уже “конченными” гражданами. Какой-то нюанс, пугающий начальство, передался всем “сыскарям”: от начинающего опера до маститого комиссара. Притуляк пока не мог понять, какой...

Вроде обычное убийство было осложнено некоторыми обстоятельствами.

Пэн был зарублен топором — изуверски, и вся мебель была раскрошена в мелкие щепы, как будто кто-то пробовал ее мелко-мелко нашинковать. И все. Преступник ничего не вынес из дома. Кроме двух картин...

Почему? — задавался вопросом Притуляк.

Три недели в комнате копались местные опера. Их выводы были неутешительными: мотивы убийства остались невыясненными, убийцу найти не удалось, а показания свидетелей были противоречивыми.

Вечером 1 марта художник вышел из своей спальни на веранду, выкурил папиросу... Это был последний раз, когда его видели живым. Затем в доме был погашен свет.

Где-то примерно в час ночи муж соседки был разбужен громкими голосами, которые доносились из дома художника. Через щели в ставнях он попробовал разглядеть, что там происходит. В одной из комнат художника горел тусклый свет. Наблюдавший увидел чьи-то тени. Потом послышалось нечто вроде человеческой речи. Звуки были очень странные, нечленораздельные. Вдруг во всех комнатах по очереди стал зажигаться яркий свет...

Потом раздались глухие удары... Голос разделился надвое — теперь ему вторил более высокий и гнусавый, как у простуженного карлика... и смысла опять нельзя было разобрать...

А утром принесший посылку почтальон обнаружил в квартире мертвого художника с раскроенным черепом... Как показала судмедэкспертиза, он был убит топором, который нашли через два дома на той же улице. Отпечатков пальцев на топоре не было.

В том, что убийцей был мужчина, сомневаться не приходилось. Удары, нанесенные по черепу художника, были очень мощные.

Но кто мог решиться на такой поступок? В городе художника знали и любили все. Он был местной достопримечательностью.

До 34-го года он жил вдвоем со своей сестрой — мадам Лисициной, которая вела домашнее хозяйство... После ее смерти за ним ухаживала кривая на один глаз русская баба Матрена, сбежавшая в годы революции из голодного Петрограда и осевшая в Витебске. Как бывшая жительница столицы, она была помешана на историях о грабежах и убийствах. Ее оттопыренные уши всегда были навострены: то ей слышались чьи-то шаги в коридоре, то казалось, что в форточку кто-то лезет... Она без конца окликала старого художника и просила его проверить: все ли двери надежно заперты.

Художник частенько путался и обращался к ней как к своей сестре... Он жил прошлым: вечерами к нему в дом приходили покойники, с духами которых он преспокойно общался, а за завтраком его служанка слышала, как он разговаривает с бывшими учениками, половина из которых либо лежала в земле, либо, как Марк Шагал, обитала на какой-то другой, удаленной от Витебска, как Марс, части суши под названием Париж...

В двух словах предполагаемая картина убийства складывалась такая.

Матрена в ту ночь в доме не ночевала: она уехала на пару дней к своим дальним родственникам в Ленинград... Злоумышленник проник в дом поздно вечером, когда старик совершенно точно находился дома один. Размозжил ему голову топором, который первоначально использовал в качестве отмычки, а затем искромсал всю мебель и забрал с собой две картины...

Скажите на милость, зачем человеку, который орудует топором, как отмычкой, картины художника?

Как он уносил картины, тоже никто не видел. Конечно, на дворе уже было темно, но дом художника стоял, в общем-то, не в глухом месте.

Там даже ночью постоянно толклись какие-то люди. Но именно в тот день никого не было — ни кумушек, выносивших помои, ни их подвыпивших мужей, изгнанных из дому трезветь во двор, — округа в момент совершения убийства точно вымерла.

Притуляк начал с того, что осмотрел весь дом. Все владения состояли из четырех полупустых комнат. Мебели в них практически не было. Только по всем стенам, как в галерее, висели картины с неповторимыми витебскими пейзажами, жанровыми сценами трогательного и скорбного еврейского быта. Особенно много было различных портретов пожилых седобородых старцев, высушенных временем старух... Обращали на себя внимание портреты молодых девушек и женщин... особенно такие, на которых они были изображены обнаженными.

Одна такая работа его особенно поразила. На ней была нарисована нагая рыжеволосая красавица, взбирающаяся по лестнице на чердак с большим узлом, видимо, спасаясь от погрома... Непонятно было, зачем в час погрома девушке понадобилось быть голой...

Остальные работы тоже были странные. Нежные, тщательно выписанные лица витебских красавиц не гармонировали с тяжелыми, утрированными мазками, обозначающими платье. Притуляка заинтересовала эта “ошибка” в работах художника, которого все называли, безусловно, одним из великих портретистов своего времени.

Он стал расспрашивать соседей. Сосед-маляр рассказал Притуляку прелюбопытную особенность маэстро Пэна.

Пэн был очень женолюбивым (не такой уж редкий недостаток у мужчин).

В каждой женщине он умел находить некую изюминку, которая давала ему возможность даже из некрасивой женщины сделать красивую, ничего притом не приукрашивая. Посему все витебские барышни предпочитали писать свои портреты у мастера Пэна.

Будучи поклонником ренессансной живописи, он черпал вдохновение в изображении обнаженной натуры. Однако барышни, которых он рисовал, не соглашались позировать обнаженными. Как настоящий художник, Пэн умел видеть красоту обнаженного тела и через одежду... поэтому у него почти всегда были два варианта портретов: один для заказчиц — в одежде, второй для себя — без одежды. И все были довольны.

Число заказчиц не уменьшалось. Иные дамы приходили к Пэну по нескольку раз, как за эликсиром вечной молодости, потому что ход времени, отражавшийся на их лицах, никак не отражался на портретах — что было результатом чудного умения маэстро видеть женскую красоту неизменной...

Немногие друзья художника знали о существовании обнаженных двойников витебских красавиц. А те, что знали, хранили это в тайне...

История про “ню” позабавила Притуляка. Однако же никаких зацепок не давала. Если бы удалось выяснить, что было изображено на украденных картинах, тогда стало бы понятно, почему их украли, а это позволило бы выйти на след убийцы, которого в Витебске уже давно не было. В этом Притуляк был уверен...

Помог ему все тот же сосед Пэна, маляр Глейхман, который “на правах коллеги” довольно часто захаживал к Пэну. Именно он установил, что не хватает двух “ню”.

— Каких именно? — стал допытываться Притуляк.

— Ну, портрета молодой девушки, сделанного еще в дореволюционные времена. Она была первой местной красавицей, а потом уехала из Витебска. Больше ее и не видели... А еще портрет польской циркачки... Но лучше спросить у тех, кто посещал пэновский кружок.

Выяснилось, что сразу после революции в Витебске, на недолгое время ставшем столицей русского авангарда, образовался небольшой кружок почитателей Пэна, которые ходили к нему на чай, обсуждали новые работы мастера.

— Что с ними стало? — спросил Притуляк.

— Да ничего. Кружок распался. Большевики объявили работы Пэна вредными.

И Глейхман рассказал еще одну историю...

Первоначально советская власть отнеслась благожелательно к “обнаженным натурам” Пэна. Конечно, рассуждал Глейхман, преследовать за голых баб мужики не будут. Подумаешь, голые бабы. Кто их не видел?!

В общем, предвзятого отношения к “ню” не было и в помине. Это же не порнография, а художественная зарисовка пленительного женского ландшафта, замурованного в соблазнительную форму с двумя “бюстами”: “верхним” — на уровне груди, и “нижним” — на уровне бедер.

И как-то так постепенно сложилась традиция, что все новые витебские чиновники-начальники входили в кружок ценителей творчества Пэна, периодически захаживая к нему полюбоваться на его портреты.

Где-то в середине 30-х годов в Витебск приехал новый начальник местного НКВД — некий товарищ Рассольников.

Ему, конечно же, рассказали о витебской знаменитости — художнике Пэне. И вот однажды он захотел посмотреть на работы мастера.

Художник радушно принял его. Они прохаживались по комнатам. Настроение комиссара с каждым портретом все улучшалось и улучшалось. Голые бабы выглядели соблазнительными.

Засматриваясь своими сальными глазами на красивых нагих женщин, товарищ Рассольников пускал слюни. Неожиданно у портрета одной из них он застыл, как будто увидел курящую Богоматерь...

Глейхман прервал рассказ.

— Вы жену нашего комиссара когда-нибудь видели? — поинтересовался он. — Нет? А мне довелось. Помните, я вам говорил об одной витебской красавице, которая уехала из города много лет назад? Пэн тоже нарисовал ее портрет, и она сразу исчезла...

Так вот, когда я первый раз увидел жену нашего нового комиссара на улицах города, я долго не мог понять, почему мне ее лицо так знакомо. А через какое-то время, когда зашел к Пэну, понял...

Дело в том, что одна из нагих красавиц на портретах Пэна — милая девушка, худенькая и тоненькая, — и та раздобревшая женщина со следами былой красоты на лице, которая ходила по городу в ранге жены комиссара, — один и тот же человек.

Когда Рассольников увидел, что портрет его жены в непотребном виде висит у художника, ему стало худо.

Буквально в то же мгновение все картины Пэна стали для него ненавистными. Но сказать об этом он не мог. Товарищ Рассольников был выдержанным человеком.

Он даже словом не обмолвился, что узнал на портрете свою жену. Если об этом узнают его подчиненные, захаживавшие к Пэну, — позору не оберешься.

Рассольников задумался, как же ему выйти из этого щекотливого положения.

Сначала он попробовал купить портрет — подослал к Пэну покупателей. Но старик наотрез отказывался продавать свои работы, заявляя, что “не торгует своим вдохновением”.

Рассольников снова задумался, как изъять портрет.

Свою жену он перестал выпускать из дому, чтобы кто-нибудь из его сослуживцев, бывавших в доме Пэна, ее не увидел. А если увидят и узнают? Тогда из города придется бежать...

И он решил действовать по-другому, без церемоний.

В одно прекрасное утро Пэн получил повестку, предписывающую ему явиться в местные “органы”.

В бывшем дворце Наполеона, где в 1812 году старейшины города поднесли французскому гению ключи от покоренного Витебска, при новой власти располагался НКВД. В комнате, уставленной дубовой мебелью, ему сказали, что своими портретами нагих дам он подрывает мораль нового коммунистического общества и по сути устраивает контрреволюцию.

Пэн фыркнул и возразил, что занимается этим уже не один десяток лет, и никто никогда его в контрреволюции не обвинял.

— Все изменилось, — ответили ему.

— У меня есть письмо от Луначарского, в котором он хвалит мои работы, — ответил Пэн. — И, между прочим, Карл Радек...

— В голом виде? — спросил изумленный “орган”.

— Если бы я рисовал его портрет, я написал бы так, как мне нравится, — ответил раздраженно старик. — Вот моя грамота от Луначарского. Там все сказано.

Против письма Луначарского “орган” возразить не смог.

Пэн ушел...

Рассольников решил надавить посильнее.

Он созвал заседание отдела по идеологии и потребовал разобраться с голыми тетками Пэна. Послушные члены комитета приняли постановление о вредности пэновских картин — я бы даже сказал, об их идеологической заразности.

На этот раз за Пэном приехали. Повезли в бывший женский монастырь, где с 20-х годов размещался идеологический отдел Губкома, и сказали, что, рисуя голых дам, он ведет себя “не по-товарищески”, нарывается на неприятности...

Пэн заявил, что он художник и плохо понимает, что он должен делать как “товарищ”... “Идеологи” окружили его и тихим голосом, не разжимая губ, прошипели: “Товарищ, вы должны исправить положение”.

— Каким образом?! — изумился художник.

— Ну... — ответили ему, — лучше уничтожьте...

Уничтожить? Что значит для художника уничтожить свои холсты? Это все равно что покидать в печку своих детей. Разве художник это может сделать?!

— Тогда будет хуже вам, — пообещали ему.

На дворе шел 37-й год...

Домой художник шел в глубокой задумчивости...

Препятствия, выраставшие на его пути, всегда порождали в нем приступ отчаяния, за которым следовало решение проблемы.

На следующий день Пэн пообещал советской власти, что уничтожит голых баб! Не всех на земле, конечно, а только тех, которые нарисованы на портретах в его доме. Через две недели.

Начальство обрадовалось.

Был назначен день проверки.

Художник, плача и стеная, принялся за работу. Соседи слышали, как он причитает, и видели, как посыпает голову пеплом.

Через две недели в гости к Пэну пришли бывшие члены его кружка любителей “эротической” живописи. Но только теперь они шли не наслаждаться ею, а проверять ее уничтожение.

Первым среди них шел товарищ Рассольников, “держа за пазухой засекреченную злобу”.

Пэн встретил их на пороге. Комиссия прошла в дом.

Все портреты были на месте. Красавицы улыбались своими загадочными улыбками, словно свысока посмеиваясь над вытянутыми физиономиями партийных начальников.

А Пэн горестно разводя руками, причитал: “Нет больше моих “ню” на земле, нет...”

И в самом деле — никаких “ню” не было.

Все женщины были одеты. Но как?! Поверх их прекрасных тел были утрированно нарисованы платья...

Для Пэна это был тяжкий труд, но мастер его совершил. За две недели. Небесной красоты тела были уничтожены.

Чиновники не знали, что и сказать. С одной стороны, формально красавицы оставались на месте, но с другой — голых больше не было.

Все поневоле снова раздели их глазами, как это раньше делал только художник.

Визит закончился. Органы “поменьше” были удовлетворены. Художник сделал, что от него требовали...

Только “орган повыше чином”, начальник Губчека товарищ Рассольников, чувствовал, что по-прежнему не может спать спокойно — и никогда не сможет, пока портрет его жены останется в доме художника — потому что все будут помнить, какой она была нарисована раньше...

Но что он мог сделать? Признать свое поражение?..

В скором времени Рассольников в самом деле уехал из Витебска, увозя свою жену.

Незадолго до его отъезда весь город был взбудоражен слухами о насильнике, который объявился в витебских лесах. Говорили, что это — беглый каторжник, сбежавший из Магадана. Какое-то время на него списывали все нераскрытые преступления, случавшиеся в районе. Где-то пропала корова, где-то раздели одинокого прохожего...

В одном из рапортов Рассольникова промелькнуло сообщение, что он нашел опасного преступника. Правда, потом в газете появилось опровержение.

А затем произошло убийство Пэна...

Из дому ничего похищено не было, кроме двух картин: на одной была изображена жена комиссара, на другой — голая женщина лет тридцати, сидящая в кресле.

Хозяину проломили голову, мебель раскромсали в мелкие щепки...

Можно ли было протянуть какие-нибудь ниточки от губернского комиссара товарища Рассольникова к делу об убийстве художника Пэна? Фактически — нет. Однако, сопоставляя вместе две истории — обиду Рассольникова и смерть Пэна, — Притуляк не мог не заметить “длинные тени”, протянувшиеся от одной истории к другой... Но это были всего лишь тени, которые не могли служить доказательством.

Следователь уехал обратно в Минск.

Дело получило неофициальное название “О вреде “ню”.

В специальном рапорте своему начальству — руководителю республиканского ЧК — Притуляк сообщал, что, возможно, причина смерти художника Пэна каким-то образом связана с действиями витебского начальника Губчека товарища Рассольникова.

Служебной записке ходу не дали, однако за проявленное рвение следователю Притуляку обещали повышение, которое не состоялось.

Через два дня после подачи рапорта следователя Притуляка нашли у себя дома с простреленной головой. Стреляли из личного оружия сыщика. Пистолет был зажат в его левой руке. Отпечатков пальцев на нем почему-то не было.

Следствие признало смерть результатом самоубийства. Дело возбуждено не было. Служебную записку отправили в архив.

Родственники Притуляка стали писать по инстанциям, пробуя доказать, что это не было самоубийство. Мол, всему виной какие-то “голые бабы” на стенах квартиры убитого художника...

— Какие “бабы”? — отвечали им. — Комиссия из искусствоведов выяснила, что никаких “голых баб” у художника Пэна отродясь не бывало. Достаточно посмотреть посмертную выставку его работ в местном музее. А ревность некоего бывшего витебского комиссара? Человека с такой фамилией в Витебске никогда не было...

Однако в скором времени в Витебск прислали третью бригаду следователей — уже из Москвы — разобраться в истинных причинах смерти художника Пэна, учителя Марка Шагала. Их выводы тоже были неутешительными. Подлинные причины смерти мастера так никогда и не были установлены.