Продолжение

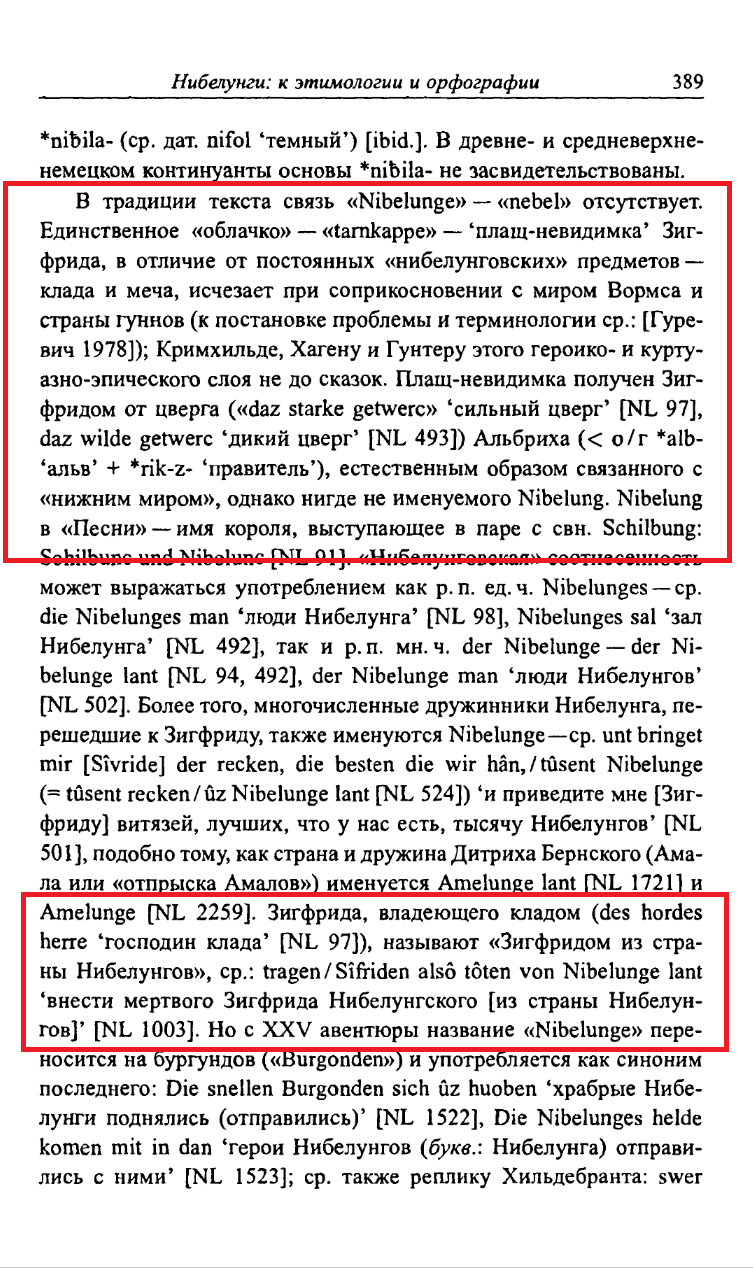

https://krimoved-library.ru/books/krims … dba41.html

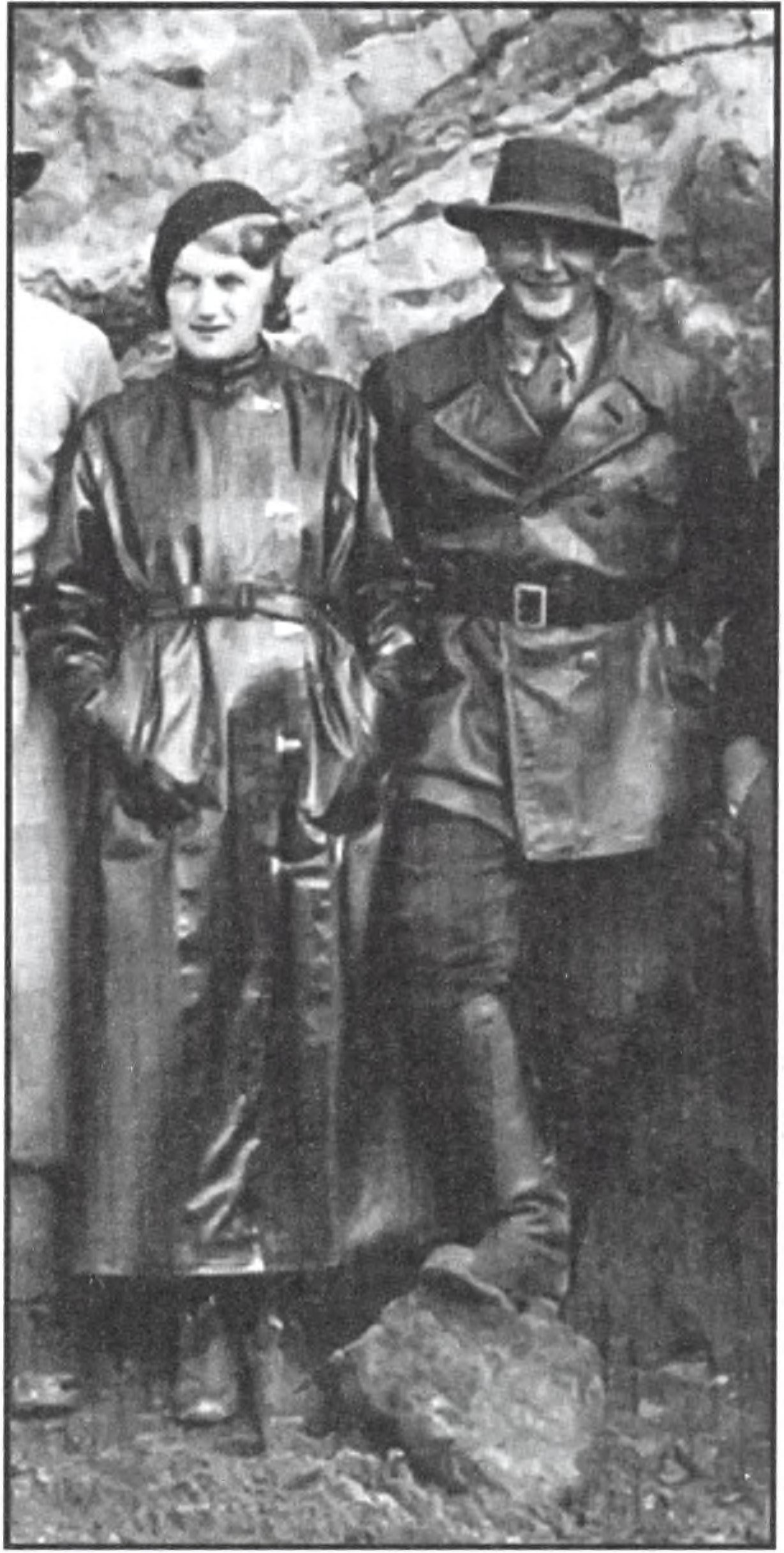

Трое немецких военных (предположительно, Л. фон Альвенслебен, Г.О. Кальк и В. Боймельбург) у северо-восточного входа в донжон мангупской цитаделиВ проекте «тиролизации» Крыма определенную роль играл готский вопрос. Фрауэнфельд видел в тирольцах, проживавших на территории, некогда принадлежавшей остготам, «застывших во льду готов»39. Таким образом, речь шла о переселении тирольцев — потомков готов из Северной Италии — в Крым, на историческую территорию, некогда также завоеванную готскими племенами. Однако этот «романтический» проект натолкнулся на серьезную проблему: 180 тысяч тирольцев было явно недостаточно, чтобы полностью заселить полуостров. Для решения этой проблемы Фрауэнфельд решил провести расовый эксперимент по «регерманизации» проживавших в Крыму отатарившихся и обрусевших потомков готов, носителей «готского наследственного вещества (Erbsubstanz)». Таким образом генеральный комиссар Таврии хотел «вернуть к жизни кажущийся вымершим [готский] народ». В другом проекте Фрауэнфельд предлагал заселить Крым датчанами, голландцами, а также двумя тысячами немцев, проживавших в Палестине40. Гиммлер предполагал, что германизация Крыма в общем займет около 20 лет. В качестве первой стадии этого процесса местное население должно было быть обследовано нацистскими антропологами. Та его часть, в которой были бы найдены антропологические элементы нордической расы, могла остаться в Крыму; славяне и прочие «расово нежелательные» должны были быть изгнаны из Крыма, частично уничтожены, а частично превращены в рабов. На их место предполагалось переселить светловолосых и голубоглазых немецких «солдат-крестьян». Чтобы воссоздать для переселенцев общую атмосферу древних лесов северной Германии, Гиммлер планировал высадить в Крыму сотни тысяч дубов и берез41.

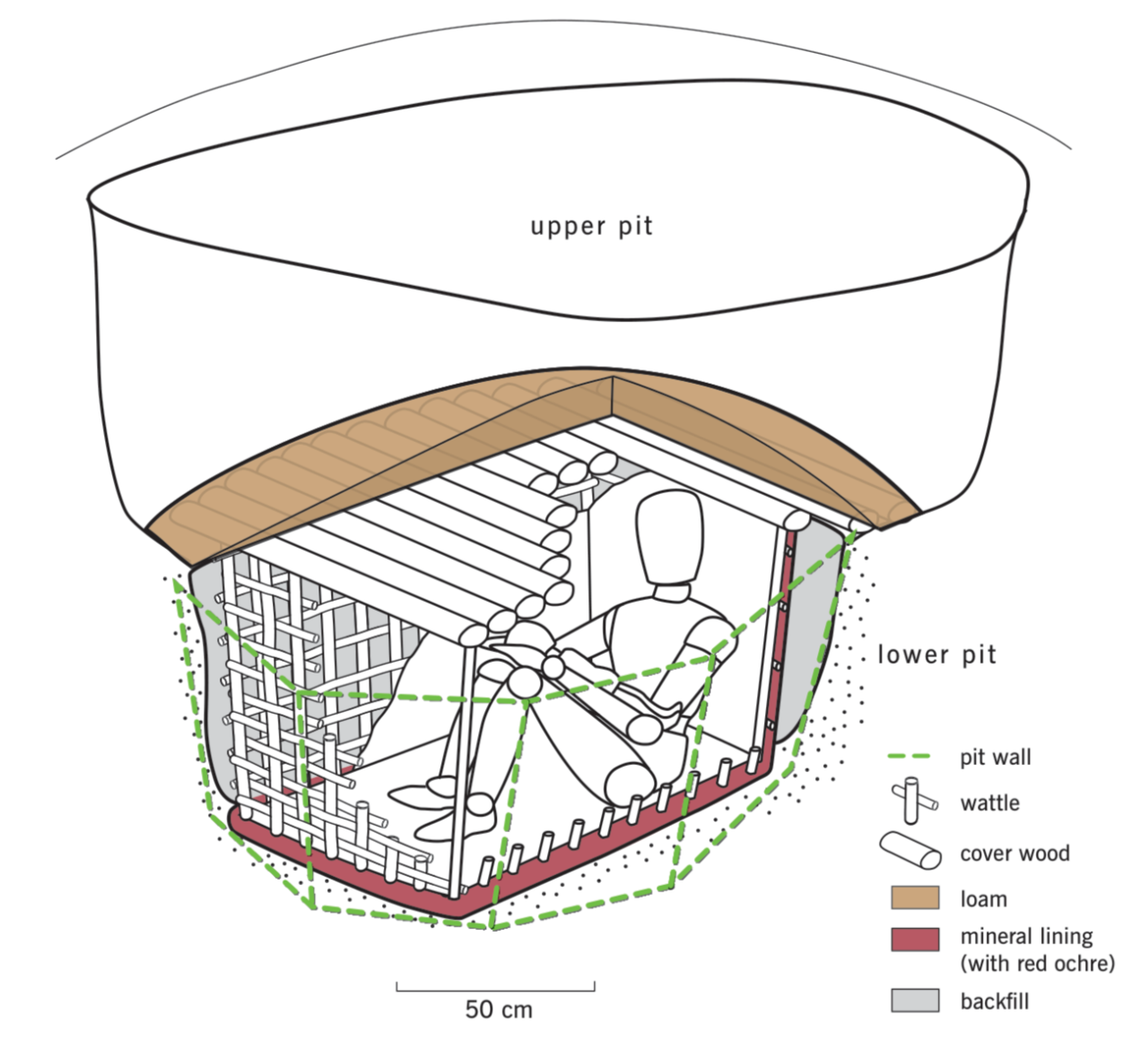

По указу Фрауэнфельда 14 июля 1942 года городище Мангуп посетили СС-бригаденфюрер и генерал-майор полиции округа «Таврия» Людольф фон Альвенслебен (1901—1970) в сопровождении полковника медицинской службы профессора Генриха Отто Калька (1895—1973) и капитана военной авиации, нацистского писателя Вернера Боймельбурга (Werner Beumelburg; 1899—1963; у русскоязычных авторов неверно именуется «Баумельбургом»). Последний оставил отчет об увиденном в небольшой работе под названием «Готы в Крыму» (Die Goten auf der Krim). В самом начале отчета Боймельбург (как бы парадоксально это ни звучало) совершенно справедливо критикует советскую историческую науку, пытавшуюся отрицать германскую сущность крымских готов и представлявшую их как «конгломерат из таких местных племен как аланы, гунны, авары и сарматы»***. Прогуливаясь по Мангупу, Боймельбург чувствует готский дух во всех эпохах и памятниках, «говорим ли мы о старом замке готских князей, о византийской базилике, о новом здании замка 14 века, гробницах, подземных подвалах, городских стенах или угловых башнях». В данном случае нацистский идеолог выдает желаемое за действительное. В провинциальной византийской архитектуре позднесредневекового Мангупа — как раз с точностью до наоборот — нельзя найти совершенно ничего готского (или готического). Далее, по мнению Боймельбурга, готы пережили все исторические эпохи Крыма, и только во время русского и советского владычества был уничтожен их национальный дух и переписана история. Завершает свой отчет он утверждением, что Вторая мировая война означает начало новой эпохи германского присутствия в Крыму. Для подготовки этой эпохи, по мнению писателя, «необходимо со всей энергией и усердием исследовать имеющиеся остатки готского народного духа. Мангуп Кале, древний затерянный готский город, представляет собой лучшую возможность подобного рода. Нет никаких сомнений, что систематическое исследование этого горного города приведет к новым и при известных условиях важным результатам»42.

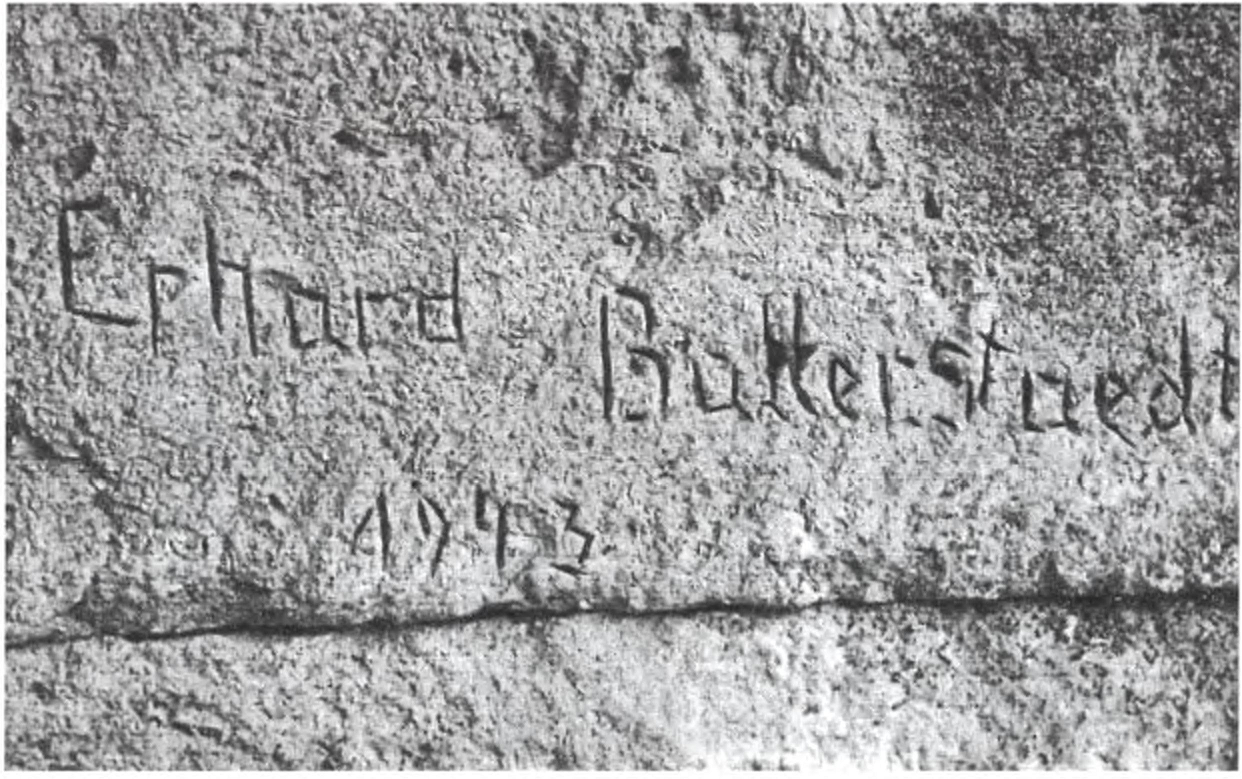

Граффито с именем немецкого военного, посетившего Мангуп в 1943 году (прорисовка М. Кизилова)Добавим, что Мангуп, воспринимавшийся нацистами как один из главнейших готских городов Крыма, во время Второй мировой войны стал объектом активной туристической деятельности. Помимо группы фон Альвенслебена его неоднократно посещали и другие военные чины и ученые. К примеру, в 1942 году там побывал оберштурмбанфюрер СС доктор Шпенглер. Известно, что он собирался опубликовать снятый им на Мангупе фоторепортаж; сделать это ему запретил лично Гиммлер, не желавший вызвать этой публикацией недовольство штаба Розенберга, весьма ревниво относившегося к действиям людей Гиммлера в Крыму43. Немецкие чины посещали Мангуп и после этого. Один из них, осмотревший крепость в 1943 году, процарапал в камне на внутренней стороне юго-восточного входа в донжон мангупской цитадели свое имя (Эрхард Баллерштедт(?)****) и дату посещения. Летом 1942 года оккупированный Крым, где дислоцировались румынские конные войска, отважился посетить Г. Брэтиану (1898—1953), классический исследователь крымско-готской истории. В качестве приложения к своей статье об увиденном он опубликовал несколько снимков, сделанных румынскими лейтенантами-полковниками Берданом и Пушке, также посетившими Мангуп незадолго до приезда ученого44.

Несмотря на то, что современные отечественные авторы постоянно утверждают, что группа Альвенслебена, Калька и Боймельбурга занималась раскопками на Мангупе, на самом деле в цели этой группы входило лишь однократное посещение городища и написание отчета об увиденном (что, собственно говоря, и было сделано Боймельбургом в его эссе «Готы в Крыму»). Ни Альвенслебен, ни Кальк, ни Боймельбург не имели соответствующей для проведения раскопок квалификации. Кроме того, ни один из них ни разу не упоминается в документах, связанных с исследованием крымских древностей45. Раскопками готских древностей в Крыму собирались заниматься две другие нацистские структуры, враждовавшие между собой: общество «Аненербе», руководителем которого был сам Генрих Гиммлер, и исследовательская группа Альфреда Розенберга, министра оккупированных восточных территорий. К счастью для Крыма и его культурно-исторического наследия, дальше планов у нацистов дело не пошло, и раскопки, по всей видимости, так и не состоялись. Расскажем об этом подробнее.

* * *

Общество «Аненербе» (Ahnenerbe; «Наследие предков»)5* было основано еще в 1935 году рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Его целью являлось доказательство расового превосходства германцев путем проведения исторических, антропологических, лингвистических и археологических исследований. Кроме того, это «академическое» общество ставило перед собой задачу показать ключевую роль «арийской расы» в развитии человеческой цивилизации. В поисках доказательств для своей бесчеловечной теории обществом были организованы экспедиции в такие регионы, как Тибет, Непал, Ближний Восток, Швецию, Финляндию и — о чем мы будем говорить подробнее — в Крым. Гиммлер, родившийся в семье филолога-классициста, с детства был знаком с древнескандинавской и германской мифологией — отсюда, пожалуй, и проистекает его интерес к этой проблематике. В 1937 году он фактически интегрировал «Аненербе» в состав СС и перенаправил его на военные нужды; однако и после этого общество продолжало вести «научную» деятельность.

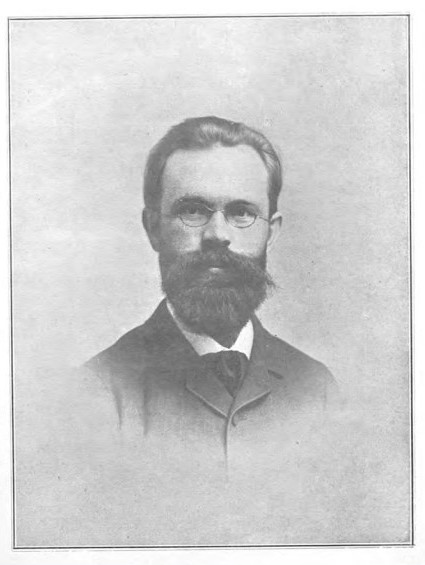

В июле 1942 г. генеральный секретарь «Аненербе» Вольфрам Зиверс поставил перед обществом ответственное задание: провести исследования в Крыму, чтобы «установить, было ли самое раннее немецкое поселение в Крыму связано с остатками готов, в каком объеме, и имело ли место в данных обстоятельствах продолжение связи с готской традицией»46. Для выполнения задачи в южную Россию и на Кавказ в том же месяце была отправлена исследовательская группа «Аненербе», состоявшая из археологов профессора и СС-штурмбанфюрера Герберта Янкуна (1905—1990)47, доктора Карла Керстена (1908—1992) и барона доктора Вольфа фон Зеефельда (последний владел русским языком). В 1943 году к группе Янкуна присоединился также доктор Виснер, заданием которого было изучение греческих колоний Крыма. О необходимости скорейшего исследования готского наследия в Крыму своим подчиненным постоянно напоминал сам рейхсфюрер. Гиммлер и его сотрудники надеялись обнаружить в Крыму остатки мощного остготского государства и его столицы и, тем самым, получить в свои руки достойный материал, который позднее бы помог в идеологической борьбе против «евреев и масонов»48. Таким образом, проблема исследования готской истории в Крыму имела не столько научное, сколько идеологическое значение.

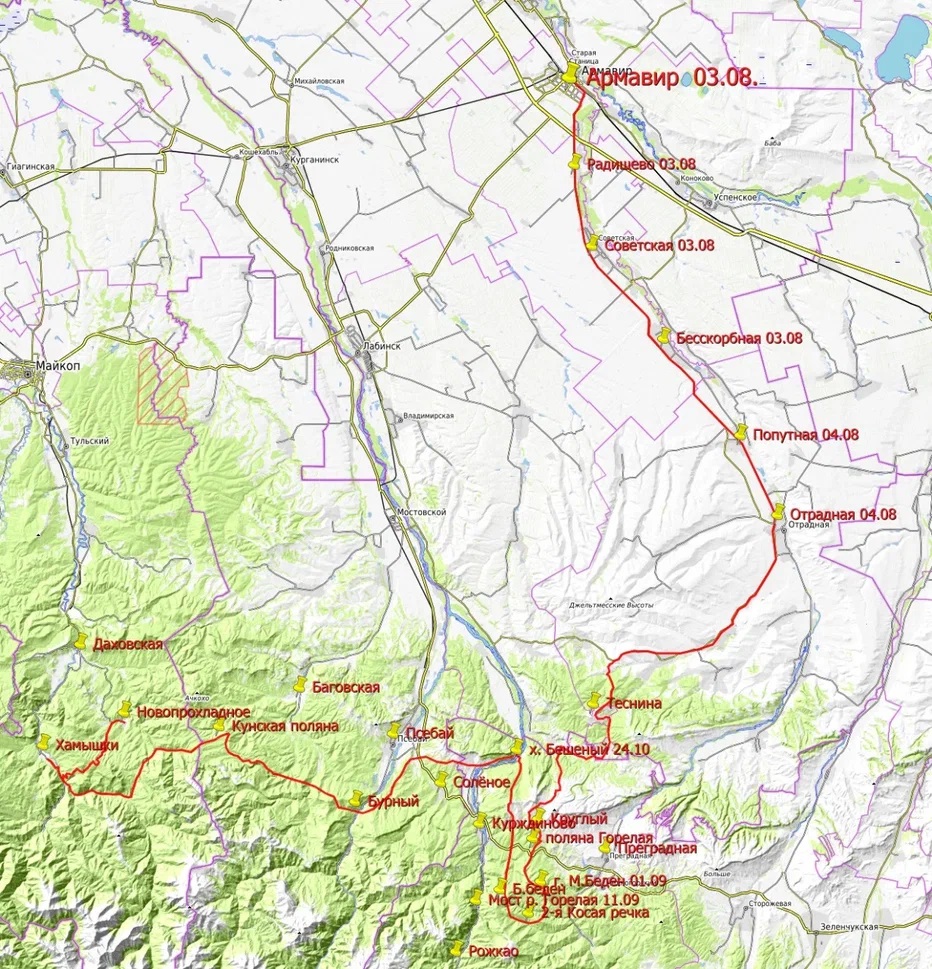

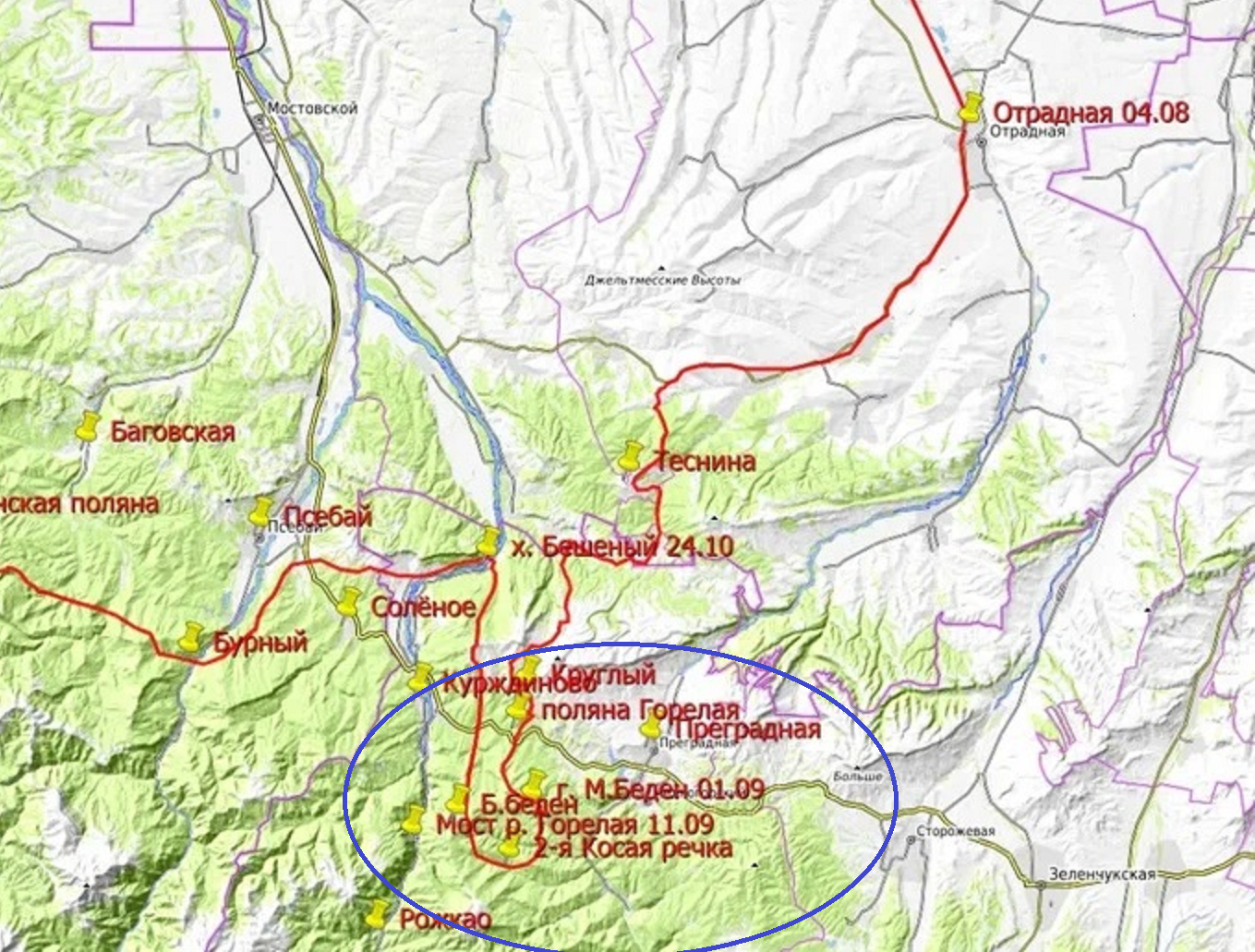

Глава группы Герберт Янкун вскоре получил в свое распоряжение специальное подразделение (Sonderkommando), вместе с которым в составе 5 танковой СС-дивизии «Викинг» археолог начал свой путь на территорию Советского Союза. В начале августа 1942 года Гиммлер ознакомился с уже упоминавшимся нами выше отчетом Вернера Боймельбурга о посещении Мангупа. Эта работа произвела столь сильное впечатление на рейхсминистра, что тот немедленно сообщил Зиверсу о необходимости начать исследования Мангупа и других готских памятников Крыма49. 14 августа Зиверс, в свою очередь, потребовал от Янкуна немедленно приступить к изучению «готских городов Манкупа и Эскикерми» (нем. Gotenburgen Mankup und Eskikermi)50. Сам Янкун, тем не менее, был более заинтересован в проведении раскопок и грабеже музеев на территории южной России и на Кавказе, чем в Крыму. По этой причине, продолжив свой путь на Кавказ, 18 августа 1942 года он отправил в Крым Карла Керстена, который должен был произвести предварительный осмотр и исследование крымско-готских древностей.

17 сентября того лее года прибывший в Крым Керстен получил письмо от командира полиции безопасности Таврии о планируемом в ближайшем будущем визите рейхсфюрера СС Гиммлера, пожелавшего осмотреть «готские горные крепости и пещерные города Крыма». В этом послании предписывалось разработать соответствующий экскурсионный план и самолично осмотреть вышеуказанные достопримечательности. Керстен провел целых шесть дней в Симферопольском музее и тщательно изучил доступную ему литературу по истории Крыма6*. 23 сентября, взяв с собой водителя, переводчика, двух полицейских и десять работников татарской милиции, он отправился исследовать пещерные города. В качестве базы для своих путешествий Керстен избрал город Бахчисарай. Посетив Инкерман, Баклу и Чуфут-Кале, он осмотрел Тепе-Кермен, предложив «Аненербе» начать раскопки на этом городище. По мнению нацистского специалиста, «готское происхождение города» не должно было вызывать сомнений (отметим, что с этой точкой зрения, конечно, не согласятся современные исследователи крымских пещерных городов). Большие надежды Керстен связывал с посещением Эски-Кермена, считавшегося наукой того времени наиболее вероятным местом локализации Дороса, столицы Крымской Готии. Ожидания археолога не оправдали себя: пещерный город вовсе не был похож на столицу могучей готской империи. Далее Керстен собирался посетить Мангуп. Однако визит пришлось отменить из-за того, что городище стало небезопасным местом: жители соседних деревень заметили прятавшихся среди руин Мангупа партизан51. Заметим, кстати, что помимо чисто научных заданий, Керстен и Янкун также занимались сбором информации о настроениях у местного населения и партизанской активности, и этими данными они напрямую делились со службой безопасности рейхсфюрера СС52.

Профессор и СС-штурмбанфюрер Герберт Янкун (1905—1990), глава исследовательского отдела «Аненербе», отправленный в 1942 году в южную Россию, Крым и Кавказ с целью исследования и изъятия исторических ценностей27 октября 1942 года в Крым приехал и сам Гиммлер. 28 октября он посетил Бахчисарайский музей, уделив особое внимание хранящимся там эпиграфическим памятникам, найденным при раскопках Мангупа; в тот же день он отправился в Севастополь, заехав по дороге в Инкерман. Посетить Мангуп и Эски-Кермен, основные готские достопримечательности, ради осмотра которых он, собственно, и приехал в Крым, Гиммлеру так и не удалось. В это время настолько активизировалось партизанское движение, что посещение этих городищ было слишком небезопасно. Раздосадованный рейхсфюрер покинул Крым несолоно хлебавши. Во время визита Гиммлера против прятавшихся в пещерных городах партизан проводилась операция Lederstrumpf (нем. «кожаный чулок»). В одной из местностей в распоряжении партизан была посадочная площадка, так что Советская армия могла поставлять им оружие и провиант прямо по воздуху53. Несколько ранее немецкие солдаты преследовали советских партизан, скрывавшихся в окрестностях Чуфут-Кале54.

Несмотря на столь бесславно закончившийся визит рейхсфюрера, нацисты не оставили замыслы относительно изучения истории и археологии Крыма. Для проведения археологических работ на готских памятниках полуострова Янкун предложил в октябре 1942 года открыть в Симферополе местный отдел «Аненербе»55. В начале 1943 года Керстен получил от Гиммлера дополнительный приказ о подготовке официального отчета и документального фильма о крымских готах56.

Г. Гиммлер во время посещения Крыма (второй справа; слева от него — Л. фон Альвенслебен). Рейхсфюреру так и не удалось посетить столь интересовавшие его готские древности КрымаСам Янкун, тем не менее, до Крыма так и не добрался, будучи занят грабежом советских музеев и выслеживанием эвакуированных советскими властями музейных экспонатов. 26 августа 1942 года Янкун и Зеефельд нашли ряд ценных объектов в экспозиции Майкопского музея. Несмотря на то, что среди них не было готских древностей, самые важные и ценные из найденных ими экспонатов нацистские эксперты отправили с попутным транспортом в Германию. 28 августа 1942 года Зеефельд обнаружил в Армавире ящики с экспонатами, эвакуированными из Севастопольского и Керченского музеев. Среди них были древнегреческие вазы, терракотовые статуэтки, античные монеты, мраморный рельеф и многое другое. Особенно любопытно, что среди экспонатов находилась коллекция краеведческих книг одной из библиотек Симферополя (по-видимому, из библиотеки «Таврика»). Вскоре 14 ящиков с самыми ценными экспонатами отправились в штаб-квартиру «Аненербе» в Берлине. В январе 1943 года Вольфрам Зиверс писал о том, что наиважнейшая часть этнографических экспонатов, а также географической и исторической библиотеки с книгами о Крыме и Кавказе благополучно достигла Германии. В одном из документов это собрание именовалось «готским сокровищем» (нем. Gotenschatz)57. 16 февраля 1943 руководство «Аненербе» приняло решение о том, что обработкой первобытных и греческих материалов из южной России (включавших, вероятно, и крымские артефакты) должны были заняться немецкий специалист доктор Виснер, а также доцент из Вены, доктор Ганчар58. Дальнейшая судьба этой коллекции остается неизвестной.

Параллельно с исследователями «Аненербе» в Крыму также действовали ученые из зондерштаба первобытной и древней истории Альфреда Розенберга (кстати, их присутствие в Крыму чрезвычайно раздражало Янкуна и его коллег, видевших в людях Розенберга своих соперников). Одним из таких ученых был профессор Рудольф Штампфус, также активно занимавшийся в сентябре 1942 года исследованием крымских пещерных городов в контексте готской истории59; главой зондерштаба был профессор Ханс Райнерт. Из жалоб сотрудников «Аненербе» известно, что работники штаба Розенберга подробно описали и определили в свое ведомство «практически все поселения готов»60. Люди Розенберга постоянно сталкивались и конфликтовали с работниками «Аненербе» как в Крыму, так и за его пределами. В частности, сотрудники Розенберга установили на территории нескольких археологических памятников Крыма таблички с надписями о том, что права на раскопки этих объектов принадлежат их ведомству. Сотрудники «Аненербе», тем не менее, полагали, что все права на раскопки принадлежат им, а не людям Розенберга. При этом они ссылались на то, что Общество взаимопомощи немецкой науки, посетившее Крым еще в 1929 году, передало права именно «Аненербе». По этой причине Керстен планировал летом 1943 года убрать установленные работниками штаба Розенберга таблички и наконец-то начать раскопки61.

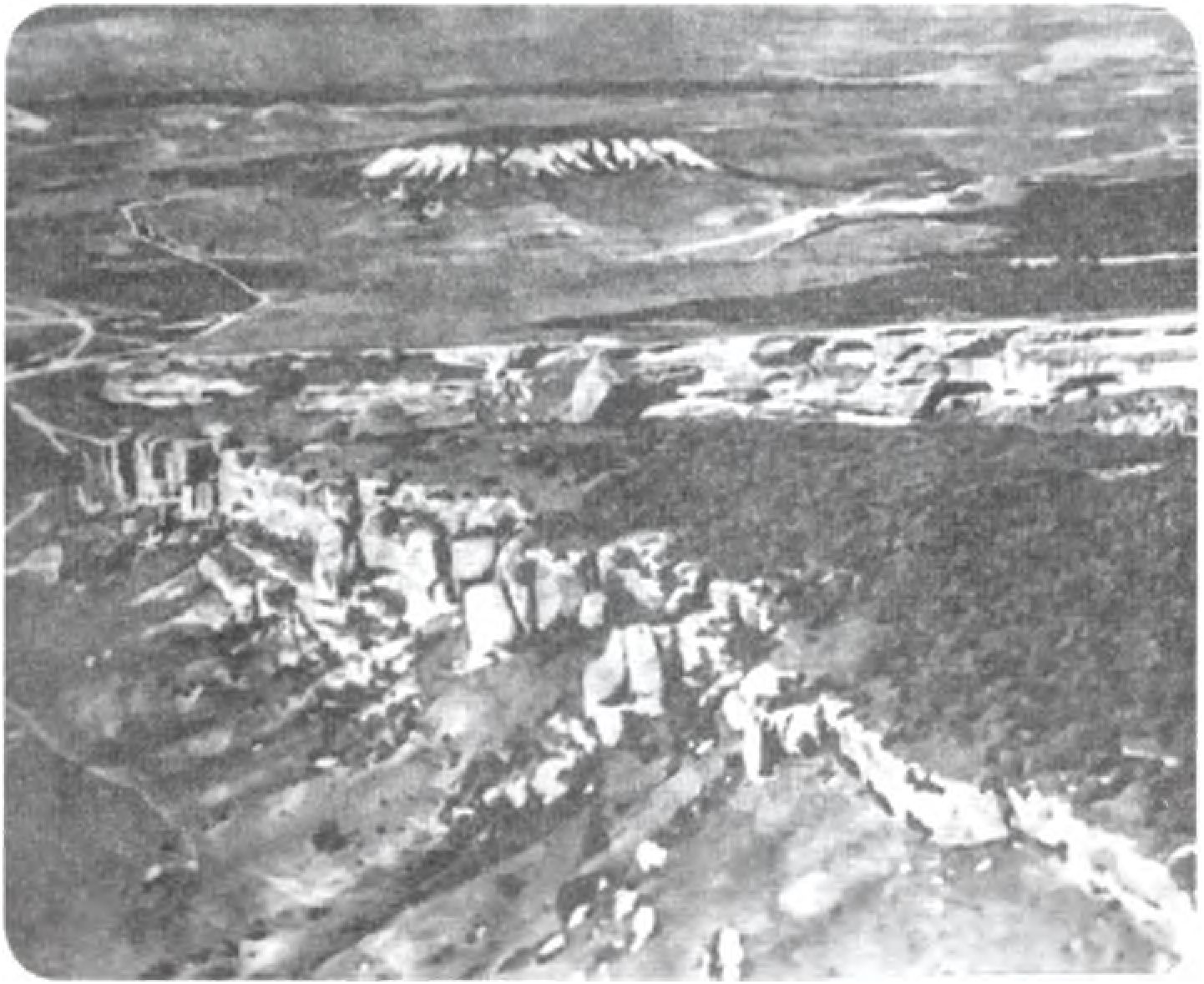

Городище Эски-Кермен. Немецкая аэрофотосъемкаНесмотря на постоянный интерес нацистских ученых и идеологов к крымско-готской проблеме, начать предполагаемые раскопки им, по всей видимости, так и не удалось. Военно-политическая ситуация изменилась — Германии необходимо было сосредоточить все силы на ведении войны. В ноябре 1942 г. Гиммлер с разочарованием писал о том, что «в ближайшие месяцы ни мы, ни — как я предполагаю, люди рейхсляйтера Розенберга — не будем располагать временем для проведения раскопок. Сейчас мы должны сконцентрировать все силы лишь на том, чтобы выиграть войну»62. В июне 1943 г. Карл Керстен и другие исследователи провели предварительные раскопки на могильнике в районе села Никольское на Днепре. Ожидаемых готских находок эти раскопки не принесли. Летом того же года Керстен писал в отчете о необходимости скорейшего проведения раскопок на Эски-Кермене, Суук-Су и Мангупе. Он настаивал на этом прежде всего для того, чтобы опередить людей Розенберга, также собиравшихся вести раскопки на этих объектах; в качестве рабочей силы на указанных памятниках должны были работать советские военнопленные63.

* * *

И этот проект, по-видимому, также не был реализован. Весной 1944 года немецкие оккупационные войска были изгнаны с территории Крыма. Крым так и не стал Готенландом, а нацистским «ученым» так и не удалось обосновать историческое право Германии на владение крымской землей.

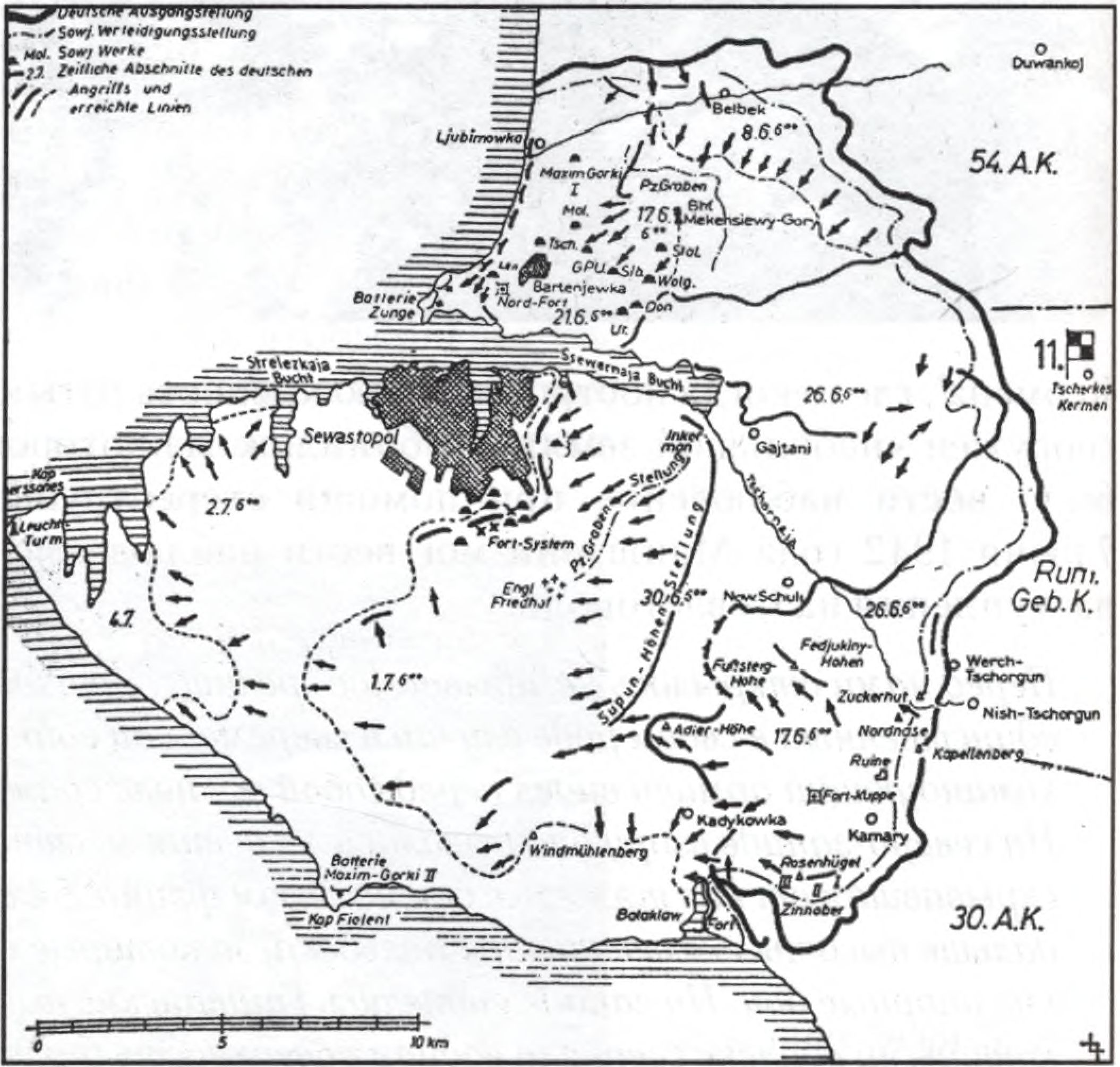

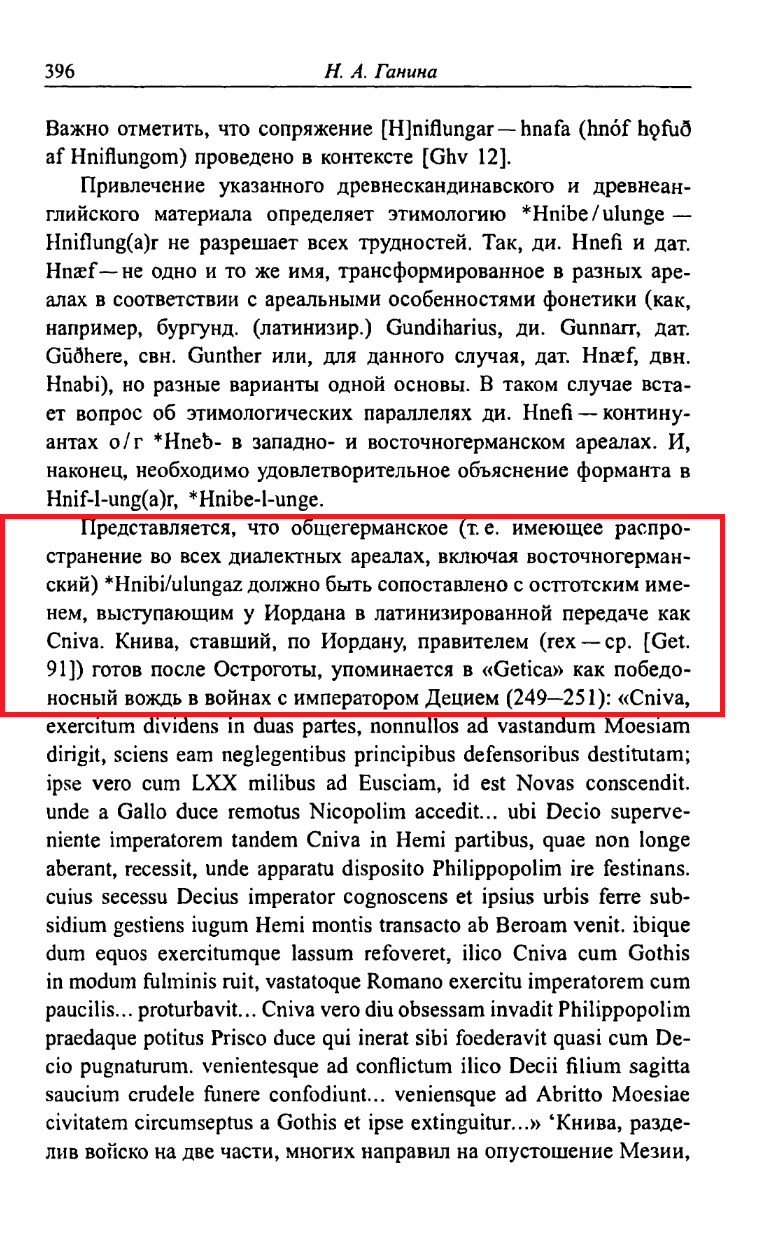

С Крымской Готией и ее городами связан еще один интересный эпизод Второй мировой войны. Захвату Севастополя фюрер придавал первостепенное значение. По его мнению, Севастополь был «понятием, известным всему миру», и только лишь немецкая армия могла захватить его64. В июне 1942 года в татарской деревне Юхары-Каралес (современное Залесное) разместил свой штаб главнокомандующий крымской армией генерал-полковник Эрих фон Манштейн. Из деревни, по вполне понятным причинам, нельзя было вести наблюдение за ходом севастопольской кампании. Поэтому свой наблюдательный пункт будущий фельдмаршал расположил «на скалистой вершине, поднимающейся над деревней, в скалистых горах Черкес-Кермена7*, где некогда построили свою крепость готы». Там был сооружен «небольшой земляной блиндаж, из которого можно было вести наблюдение при помощи стереотрубы».

Немецкие солдаты обсуждают диспозицию. Фото предположительно сделано в 1942 году на мысе Эль-Бурун возле городища Эски-КерменУтром 7 июня 1942 года Манштейн мог вести наблюдение за ходом наступления на Севастополь:

Перед нами открылось незабываемое зрелище. Это был единственный в своем роде случай в современной войне, когда командующий армией видел перед собой все поле сражения.

На северо-западе взору открывалась лесистая местность, скрывавшая от нас тяжелые бои на левом фланге 54 ак, и дальше высоты южнее долины Бельбека, за которые велись такие упорные бои. На западе виднелись Гайтанские высоты, за которыми вдалеке сверкала водная поверхность бухты Северной у ее соединения с Черным морем. В хорошую погоду была видна даже оконечность полуострова Херсонес, на котором мы впоследствии обнаружили остатки эллинской культуры.

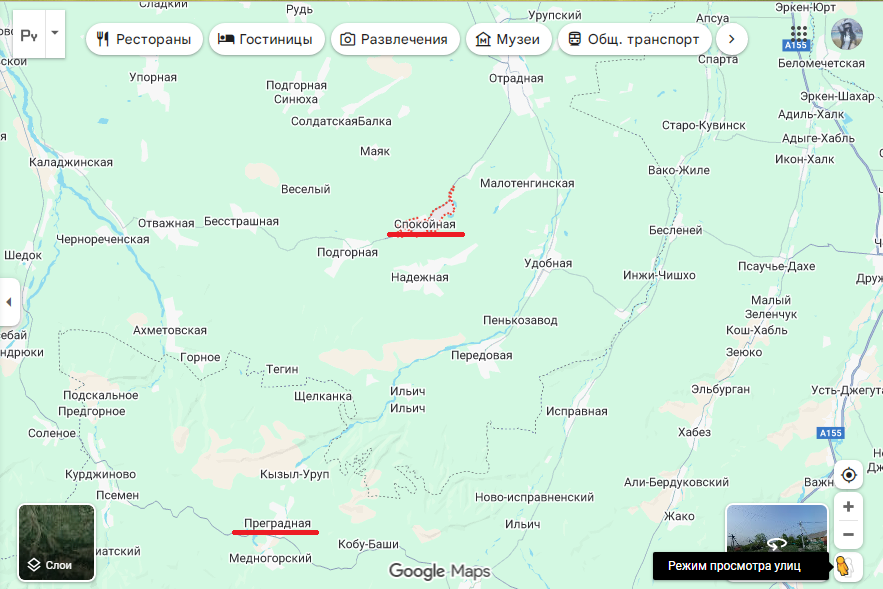

На юго-западе угрожающе поднимались высоты Сапуны и возвышались скалы прибрежных гор. На всем широком кольце крепостного фронта ночью видны были вспышки орудий, а днем облака из пыли и обломков скал, поднимаемые разрывами снарядов и бомб нашей авиации. Поистине фантастическое обрамление грандиозного спектакля!8*Традиционно крымские ученые предполагали, что ставка Манштейна находилась на Мангупе. Это, тем не менее, совершенно не следует из текста мемуаров самого фельдмаршала, говорившего о Черкес-Кермене (т.е. Эски-Кермене) как о месте нахождения его наблюдательного пункта. Главнокомандующий, который должен был вести в этой местности военные действия, вряд ли бы перепутал Мангуп с Эски-Керменом. Более того, с Мангупа можно видеть преимущественно только Северную бухту, а не весь ландшафт от долины Бельбека до Балаклавы, о котором пишет сам Манштейн. На прилагающейся к его воспоминаниям карте наблюдательный пункт главнокомандующего также обозначен флажком в районе Эски-Кермена. На карте, опубликованной в книге П.А. Моргунова в 1979 году, место нахождения наблюдательного пункта Манштейна обозначено на горе Эль-Бурун, расположенной южнее Эски-Кермена, т. е. сравнительно недалеко от деревни Юхары-Каралез65. Кроме того, в нацистской книге «Бессарабия-Украина-Крым» есть фото группы немецких солдат, сидящих, по всей видимости, на горе Эль-Бурун и осматривающих местность. Эти солдаты, вполне вероятно, были из штаба Манштейна66. Все это позволяет нам утверждать, что наблюдательный пункт будущего фельдмаршала действительно был на Эль-Буруне, а не на Мангупе. В результате поездки на гору Эль-Бурун с группой киевских документалистов и С.А. Борисовым (8.06.2012) нами были обнаружены остатки блиндажа, в котором, как можно с достаточной уверенностью предполагать, находился наблюдательный пункт Манштейна. Открывающийся с Эль-Буруна великолепный вид действительно позволяет обозревать значительную часть юго-западного Крыма. Именно по этой причине здесь находился наблюдательный пункт немецкого главнокомандующего9*.

* * *

В заключение хотелось бы сказать о том, чего в истории немецкого интереса к крымско-готской истории попросту не было. Многочисленные газетные и веб-публикации последних лет о том, что нацисты якобы искали на Мангупе чашу Святого Грааля, не основаны на исторических данных и являются досужими выдумками. Давайте проанализируем историю возникновения данной мифологемы. Это важно прежде всего для того, чтобы прекратить распространение ложных псевдонаучных теорий. Впервые гипотеза о поисках чаши Святого Грааля в крымском контексте появляется в 2006 году в популярной книге А.В. Васильева и М.Н. Автушенко «Загадка княжества Феодоро». В ней авторы дословно пишут следующее:

Почему нацисты думали, что Грааль находится в Крыму? Возможно, им было известно об экспедициях Барченко. Быть может у они ориентировались на мнение авторитетного библеиста и востоковеда Рендела Харриса. Последний был уверен в том, что Грааль может находиться в Гаврике, и одно время считал, что ему удалось стать обладателем Святой чаши. Еще в феврале 1927 года мадридская газета «La Estera» опубликовала фотографию стеклянной чаши без ручек и основания с комментарием Харриса. Эта чаша была найдена во время экспедиции в Крым, и Харрис приводил аргументы в пользу того, что она могла быть Святым Граалем67.

Далее Васильев и Автушенко говорят о том, что в годы Второй мировой войны поисками Святого Грааля в Крыму занимались бригаденфюрер Людольф Альвенслебен и Отто Олендорф. Дополнительные подробности о поисках Грааля в Крыму были также помещены А.В. Васильевым на специальном для этого созданном Интернет-сайте68.

Попытаемся проверить предоставленную нам информацию. Для этого начнем с Барченко. По Васильеву и Автушенко, А.В. Барченко был русским писателем-фантастом, доктором медицинских наук, интересовавшимся оккультными и мистическими явлениями. В 1927 году Барченко и несколько его коллег вели некие до сих пор малоизвестные науке исследования на территории крымских пещерных городов. В 1938 году Барченко был расстрелян, оставив в НКВД составленный перед смертью подробный отчет о его исследовательской деятельности. Что именно было там написано, остается и поныне неизвестным, однако, как намекнули в своей книге Васильев и Автушенко, содержание этого отчета сознательно держится в тайне работниками органов безопасности69. Как явствует из приведенной выше цитаты из книги, Барченко мог заниматься в Крыму поисками Святого Грааля. Тем не менее, 3 сентября 2011 года в интервью, данном Интернет-газете «Новый Севастополь», Васильев нашел мужество признаться в том, что в своей книге он и его соавтор попались на ложные данные об экспедиции Барченко, оставленные В. Деминым, писателем и популяризатором наследия Барченко70. Так что Грааль в Крыму Барченко не искал.

Карта Севастопольской кампании (из мемуаров Эриха фон Манштейна). Флажком обозначено местоположение ставки Манштейна в районе крепости Черкес-Кермен (т.е. Эски-Кермен)Вернемся, однако, к аргументации Васильева и Автушенко. Испанская газета «La Estera» действительно опубликовала в 1927 году репортаж о статье Рендела Харриса с фотографией стеклянной чаши без ручек, якобы найденной во время экспедиции в Крыму71. Тем не менее, в своей статье на английском языке Харрис даже не намекает на то, что бывшая в его распоряжении стеклянная чаша I века н. э., как пишут упомянутые авторы, «могла быть Святым Граалем». Ученый-библеист Рендел Харрис (1852—1941) действительно написал в 1927 научную статью о том, что, по его мнению, чаша, из которой Иисус вкушал на Тайной вечере, должна была быть сделана из стекла, с греческой надписью на боку. В качестве образцов сосудов, на которые мог бы быть похож Святой Грааль, ученый привел в своей статье фотографии шести известных стеклянных чаш I века н. э. Одна из них, ставшая его собственностью, т.н. «чаша Виганда» (Wiegand's сир), по словам Харриса, «была найдена в Крыму или как, вероятно, необходимо уточнить, при раскопках Ольвии». Учитывая, что греческая колония Ольвия находилась не в Крыму, а неподалеку от современного Николаева, даже это уточнение выводит чашу из крымского контекста. Кроме того, повторимся еще раз, Харрис полагал, что чаша Виганда могла быть похожей на чашу Святого Грааля. То, что эта чаша могла быть Святым Граалем, ученый нигде и никогда не утверждал72.

Все вышеуказанное приводит к тому, что у немецких властей не было ни малейших оснований искать Святой Грааль в Крыму. От нацистов действительно можно было ожидать чего угодно, учитывая уже упоминавшееся выше увлечение верховных кругов НСДАП (и в особенности Гиммлера) оккультизмом и мистицизмом. Тем не менее, доступные нам архивные и опубликованные источники и научно-исследовательская литература ничего не говорят о якобы имевших место поисках Грааля группой Людольфа фон Альвенслебена или Отто Олендорфа на Мангупе. Олендорф покинул полуостров еще в июле 1942 года. Альвенслебен действительно посетил Мангуп 14 июля 1942 года, однако, как мы уже писали выше, никаких раскопок или научных исследований ни он, ни другие нацистские военные чины и ученые на Мангупе не вели.

Т.н. «чаша Виганда» I века н. э., обнаруженная в Ольвии. По мнению Р. Харриса, по форме она могла быть похожей на чашу Святого ГрааляТаким образом, рассказу о розысках Святого Грааля в Крыму следует отвести место среди мифов, наряду с россказнями о крымских пирамидах и другими псевдоисторическими байками, столь охотно создаваемыми в последнее время т.н. «любителями истории».

Примечания

*. Как мы помним, Гитлер ассоциировал себя с этим остготским королем.**. См. следующие работы генерального комиссара: Frauenfeld A.E. Und Trage Keine Reu: vom Wiener Gauleiter zum Generalkommissar der Krim: Erinnerungen und Aufzeichnungen. Leoni am Starnberger See, 1978 (воспоминания о Крыме); он же. Die Krim. Ein Handbuch / Hrsg. Aufbaustab für den Generalbezirk Krim. Potsdam [1942?] (учебный справочник по истории Крыма). По его собственным словам, Фрауэнфельд также подготовил несколько газетных статей о Крыме, стихотворный перевод крымскотатарских легенд, а также подарочное издание «Солнечная земля готов у синего моря» (Sonniges Gotenland am blauen Meer, весь тираж двух последних книг был уничтожен во время военных действий 1945 года). См. полный список архивных документов о Крыме, подготовленных Фрауэнфельдом, в Kunz. Die Krim... S. 261, Anm. 148.

***. Здесь нацистский идеолог, по-видимому, критикует стадиальную теорию готской истории В.И. Равдоникаса.

****. Фамилия солдата читается с трудом. Предлагаемое нами чтение — Баллерштедт или Баттерштедт.

5*. Фонетически правильно было бы транскрибировать название общества как «Аанэн-эрбэ»; мы, тем не менее, будем придерживаться общепринятой в отечественной науке формы «Аненербе».

6*. Можно предположить, что нацистский «ученый» трудился в библиотеке «Таврика»; не владея русским, он, по всей вероятности, использовал по сей день хранящиеся в библиотеке многочисленные книги по истории Крыма на немецком и французском языках.

7*. Черкес-Керменом называлась деревня возле городища Эски-Кермен; иногда так называли и само городище.

8*. Манштейн Э. Утерянные победы / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. М., 1999. С. 276—277. Ср. оригинал источника: von Manstein E. Verlorene Siege. Erinnerungen. Bonn, 1991. S. 272. Добавим, что принятый в отечественной историографии перевод названия мемуаров фельдмаршала, на наш взгляд, не совсем верен. Здесь слово verlorene значит не «утерянные», а «проигранные». Отсюда, правильный перевод названия его мемуаров — «Проигранные победы», своего рода оксюморон, который явно и имел в виду автор книги.

9*. Хотелось бы также выразить благодарность пользователям ranglex и arnobill за ценные сведения о локализации наблюдательного пункта Манштейна, вывешенные ими в 2007 году на форуме сайта <www.sevastopol.ru>. На некоторых картах мыс Эль-Бурун называется также Ели-Бурун или Чилтер-Кая.

1. Цитирую по Kunz N. Die nationalsozialistische «Gotengau»-Konzeption und die Krim im Zweiten Weltkrieg während der deutschen Besatzungsherrschaft / Hausarbeit zur Erlangung des Akademisches Grades eines Magister Artium. Johannes Gutenberg Universität. Mainz, 1997. S. 1.

2. Mulligan T.P. The Politics of Illusion and Empire. German Occupation Policy in the Soviet Union, 1942—1943. New York; Westport; London, 1988. P. 131.

3. Kunz N. Die Krim unter deutscher Herrschaft 1941—1944. Germanisie-rungsutopie und Besatzungsrealität. Darmstadt, 2005. S. 234.

4. В общем о немецком господстве и нацистских планах относительно судьбы полуострова см. Kunz. Die nationalsozialistische...; он же. Die Krim...; Романько О.В. От «немецкого Гибралтара» до арийского «Готенланда» // ИНК. 2006. № 14. С. 115—121; он же. Крым под пятой Гитлера. М., 2011; Аморт Ч. Нацистские планы порабощения и истребления народов СССР (по документам секретного архива Генриха Гиммлера) // История СССР. 1966. № 2. С. 163—188. См. также популярную статью Горбачев С. Готенланд — «Крымская Готия» // Остров Крым. 1999. № 6. С. 36—39.

5. С другой стороны, роль оккультизма и мистицизма в формировании нацистской идеологии не следует преувеличивать, объявляя Третий рейх «оккультным государством» (см. критику этой концепции в Жуков Д. Оккультизм в Третьем рейхе. М., 2006).

6. Kunz. Die Krim... S. 261, Anm. 143.

7. Там же. S. 31, 393, Anm. 161.

8. Англ. new twentieth-century Goths (Cecil R. The Myth of the Master Race: Alfred Rosenberg and Nazi Ideology. London, 1972. P. 211).

9. Kunz. Die Krim... S. 393, Anm. 161. Как мы знаем из 3-й главы нашей книги, впервые о происхождении запорожских казаков от хазар и готов заявил в 1710 году Ф. Орлик.

10. Матерью Мустафы действительно была крымская пленница, черкешенка Бахарай (Махидевран). Тем не менее, о ее якобы готском происхождении доступные нам источники ничего не сообщают.

11. Hoehne E. Die letzten Spuren der Goten // Monatsschrift für das deutsche Geistesleben. 1939. № 1. S. 359—362.

12. G.M. Das Germanenreich am Schwarzen Meer. Gespräche unter dem Himmel der Krim // SS-Leitheft. 1941. Jahrgang 7. Folge 6b. S. 5; ср. S.K. Goten in der Krim und Wikinger in Nowgorod [раздел статьи S.K. Vom Herberstainer... und von vielen Deutschen, die Rußland entdeckten, seine Völker erzogen und ordneten] //1941. SS-Leitheft. Jahrgang 7. Folge 4a. S. 8; Caspers H. Auf den Spuren der Goten vor Sewastopol // Mitteldeutsche Nationalzeitung. 24.04.1942. S. 3.

13. Brandt D. [Krüger M.] Gardariki. Ein Stufenbuch aus Russischem Raum. Berlin, 1944. S. 807—808.

14. Там же. S. 67—120.

15. Sättele. Die Goten // Wir erobern die Krim. Neustadt, 1943. S. 277.

16. Цитирую по Kunz. Die nationalsozialistische... S. 23.

17. Kunz. Die nationalsozialistische... S. 23; Rosenberg. Letzte Aufzeichnungen... S. 58.

18. В опубликованных воспоминаниях Розенберг лишь кратко упоминает о горах, где «пребывали остатки последних готов» (Rosenberg. Letzte Aufzeichnungen... S. 58). В архивных же документах он говорит об этом подробнее (Kunz. Die Krim... S. 29—30, 261, Anm. 146).

19. Цитирую по Kunz. Die nationalsozialistische... S. 29—30.

20. Третьим вариантом был топоним Остготенгау (нем. «Округ остготов»; см. Kunz. Die Krim... S. 50; Kunz. Die nazionalsozialistische... S. 24, Anm. 123).

21. Kunz. Die Krim... S. 37, 2.

22. Kraft durch Freude, т. е. «Сила через радость».

23. Аморт. Нацистские планы... С. 183.

24. Там же. См. также Kunz. Die Krim... S. 283, Anm. 200. О том, что он самолично переименовывал крымские города по указу фюрера, Розенберг упоминал также во время Нюрнбергского трибунала (Trial of the Major War Criminals. Nuremberg, 1947. Vol. XI. P. 575).

25. Kunz. Die nazionalsozialistische... S. 79. Всего в Симферополе было переименовано около 70 улиц.

26. Kunz. Die Krim... S. 223.

27. Wir kämpften auf der Krim 1941/42. Kertsch-Sewastopol / Zusammengest. H. Göbel, L. Wiedemann. Dresden [1942/3; пагинация отсутствует]. Добавлю, что в историческом введении в этой книге повышенное внимание уделяется готам; однако Мангуп в ней ошибочно именуется Эски-Керменом.

28. О биографии Фрауэнфельда см. Bräuninger W. Meisterstück falscher Behandlung. Alfred E. Frauenfeld und die Probleme der Verwaltung der besetzten Ostgebiete // Он же. Hitlers Kontrahenten in der NSDAP. 1921—1945. München, 2004. S. 247—257.

29. Frauenfeld. Die Krim... S. 79.

30. См. Пиоро И.С. Крымская Готия: очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье. К., 1990. С. 48. Автор благодарен А. Стояновой за консультацию в этом вопросе. «Керченская диадема» до сих пор находится в Германии. В 2009—2010 годах она была на выставке «Пылающая Европа — искусство эпохи Переселения народов» в Римско-германском музее г. Кёльна.

31. Pringle H. The Master Plan. Himmler's Scholars and the Holocaust. London, 2006. P. 221, 225.

32. Wir kämpften auf der Krim...

33. SS-Leitheft. 1941 Jahrgang 7. Folge 6b. (первая страница обложки); Germanische Leithefte. 1942. 2. Jahrgang. Heft 3/4. S. 130; Stampfuß. Germanen... S. 136; ср. Stampfuß. Geschichte... S. 276.

34. Mahsarski. Herbert Jankuhn... S. 254—255.

35. Loewe. S. 200—201. Интересно, что Фрауэнфельд не считал евреями в расовом смысле ни караимов, ни крымчаков (Frauenfeld. Die Krim... S. 10, 25).

36. См. подробнее Кизилов. Крымская Иудея... С. 191—194.

37. Другой возможный перевод: «разбудить остатки готов после их 200-летней летаргической смерти» (Frauenfeld. Die Krim... S. 51—53).

38. Аморт. Нацистские планы... С. 183—184. Кунц указывает, что это были скорее слова самого фюрера (Kunz. Die Krim... S. 64).

39. Frauenfeld. Die Krim... S. 39.

40. Kunz. Die Krim... S. 63—64, 72, 283, Anm. 200. Немцев из Палестины предполагалось поселить в Алуште.

41. Pringle. The Master Plan... P. 219, 220.

42. См. оригинал документа в Бундесархив Берлин NS 19/2212: «Die Goten auf der Krim». Bericht des Hauptmanns der Luftwaffe Werner Beumelburg über die Besichtigung der gotischen Bergstadt Mangup Kale durch den SS- und Polizeiführer in Taurien, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei von Alvensleben, und Oberstarzt Prof. Dr. Kalkl942. Опубликован Г. Зимоном в сети Интернет (<homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/Beumelburg.pdf>).

43. Freitag G., Grenzer A. Der nazionalsozialistische Kunstraub in der Sowietunion // «Betr.: Sicherstellung»: NS-Kunstraub in der Sowjetunion / Hrsg. W. Eichwede, U. Hartung. Bremen, 1998. S. 49. Ср. Бундесархив Берлин NS 19/3052: Untersuchung der gotischen Fundplätze auf der Krim. Bericht des «Ahnenerbes» über Kompetenzstreitigkeiten mit dem Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR).

44. Brătianu G.I. Notes sur un voyage en Crimée // Revue Historique du Sud-Est Européen. 1942. № XIX. 1. P. 176—182 (см. прим. 1 на стр. 181 и иллюстрации в конце статьи).

45. Альвенслебен же, напротив, в нацистских документах упоминается очень часто, но ни разу в контексте проведения археологических работ; у него как бригаденфюрера и генерал-майора было достаточно других обязанностей (см. Kunz. Die Krim... S. 297—302).

46. Цитирую по Kunz. Die Krim... S. 34; этот же текст несколько в ином виде цитируется в Hufen C. Gotenforschung und Denkmalpflege. Herbert Jankuhn und die Kommandounternehmen des «Ahnenerbe» der SS // «Betr.: Sicherstellung»... S. 88.

47. О биографии и деятельности Янкуна см. Mahsarski. Herbert Jankuhn...

48. Hufen. Gotenforschung... S. 88, Anm. 46.

49. Там же. S. 84; Pringle. The Master Plan... P. 224.

50. Цитирую по Steuer H. Herbert Jankuhn — SS-Karriere und Ur- und Frügeschichte // Nationalsozialismus in den Kulturwissenschaften. Band 1. Fächer — Milieus — Karrieren / Hrsg. H. Lehmann, O.G. Oexle. Göttingen, 2004. S. 502.

51. Керстен оставил подробные отчеты об осмотренных им памятниках (Pringle. The Master Plan... P. 233—235, 389).

52. Mahsarski. Herbert Jankuhn... S. 256, 266—267.

53. Подробнее об этом рассказывается в Pringle. The Master Plan... P. 233—235, 389; Mahsarski. Herbert Jankuhn... S. 267.

54. Abenteuerim Labyrinth des Jaila // Signal. 1942. 1 März-Heft. S. 5—7.

55. Hufen. Gotenforschung... S. 88, Anm. 46.

56. Kater M.H. Das «Ahnenerbe» der SS 1935—1945: ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. Stuttgart, 1974. S. 158; Mahsarski. Herbert Jankuhn... S. 265, 268.

57. Kater. Das «Ahnenerbe»... S. 157; Pringle. The Master Plan... P. 224—226; Mahsarski. Herbert Jankuhn... S. 261.

58. Бундесархив Берлин NS 21/997.

59. Hufen. Gotenforschung... S. 79, 87. Во время Второй мировой войны Штампфус опубликовал несколько статей о крымских готах (Stampfuß. Germanen... S. 130—140). Из текста одной из его статей явствует, что Штампфус лично посетил Мангуп и Эски-Кермен (Stampfuß. Die Geschichte... S. 269—276).

60. Steuer. Herbert Jankuhn... S. 492.

61. Mahsarski. Herbert Jankuhn... S. 270—271.

62. Hufen. Gotenforschung... S. 89.

63. Там же. S. 90.

64. Kunz. Die Krim... S. 252, Anm. 34.

65. Моргунов П.А. Героический Севастополь. М., 1979. С. 332.

66. Bessarabien-Ukraine-Krim. Berlin, 1943 (без пагинации).

67. Васильев А.В., Автушенко М.Н. Загадка княжества Феодоро. Севастополь, 2006. С. 370.

68. <www.graal.org.ua>

69. Васильев, Автушенко. Загадка... С. 302—319.

70. Расшифровывая код «крымского Грааля» // Новый Севастополь. 03.08.2011. (<http://new-sebastopol.com/news/gizn/Rasshifrovyvaya_kod___krymskogo_Graalya__

71. Мы, равно как и А.В. Васильев и М.Н. Автушенко, нашли не саму статью в газете «La Estera», но краткое упоминание о ней в Revista Aragón. Año III. № 24. Septiembre. 1927.

72. Harris J.R. Glass Chalices of the First Century // Bulletin of the John Rylands Library. Manchester, 1927. № 11. P. 286—295.