Год назад, 17 апреля 2013 года, скончался Евгений Аполлинариевич Косарев.

Сегодня, 19 апреля 2014 года, ему исполнилось бы 95 лет.

Разговоры о роли личности в истории не прекратятся, наверное, никогда. Казалось бы, всё уже определено, всё понятно – человек «велик тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени, возникшим под влиянием общих и особенных причин», – писал ещё Г.В. Плеханов. Но всё равно люди продолжают смотреть на тех, кто как-то выделяется из общей массы, с особым чувством. С надеждой, завистью, восхищением, даже с благоговением. И понять это можно – слишком часто жизнь учит нас простой житейской истине – работает человек – движется дело, ушёл – дело встало.

Про таких, как Евгений Аполлинариевич Косарев безусловно можно сказать, что на них «всё держится». Например, совершенно понятно, что как только таких людей осталось мало – стало возможным разрушение Советского Союза. Мы понимаем, что это как раз следствие, что их стало мало, потому что на то были причины, но факт остаётся фактом:– если бы таких коммунистов, как Евгений Аполлинариевич, было больше – реставрация капитализма в СССР была бы невозможна.

Откуда берутся такие люди? Видимо, и об этом ещё долго будут спорить. Но давайте для начала посмотрим на некоторые факты его биографии. Вот московский школьник 30-х годов попадает в первую десятку ворошиловских стрелков в стране. Случайность? Возможно – тогда многие юноши и девушки, отвечая на комсомольские призывы, вступали в различные военно-спортивные организации. Страна по-настоящему готовилась к войне, и такие поступки не были редкостью. Но всегда находятся те, кто первым начинает какое-то дело. Потом, следуя их примеру, действуют остальные. Если, конечно, пример был удачным.

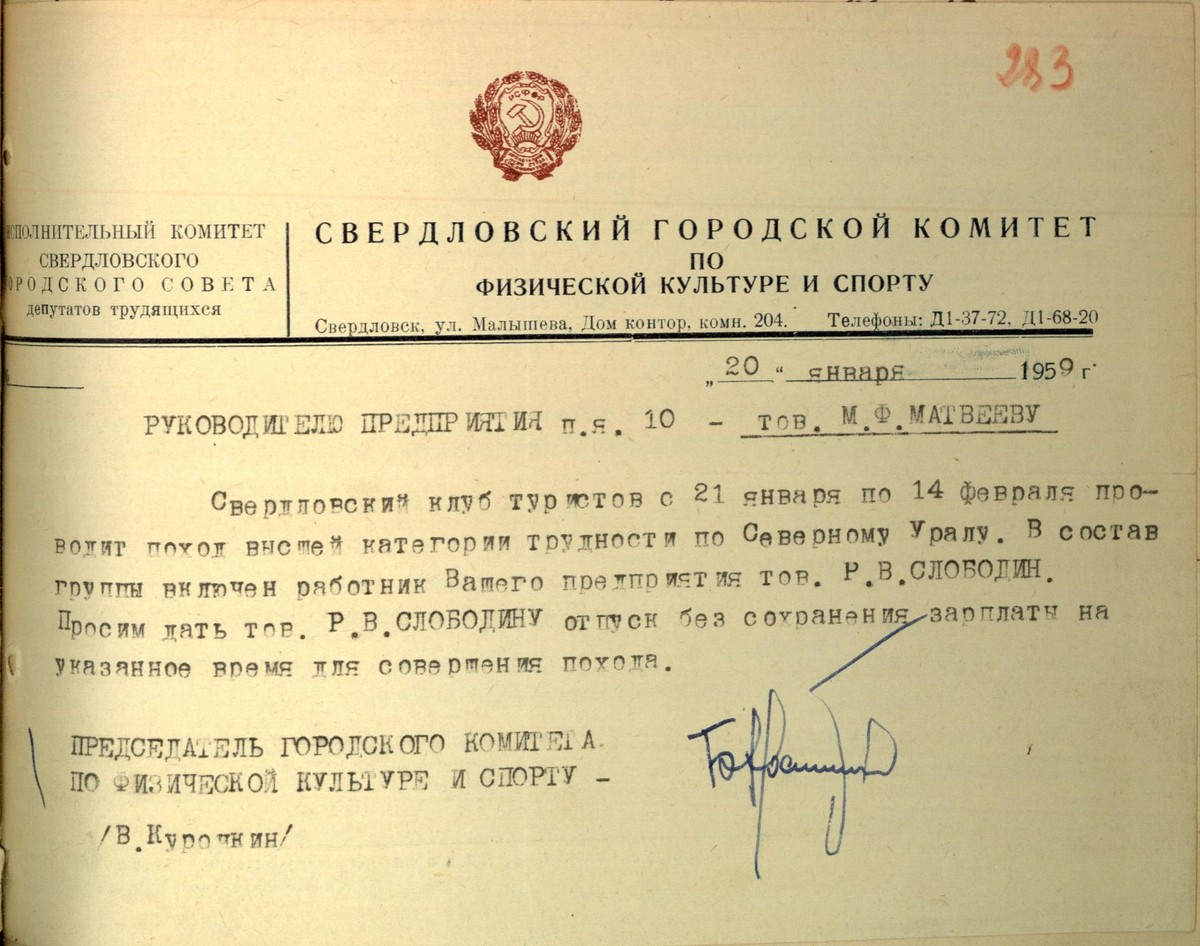

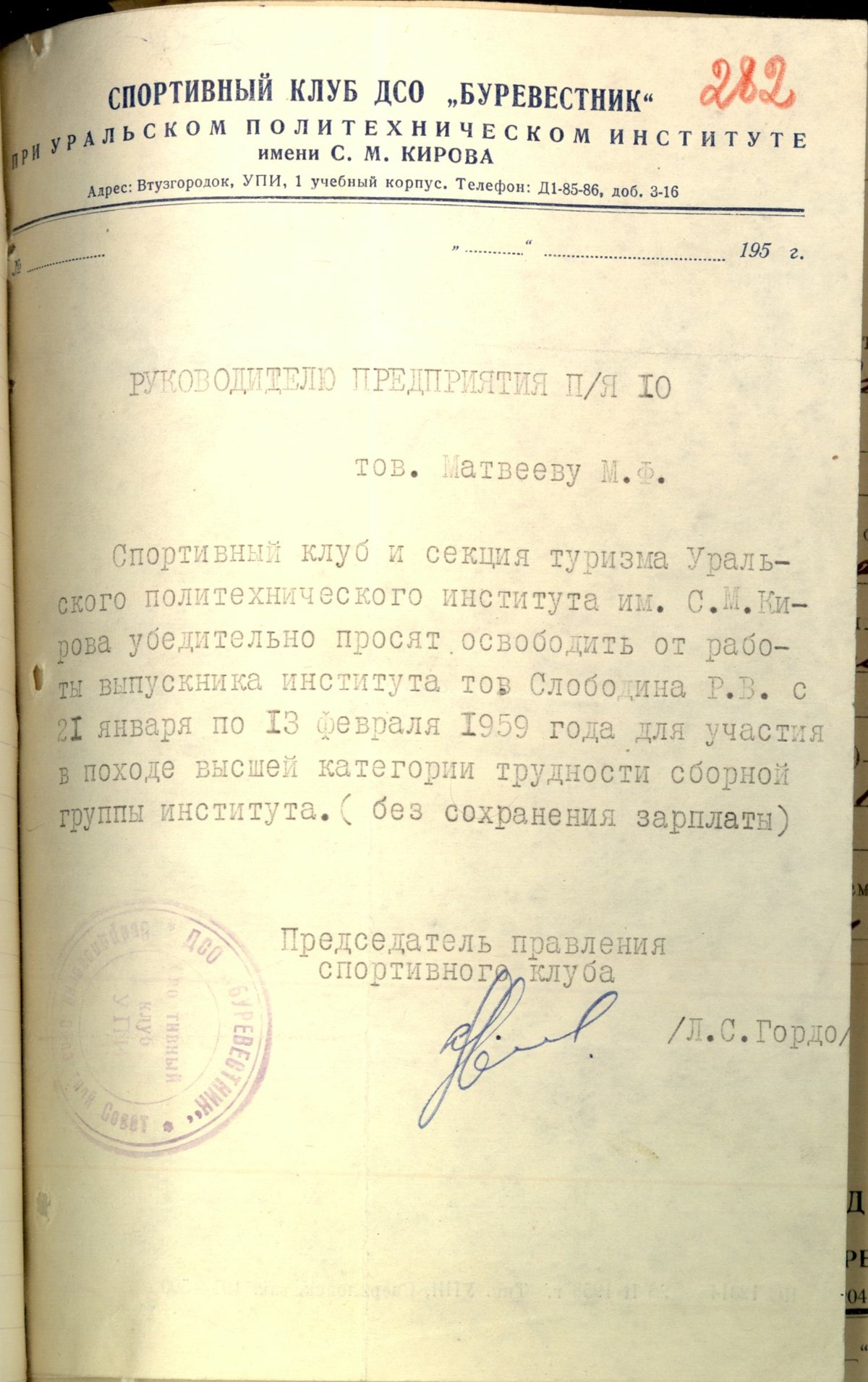

А вот студент начинает заниматься альпинизмом и спортивным туризмом, и опять одним из первых. Тут тоже можно сказать, что этому примеру последовали тысячи молодых людей, только это было чуть позже, а до этого нескольким десяткам энтузиастов удалось заложить основу советского туризма.

Когда началась Великая Отечественная война, пятикурсник Станкина Евгений Косарев пришёл в райком комсомола и попросил направить его в разведку. Это не было фантазёрством романтического юноши. Комсомолец, хорошо тренированный спортсмен, за плечами которого было несколько сложнейших туристических маршрутов, меткий стрелок, отлично знающий немецкий язык, был готов для такой деятельности. Правда, Советское правительство решило по-другому. Всех выпускников технических вузов обязали закончить учёбу, и, вместо работы в тылу противника, пришлось работать на возведении оборонительных сооружений в тылу наших войск. Но, эскарпируя берега Днепра, комсомолец Косарев не забывал о своей мечте. Как только он вернулся в Москву, его визиты в райком возобновились. И наконец, казалось бы, он добился своего. Фашисты рвались к Москве, и наше руководство готовилось к любому развитию событий. Несмотря на то, что Москву готовились защищать до последнего, было решено создать агентуру на случай занятия немцами столицы.

Евгений Аполлинариевич прошёл подготовку для работы в оккупированном городе. Изучал районы предполагаемой разведдеятельности, намечал места для схронов с оружием и спецоборудованием, запоминал пароли и явки. Подготовка была очень серьёзной, и надо думать, что фашистам «весёлая» жизнь в Москве была бы обеспечена.

К счастью, этому сценарию не суждено было сбыться, и выпускник института, а также рабочий оборонного завода, комсомолец Косарев в мае 1942 года, отказавшись от «брони», едет в Действующую армию.

Наконец, сбылась его мечта – он попал в разведку. Правда, служба в ней оказалась недолгой. Из-за конфликта с командиром роты пришлось сменить военную специальность. Кстати, этот конфликт тоже во многом может прояснить личность комсомольца. Он не собирался мириться с тем, что иной раз разведчики «не доводили» взятых в плен фашистов до штаба. Причём, отлично понимая чувства товарищей, родственники и друзья которых погибли от рук захватчиков, Косарев резонно считал что, во-первых, одна из главных задач войсковой разведки – вовремя доставить «языка» на допрос, а во-вторых, самосуд, даже в таких условиях, недопустим.

Не нам судить людей, отстоявших Родину, но войну Евгений Аполлинариевич Косарев продолжил миномётчиком. После окончания ускоренных артиллерийских курсов молодой офицер был направлен на Ленинградский фронт. Как воевал? Три ранения и боевые награды говорят сами за себя.

Вот выписка из очередного наградного листа:

В боях за остров Раван-Саарм, огневой взвод 120 м/м минометной батареи тов. Косарева способствовал занятию острова тем, что с 30 июня и по 6 июля уничтожил и подавил следующие огневые точки противника:

Уничтожил два станковых пулемёта противника, подавил огонь 2-х ручных пулеметов, в результате трех прямых попаданий уничтожил наблюдательный пункт противника. Потопил три лодки с солдатами противника.

При возникновении пожара на огневой позиции (загорелись ящики с боеприпасом) быстро организовал его тушение, чем способствовал безопасности огневой позиции.

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда».

8 июля 1944 года

Командир 185 с.п. 224 стр. Гатчинской Краснознаменной Дивизии

Подполковник Демин

Так сражались наши предки – коммунисты, комсомольцы, беспартийные. Время рождало героев, и герои «делали» время. К сожалению многие из них не вернулись с войны, что стало одной из главных причин последовавшей десятилетия спустя реставрации капитализма.

Ну а те, кто вернулся, начали привыкать к мирной жизни. Отдыхать было некогда – нужно восстанавливать страну. Поэтому инженер Косарев сразу возвратился на свой завод. Осенью он попробовал подать документы в аспирантуру, но директор завода был категорически против – такие специалисты на производстве ценились на вес золота. Уже намечалось его назначение на должность руководителя БРИЗа (бюро по рационализации и изобретениям), когда судьба сделала крутой поворот. Советскому государству для внешнеторговой работы были крайне необходимы кадры с классовым пролетарским сознанием, техническими знаниями, к тому же владеющие иностранными языками. И поэтому партия направила Евгения Аполлинариевича во Всесоюзную академию внешней торговли.

Надо сказать, тогда в такие заведения отправляли людей не по родственным связям и уж тем более не за деньги. Прежде всего искали молодёжь, желающую и способную много учиться. Именно таким был Косарев. Где бы он ни находился, чем бы ни занимался – он всегда старался пополнять свои знания.

Мы познакомились с ним в Рабочем университете имени И. Б. Хлебникова, когда ему было уже за 80. Поражало то, что, будучи известным экономистом-международником, доктором экономических наук и профессором Плехановки, читая нам уникальные лекции по мировой экономике и мировым финансовым организациям, он не считал для себя зазорным посещать занятия, проводившиеся другими преподавателями, порой конспектируя чуть ли не полностью их доклады. Можно представить какова была его тяга к знаниям в молодости. Кроме того, он всегда считал, что если приходится что-то делать, то делать это надо либо хорошо, либо не делать вовсе.

Например, в академии будущий внешторговец изучил три языка – английский, испанский и румынский. Испанский ему преподавал бывший республиканец, воевавший с фашистами. О том, как был освоен этот язык, можно судить по следующему эпизоду. В 70-е годы три советских экономиста были приглашены в Испанию для чтения лекций. Страна готовилась к освобождению от франкизма, и были предприняты первые попытки налаживания отношений с Советским Союзом. В числе этой тройки был и Евгений Аполлинариевич. На следующий день после выступления на телевидении, товарищи выкроили несколько часов для посещения Эскориала. Очень хотелось побывать в знаменитом архитектурном комплексе, правда, время для экскурсии было выбрано крайне неудачно. В музее, как и во всей стране, была сиеста. Известно, что сиеста в испаноязычных странах – дело святое — редко кто в это время рискнёт работать. Поэтому сонный охранник объяснил трём визитерам, что вход закрыт и приходить надо через четыре часа. Таким временем экономисты не располагали (график поездки был жестко регламентирован). Конечно, очень расстроились. Но вдруг секьюрити оживился и задал Косареву неожиданный вопрос: «А это не Вы выступали вчера по телевизору вместе с двумя русскими?». Пришлось объяснять человеку, что он разговаривает с самым настоящим русским из Советского Союза. Причём окончательно убедить его в этом удалось только после предъявления паспорта. Удивлённый и растроганный таким знанием испанского языка охранник лично провёл троих «советико» по музею.

После окончания академии в 1949 году молодой специалист был направлен на работу в Румынию. Там он работал в составе ГУСИМЗ (Государственное управление советского имущества за рубежом). По возращении в Москву был принят на работу в Научно-исследовательский конъюнктурный институт, где начал специализироваться по странам Латинской Америки.

Тут снова в судьбе Евгения Аполлинариевича случился поворот. И опять он оказался в самом центре событий мирового значения. И вновь одним из первых.

В 1959 году на Кубе произошла Революция. Повстанческая армия изгнала из страны прислужников североамериканского империализма. Впервые за долгие годы борьбы кубинских патриотов была завоёвана реальная независимость. Молодые лидеры во главе с Фиделем Кастро постепенно вели дело к приданию революции социалистического характера. Не сразу, но всё больше и больше кубинцев стали поддерживать эту идею. И вот тут в дело вмешалась Империя (так на Кубе называют США). Допустить, чтобы у неё под боком существовало независимое государство, да ещё строящее социализм, она никак не могла. Пошли в ход испытанные приёмы «демократического» воздействия на неугодные страны – создание террористических групп, диверсии, засылка бандформирований, экономическая блокада, подготовка прямой агрессии. Всё это прикрывалась невиданной дотоле лавиной дезинформации в мировых буржуазных СМИ. Ложь о Кубинской революции, о её лидерах текла нескончаемым потоком. Отголоски той кампании докатились даже до наших дней. Иногда и сейчас можно услышать, как какая-нибудь либеральная или левацкая сволочь повторяет бредни той поры о реках крови, которые текли тогда по Острову, о том, что Че Гевара лично расстрелял несколько сотен человек и т. п.

А у молодого государства были совсем другие проблемы. Нужно было закупать продовольствие, ведь во времена господства Империи кубинцев заставляли выращивать в основном сахарный тростник. Да и не все культуры там возможно выращивать. Например, пшеница на Острове не растет. А еще необходимо было импортировать медикаменты. Промышленные товары. Нужны были средства на ликвидацию безграмотности и нищеты, проведение аграрных и социальных реформ. Нужно было готовиться к отражению агрессии. А в том, что она состоится, никто в кубинском руководстве не сомневался. Было жизненно необходимо превратить небольшую повстанческую армию в полноценные вооружённые силы, способные противостоять страшному противнику. Для всего этого нужна валюта. Именно здесь империализм нанёс, как ему казалось, «смертельный удар»: были расторгнуты все договоры по закупке сахара.

В такой обстановке в 1960 году на Острове Свободы открывается советское торгпредство. И главой его назначается Е. А. Косарев. Поскольку ещё не были установлены дипломатические отношения, то ему пришлось исполнять и функции посла СССР на Кубе.

Советский Союз взял на себя обязательство закупить весь кубинский сахар. Но встал вопрос – по какой цене? Переговоры со стороны кубинцев вёл Эрнесто Че Гевара, с советской стороны – Косарев.

Тут надо сказать, что ситуация была действительно критическая. Правительство США ввело эмбарго на экспорт оружия на Кубу. Под нажимом американского посольства в Лондоне правительство Англии отказалось продать Кубе 15 реактивных самолетов, а когда Куба приобрела вооружение и боеприпасы в Бельгии, ЦРУ организовало диверсию. 4 марта 1960 года в гаванском порту произошел взрыв судна «Ля Курб», прибывшего с оружием. Погибло 70 человек, более 20 было ранено и получило ожоги. Материальный ущерб составил 15 млн. долларов.

Денег катастрофически не хватало, а противником выступала богатейшая держава мира. Агрессия неотвратимо приближалась, на карту была поставлена судьба Революции. На митинге, посвящённом жертвам взрыва на «Ля Курбе», Фидель Кастро выдвинул знаменитый теперь лозунг «Родина или смерть!».

И вот в такой обстановке министерство торговли СССР обязало своего торгпреда на Кубе заключить договор о закупке сахара по сложившимся на тот момент на мировом рынке ценам. Поскольку «мировой рынок» контролировали монополии США – цены были невелики.

Е. А. Косарев нашёл возможность напрямую, минуя министерство, обратиться в ЦК КПСС. Смысл послания был примерно такой: «Это неверно в смысле экономическом, но более чем правильно в политическом смысле…». Кубинский сахар был закуплен по ценам выше сложившихся на тот момент мировых.

Именно тогда зародилась дружба Евгения Аполлинариевича с кубинскими лидерами, прежде всего с Эрнесто Че Геварой.

Едва ли стоит удивляться взаимному уважению этих людей. Они были близки по возрасту. У одного за плечами три года вооруженной партизанской войны и победоносное вступление в Гавану. У другого – три года передовой на советско-германском фронте и победа в самой страшной войне за всю историю человечества. Оба были Коммунистами. Патриотами. Оба мечтали о счастье людей во всем мире. Великолепная основа для дружбы и плодотворного сотрудничества…

Но было и нечто другое, что делало похожими этих людей. Они были абсолютно бесстрашными. И это касалось не только поведения на поле боя. Например, действия полпреда на Кубе очень неоднозначно были оценены руководством министерства торговли СССР. Фактически его карьера в этом ведомстве была поставлена под угрозу. Но когда настоящие коммунисты обращали внимание на такие мелочи?

Очень похожим было также отношение Гевары и Косарева к учёбе. Известно, что команданте при любой возможности старался пополнять свои знания. Он читал книги в джунглях Амазонки и в мексиканской тюрьме, в горах Сьерра-Маэстра и даже в тяжелейших условиях боливийского похода. На занятиях в Рабочем университете Евгений Аполлинариевич рассказывал нам, что во время посещения гаванского дома знаменитого партизана в 1960 году его поразило то, что в библиотеке Собрание сочинений В. И. Ленина было унизано закладками и пометками. Значит, и во время труднейшей работы по установлению социалистического строя на Кубе, когда, по признанию Фиделя, они спали по 4 часа в сутки, Гевара находил возможность учиться.

Дружба двух коммунистов оказалась крепкой. Гевара бывал в доме Косаревых в Москве. Подошел на приеме, напомнил о приглашении в гости, данном еще на Кубе. Конечно, Евгений Аполлинариевич был рад, но счел должным подчеркнуть, что в настоящее время он просто чиновник торгового ведомства, а Гевара представляет страну. Че ответил мгновенно и резко: «Я не стал бы напрашиваться в гости к чиновнику. Меня в гости приглашал друг, и я просто ему об этом напоминаю».

О том визите профессор Косарев рассказывал нам в своей квартире, показывал стол, за которым сидел легендарный партизан. Из-за многочисленных дел Гевара запоздал. Беседа затянулась за полночь. Но напрасно сопровождающий чиновник МИДа несколько раз напоминал о том, что пора заканчивать беседу – друзья никак не могли наговориться…

Евгений Аполлинариевич до конца своих дней переписывался с женой Че. Дружил с его детьми, когда те учились в нашей стране. В 2003 году Алейда, дочь Гевары, приезжала в Москву, выступала в Рабочем университете. Приглашение выступить было подписано преподавателем нашего университета Е.А. Косаревым. После, во время посещения одним из нас центра Че Гевары на Кубе, дети команданте признались, что никому из них не хотелось тогда ехать. Они знали и любили Советский Союз, но не желали смотреть на капиталистическую Россию. Но на семейном совете Алейда Марч – жена Че – сказала: «Если приглашает Косарев – ехать надо!».

После работы на Кубе Евгений Аполлинариевич много занимался научными изысканиями – его труды по различным политэкономическим проблемам стран Латинской Америки известны не только в нашей стране, но и во всём мире. Его не раз приглашали для работы в различные ООНовские структуры. Работал он и заместителем директора Института Латинской Америки Академии наук СССР.

От международников можно услышать об уникальном случае в истории ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). Специально для учёного из СССР Косарева было предоставлено место, принадлежавшее другой стране (должности в этой структуре распределяются строго по правилу: «одна страна – одно место»). Настолько его ценили как специалиста в области международных экономических отношений.

Помимо знаний, всех подкупало отношение учёного из Советского Союза к делу. Например, когда в 1975 году он готовился защищать докторскую диссертацию, пришло приглашение участвовать в работе Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА). Штаб-квартира этой организации находилась в Чили. После фашистского переворота путь в эту страну для советских граждан был заказан, поэтому это была фактически единственная возможность оценить ситуацию, сложившеюся в Чили после путча. Ни минуты не раздумывая, Евгений Аполлинариевич отложил защиту на потом и отправился в Латинскую Америку.

Естественно, отчет об этой поездке получили не только в ООН. Ведь кроме встреч с «официальными лицами», включая Пиночета, были и другие контакты. Чилийским коммунистам, работавшим в подполье, крайне необходимы были связи с советскими людьми. Они попросили встречи…

Думается, коммунист Косарев вряд ли долго раздумывал, принимать это приглашение или нет. Хотя, в случае провала, дипломатический скандал был бы обеспечен, а для него самого это могло закончиться как минимум окончанием карьеры международника, а то и чем-нибудь похуже (люди в пиночетовском Сантьяго исчезали регулярно). В те времена некоторые коллеги Евгения Аполлинариевича по внешнеторговому ведомству за загранкомандировки готовы были, что называется, «мать родную продать» и, естественно, вряд ли бы откликнулись на такую просьбу. Но разве тот, кого Че Гевара называл своим другом, мог обращать внимание на подобные вещи? И поэтому поздно вечером, пересаживаясь с одной машины на другую, он пробрался на встречу с друзьями-коммунистами, в очередной раз доказав всем, что для него верность друзьям и идеалам выше соображений карьеры и личной безопасности.

Рассказывать о нашем Учителе можно бесконечно. При каждой встрече с ним мы узнавали что-то новое о нем и людях, с которыми он встречался. Он был знаком с Сальвадором Альенде и Луисом Корваланом. У последнего не раз бывал в его московской квартире. Вообще, о каком бы деятеле, так или иначе имеющем отношение к Латинской Америке, ни заходила речь, оказывалось, что он либо знал его лично, либо мог поведать о нём очень много. Однажды нас позабавил такой случай. Зашёл разговор о троцкизме. На высказывание одного из нас о расплодившихся в последнее время троцкистских организациях в России Евгений Аполлинариевич вдруг заявил: «А я Рамона знал…». Потом, после паузы рассказал, что, оказывается, в 1960 году ему довелось встречать Рамона Меркадера на Кубе после того, как тот отбыл двадцатилетний срок заключения в Мексике за ликвидацию Троцкого. Именно Косарев проводил товарища Рамона, отбывавшего в СССР, на советский корабль.

Необходимо сказать и о том, как такие люди, как Евгений Аполлинариевич, переживали развал СССР и демонтаж социализма. Горечь утраты того, чему была посвящена вся жизнь, конечно, сказывалась. Но не таков был коммунист Косарев, чтобы постоянно стонать об утерянной стране. Его невозможно было представить плачущим. Желание бороться за возрождение социализма привело его в Рабочий университет имени И. Б. Хлебникова. Благодаря ему мы начали дружить с Кубой. Благодаря ему мы начали изучать историю и современность этой страны, сохранившей, несмотря на тяжелейшие условия, в которые она была поставлена, свой социалистический выбор.

Евгений Аполлинариевич не раз говорил, что продолжает дело родственника своей жены, который преподавал до революции на знаменитых Пречистенских рабочих курсах и поэтому всегда призывал нас к борьбе, учёбе, творчеству. Не было ни одной встречи, на которой он не предлагал бы нам заняться очередным делом, приближавшим, по его мнению, Революцию. Вспоминается, как он в ответ на наши сомнения по поводу того, стоит ли затевать большое переиздание трудов И. В. Сталина, говорил, что трудностей на этом пути, конечно, много, но на то мы и коммунисты, чтобы их преодолевать.

На наш взгляд, именно в таком подходе кроется «секрет» Косарева. Мы, вращающиеся в современной российской «левой тусовке», часто слышим стоны о недостатке средств, людей, помещений, о том, что сейчас практически невозможны «большие дела». Вот если бы найти спонсора, если бы кто-то предоставил офис, кто-то привёл народ… Но наш учитель всегда считал, коль дело нужное – его необходимо делать. И он его делал, не взирая ни на какие трудности и лишения. Видимо, поэтому ему всегда удавалось оказываться «в нужное время в нужном месте» для того, чтобы оказаться у «истоков славных дел».

На церемонии прощания один из друзей Е.А. Косарева по туризму сказал, что для него тот навсегда останется в памяти стоящим на скале над бурным речным потоком и выбирающим маршрут для прохождения порога. Для нас же Евгений Аполлинариевич всегда будет образцом человека, посвятившего свою жизнь служению своей Родине и своему Классу – родине социализма и классу-творцу.