https://urbibl.ru/Stat/Pereval_Dyatlova/ya_hochu.htm

https://pereval1959.narod.ru/popov.htm

Это была лавина...

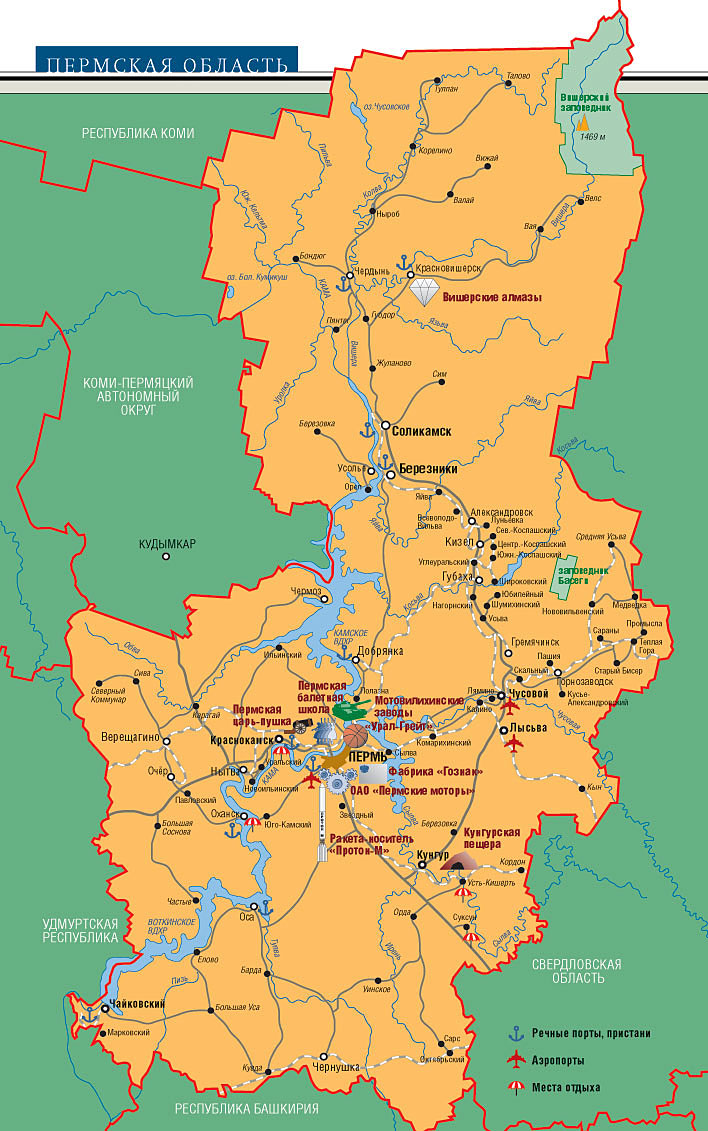

Игорь Попов, геолог, директор заповедника "Вишера"

...Им было по 20 с небольшим лет, мы прожили без них уже две их жизни, а тайна гибели группы Игоря Дятлова в начале февраля 1959 года на северо-восточном склоне г.Холат-Чахль (Холат-Сяхыль) так и остается загадкой.

Смерть человека в ненаселенной местности всегда окутана мистическим туманом, если утрачены следы причин трагедии.

Давно, более 200 лет назад, на склонах этой горы (в переводе с манси Холат - мертвец, сяхыл - гора) при таинственных обстоятельствах погибли также девять человек, и тоже не манси. Тогда еще не было мощных ракет, НЛО, инопланетян, Советской Армии и КГБ или иных "темных сил", которым можно было приписать таинственную гибель людей. Да и никто не пытался выяснить, почему они погибли - просто назвали гору Холат-Сяхыл. Ссылку я нашел в легендарном труде Гофмана издания середины XIX века.

Причины, заставляющие меня писать эти строки, просты и понятны - я хотел бы найти истинную причину гибели ребят - моих сверстников, таких же романтиков, туристов-"дикарей", каким был я сам в те годы. В феврале-марте 1959 года мы двумя группами - из университета и пединститута - ходили через Конжаковский камень и также ночевали в 300 метрах от вершины Конжака на северном его склоне над пропастью Северного Йова. Но все мы живые до сих пор, а ребята погибли. После окончания похода часть из нас возвращалась в Пермь через Свердловск и попала на похороны. С 1959 до 1999 года я не верил ни одной гипотезе, которые выдвигались разными специалистами и журналистами. Не верил только из-за того, что все начинались со слов: "Что-то напугало ребят до смерти, они разрезали палатку изнутри и в панике убежали вниз".

Материалы рассекреченного дела, с которым мне удалось познакомиться у человека, который больше всех заинтересован в истине, - Юрия Ефимовича Юдина (сошедшего в первые дни с маршрута из-за болезни), единственного, кто остался в живых из группы Игоря Дятлова, однозначно говорят: не было этого! Не было никакой паники, не было поспешного бега вниз. Об этом свидетельствуют фотографии следов - шаги короткие, и шли ребята в одну шеренгу. Восемь следов ведет вниз, девятого, возможно, Николая Тибо-Бриньоля, самые сильные ребята несли, взяв его руки себе на плечи. Несли вниз от заваленной лавиной палатки, шли, помогая Люде Дубининой с Золотаревым, у которых были типичные для последствий лавин травмы: множественные переломы ребер, признаки удушения.

Противники лавинной гипотезы, которую выдвинул один из участников поисковых работ Моисей Абрамович Аксельрод, говорят о пологом склоне на месте трагедии. Однако милицейский протокол засвидетельствовал угол склона в районе палатки 23 градуса. И хотя фактически там около 15 градусов, поверьте мне, сотни раз измерившему склоны наших гор: это очень круто.

Я бы мог написать трактат о лавинной опасности в горах Урала. О лавинах, следы которых я видел, о лавинах, которые сходили у меня на глазах на таких же и даже более пологих склонах.

Не знаю, в котором году, но в Тошемском каньоне (это 35 километров южнее места трагедии) погибло в лавине около тысячи голов домашних оленей. Конечно, там круто, но олени-то шли по пологому карнизу и сорвались вниз на крутой склон.

В лавине погиб инспектор лесник Печеро-Илычского заповедника Семен Степанович Лызлов, он убегал от лавины, но попал лыжей в заваленную снегом петлю из березы.

Там, где стояла палатка ребят, склон переходит из крутого в пологий. Именно в этой части склона проходит мансийская тропа. Но манси, видимо, здесь никогда не ночуют и не останавливаются. Они, вероятно, знают о лавинной опасности.

А знал ли о ней Александр Кузнецов, погибший примерно 10 марта 1999 года на лавиноопасном склоне хребта Молебный Камень? Интересовался ли какой-нибудь журналист тайной гибели этого туриста-одиночки в восьми километрах восточнее кордона "Мойва"? В это время ничего таинственного инспекторами заповедника зафиксировано не было, а они специально наблюдают за всеми явлениями природы, уж если бы что-то произошло экстраординарное, наверное, это не прошло бы мимо их внимания.

Я не верю досужим домыслам об НЛО, мифическим зачисткам, запускам ракет, отклонившихся от курса и взорвавшихся над Холат-Чахлем. Я верю словам одного манси в тысячу раз больше, чем вымыслам тысячи журналистов. А все манси говорят одно и то же: "Наверное, ребят снегом завалило". Но это всегда говорится мягко, ненавязчиво, как бы в качестве предположения. Это у них такая манера говорить.

А я в то, что на восточном склоне Холат-Чахля время от времени сходят лавины, верю. И я думаю, что кто-нибудь в ближайшем будущем докажет этот факт со стопроцентной верностью и надежностью. Для этого надо совсем немного - установить датчики, фиксирующие состояние снега и трассы прохождения лавин.

Я не отвергаю ни одной гипотезы и не спорю с их авторами. Я просто говорю таким же ребятам, какими мы были 40 лет назад: "Ребята, не ночуйте зимой на восточных склонах вершин - это смертельно опасно!" И это предостережение - основная цель моей статьи. Не подрезайте склон при установке палатки!

Участки лавинной опасности: восточный склон Тулыма, юго-восточный склон Ольховочного Камня, северный и восточные склоны Ишерима, восточный склон Молебного Камня, южнее его - Хапхартне-Тумп, Уле-Чарын-Тумп, Нятый-Тумп. Мощная лавина сошла как-то на его северном склоне, выдернув с корнями 15-20-метровые ели и протащив их несколько десятков метров вниз до тальвега ручья - левого притока реки Широкой. При желании следы лавин можно найти по всему Северному Уралу. В Тошемском каньоне лавина снесла, поломала все березки на расстоянии более 100 метров по ходу движения на практически горизонтальном склоне (угол до 3-5 градусов). На всем хребте Ось-Ньер восточный склон лавиноопасен. 26-27 апреля 2001 года мной сфотографированы мокрые лавины, сошедшие с восточных склонов Ишерима, Сомъяк-Чахла.

Не сомневаюсь, что лавины регулярно сходят чуть севернее места трагедии, на восточном склоне горы с названием на карте Отортен. Здесь над паровым озером образуются мощные снежные карнизы, готовые сорваться в любую минуту. Мы их тоже сфотографировали.

В Чердыни на Вятском Городище в начале 1970 года погибли школьники Черных и Рачев, их прижало в лавине. В моем огороде на Голом Мысу в Перми построен ангар с оцинкованным железом на крыше. С этого ангара каждой весной сходят смертельно опасные тяжелые мокрые лавины, толщина снеговой доски превышает иногда полметра. Весной в городах ходить под краем крыш - великая опасность.

Ребята погибли в неравной борьбе с превосходящими силами природы. В их поведении не было приписываемой им абсурдной паники. Они вели себя мужественно, и я уверен, что они были лучше, чем многие из нас. Неизвестно, как бы развивались события, окажись на месте этих ребят те, кто, спекулируя на событиях сорокалетней давности, придумывает в угоду неизвестно кому новые версии, одна фантастичнее другой.

Я очень люблю фантастику, но в другом исполнении.

Судьба свела меня с Юрием Ефимовичем Юдиным, когда он на общественных началах возглавлял туристический клуб "Полюс", занимая в Соликамске должность заместителя главы города по экономике. Юрий Ефимович познакомил меня с материалами дела о гибели группы Игоря Дятлова. Несколько ночей я просматривал ксерокопии материалов, пытаясь выловить информацию, являющуюся ключом к разрешению загадки. Хотя у Юдина были собраны и многие публикации, касающиеся гибели ребят, я сознательно не прикасался к ним, пытаясь составить собственное мнение только на основании тех данных, которые были в деле.

Вот эти факты:

- Палатка ставилась ребятами скатами крыши вдоль рельефа в сильную метель. В деле фигурирует последний фотокадр, зафиксировавший этот момент. В процессе ее установки под юго-западным углом палатки была подготовлена площадка, врезанная в снежный склон.

- Палатка завалена комьями снега. С одного торца она сорвана с опоры.

- Палатка не разрезана впопыхах одним махом. Крыша с восточной стороны разрезана, разорвана по скату несколько раз, одного куска вообще нет, он вырван и был, видимо, унесен ветром. Вблизи северного края - разрыв от конька до основания палатки - это, может быть, поработала лавина.

- Шаги вниз были очень маленькие (в деле есть фото следов), как будто ребята несли большую тяжесть и ступали медленно.

- Травмы у ребят, как пишет патологоанатом, были похожи на те, которые бывают при столкновении с быстро идущим автомобилем: переломы ребер. Но отсутствовали повреждения кожного покрова и мягких тканей. Именно характер травм навел меня на мысль о лавине. То есть они были раздавлены неумолимой "мягкой" силой.

- Анализ карты восточного склона Холат-Сяхля показал, что почти от вершины идет на северо-восток ложбина - типичный лавинный лоток на подветренном склоне. Убедились мы в этом и прямо на местности.

Один из участников поиска группы Дятлова и многолетний спутник Игоря М.Аксельрод склонен отвергать версию безумства. В книге Н.Рундквиста "Сто дней на Урале" приводятся слова Моисея Абрамовича о событиях 1959 г. Процитирую лишь небольшой отрывок:

"...И вот, когда лишь притихшая метель слегка качала скаты палатки, произошло Нечто. Грохот, шум и внезапный удар снежной лавины по части палатки, примыкающей к входу. Другая часть палатки, оказавшаяся под прикрытием большого снежного уступа, не пострадала, лавина пролетела над ней и умчалась вниз. Удар принимают на себя четверо крайних ребят. Голова аскетичного Тибо-Бриньоля вдавливается в объектив фотоаппарата, который за неимением лучшего Коля нередко клал под голову. Различия в переломах ребер Дубининой и Золотарева объясняются их разными положениями во время сна - на спине и на боку.

...Темнота, стоны травмированных товарищей. Выйти через вход невозможно. Кто-то выхватывает нож, разрезает палатку и помогает всем остальным выбраться наружу. Игорь принимает решение немедленно вернуться к лабазу, где аптечка, теплые вещи, укрытие леса. И они пошли..."

А вот что написано в учебнике для вузов о лавинах на Урале:

"По мере хозяйственного освоения горных районов число зарегистрированных случаев схода лавин увеличивается.

При угле наклона 25-30 градусов для возникновения лавины достаточно 30 см снега.

Роль ветра особенно велика при возникновении местных лавин из снежных карнизов и снежных досок на подветренных склонах".

Метелевые лавины возникают во время сильных метелей при скоплении на подветренных склонах большого количества снега. Перегрузка склона снегом приводит к нарушению равновесия снежного пласта и сходу лавин. В стратиграфическом разрезе снежного покрова в таком случае наблюдается мощная толща метелевого снега, отложившаяся на поверхности старого снега. Возможно, именно такая сингенетичная (по определению профессора Пермского университета Н.Назарова) лавина и обрушилась на ребят.

Район Полярного и Приполярного Урала (и, возможно, Северного) характеризуется большой суровостью климата с очень продолжительной, холодной, многоснежной и ветреной зимой. Все это обуславливает большую продолжительность лавиноопасного периода и большую интенсивность развития метелевых процессов.

...В апреле 2001 года нашей группе из девяти человек удалось побывать на высоте 1079.

Погода великолепная, ни облачка, ветра нет, ослепительно белый снег. По пути фотографируем сверху четыре лавины. Все - это обрушившиеся карнизы на крутых склонах.

После прибытия сразу направляемся к месту установки палатки. Екатеринбуржец, участник поисков группы Дятлова 1959 года Михаил Петрович Шаравин уверенно останавливается в тальвеге полого спускающегося к востоку ложка. Измерены углы склона в районе палатки: вниз 15 градусов, вверх - 22-23 градуса, в 50-100 метрах выше палатки 25-30 градусов. Видимо, на крутом вершинном уступе и сформировалась навеянная лавина из свежевыпавшего снега на слое перекристаллизованного промороженного фирна.

По свидетельству Михаила Петровича, в 1959 г. снега было значительно больше - около двух метров. Обращаем внимание на сдвинутые точно на восток от места залегания глыбы кварца. Возможно, они сдвинуты лавиной. Низкорослые елочки ободраны, с запада иссечены, лишены не только мохового покрова и коры, но и сучков. Что это, деятельность снеговетровой эрозии или лавины? Почти единодушно признаем вероятность схода лавины в этом ложке.

В Перми мне передали статью из журнала "Турист" о трагедии 1989 года на Полярном Урале, когда в лавине погибло 13 опытных ребят.

После анализа полученных сведений я пришел к выводу, что ребята погибли в результате природной катастрофы, погибли в борьбе с превосходящими силами и вели себя достойно.

Отсюда вывод: не устанавливайте палатку в местах, где присутствует ничтожная вероятность схода лавины. Не подрезайте склон, даже если он практически горизонтален, но выше есть уклон.

Я хочу, чтобы вы жили долго.

Источник - "Областная газета", 03.02.2004, Екатеринбург, n23, стр.5. Обзоры и отзывы о сайтбилдерах site-builders.ru