В поисках правды

Убежден, что восстановить правду по делу Стрельцова необходимо. Любимец болельщиков был обвинен в преступлении, которого, может быть, и не совершал. Да и было ли само преступление? Может, имела место любовная интрижка, зашедшая… дальше, чем обычно, неосторожные поступки, спровоцировавшие действия, неправильно потом квалифицированные?

Вот уже более сорока лет, и особенно после смерти Стрельцова, многие писатели и журналисты, юристы и режиссеры пытаются ответить на эти вопросы. Они нашли в жизни Стрельцова почти все, и только период с 25 мая по 24 июля 1958 года — это тот срок, в который спрессовалось само событие, его расследование и суд, — остался белым пятном. Даже друг и биограф Стрельцова, Александр Нилин, горестно поделился со мной, что не видел материалов следствия и суда. Без надежды на успех прозвучали его слова: «А где нам взять это уголовное дело и кто нам его даст?»

Дошло до того, что и сейчас мои друзья — работники Генеральной прокуратуры и Верховного суда, узнав, что я работаю над этой темой, звонят и спрашивают: «Слушай, ну ты расскажи нам, что же совершил Стрельцов вместе со своими подельниками Огоньковым и Татушиным?» На эти вопросы я давал ответ: «Потерпите немного, все узнаете. Терпели же более сорока лет!»

Включившись в поиск уголовного дела, я дал себе зарок, что постараюсь изложить по нему официально зафиксированные факты, увидеть и объективно описать ход следствия и суда. И все это для того, чтобы помочь читателю узнать, пусть и спустя годы, правду о Стрельцове.

Найти уголовное дело Э. Стрельцова оказалось далеко не просто. Во всяком случае, Главный информационный центр МВД РФ, а эта служба всегда отличалась объективностью и осведомленностью, на наш запрос от 14 августа 1997 года прислал весьма оригинальный ответ: «Данными об осуждении Стрельцова Э.А. ГИЦ МВД РФ не располагает».

Вот так! Вся страна уже более 40 лет этими данными, пусть и необъективными и далеко не полными, располагает, а МВД не располагает вообще!

И главное, не нашлось ни там, ни в других органах человека, который тяготится этим, пытается разобраться и ответить на бесчисленные вопросы, в том числе и на такой: «А был ли кумир миллионов болельщиков преступником? А может, он жертва судебной ошибки, небрежности, примитивного шантажа? Чьих-то уязвленных амбиций?»

Почему возникли трудности с поиском уголовного дела, почему это оказалось действительно крайне сложным?

Во-первых, по существующим правилам хранения уголовных дел оно должно было быть уничтожено еще в 1973 году, однако по решению судебных архивных работников это дело было сохранено, за что им большое спасибо.

Во-вторых, по УПК РСФСР того периода дело должно было слушаться и потом храниться в районном суде по месту совершения преступления, то есть в Пушкинском районном народном суде. Но в 1958 году территория входила в Мытищинский район. Однако в Мытищинском районном народном суде это дело не рассматривалось. Пришлось, говоря языком футболистов, «поработать ногами», то есть побегать по инстанциям. В Московском городском суде и в Верховном суде России дела тоже не было. Оказалось оно в особом архиве и числилось за Московским областным судом, который рассмотрел это дело в 1958 году почему-то по первой инстанции.

Итак, местонахождение уголовного дела установлено. Теперь нужно было его изучить и при наличии оснований написать в Верховный суд заявление о принесении протеста в порядке надзора или, как говорят, надзорную жалобу о реабилитации Э. Стрельцова, то есть признании его невиновным и незаконно осужденным.

Людская молва все эти годы говорила, что он просидел свой срок «за того парня».

Косвенно помогла в нашем расследовании газета «Советская Россия». 29 июля 1997 года она опубликовала заметку бывшего прокурора следственного управления Прокуратуры СССР Э.А. Мироновой. Позволю себе привести выдержку из этого материала, а также несколько раз сослаться на него.

«Расследование по делу Стрельцова, — пишет Э.А. Миронова, — с первого дня по поручению Генерального прокурора СССР велось лично мной. Следствием было установлено, а многие футболисты в то далекое время на суде слышали и видели, что Стрельцов, будучи «в стельку пьян», несмотря на отчаянное сопротивление несовершеннолетней Марины Л., выбил ей зубы, сломал нос, порвал одежду и изнасиловал. Марина плакала, звала на помощь, оказала отчаянное сопротивление, но силы были неравны — нападающий Стрельцов и хрупкая девушка-подросток! Она случайно оказалась в этой компании, пыталась ее покинуть, но ее обманным путем завели в одну из комнат дачи и заперли там вместе со Стрельцовым. Кроме этого, за год до случившегося Стрельцов учинил дерзкое хулиганство в Пролетарском районе г. Москвы. Было возбуждено уголовное дело, однако доброжелатели в лице футбольных боссов и руководителей ЗИЛа сделали все, чтобы Стрельцов вообще не понес наказания. Именно тогда он и решил, что ему все позволено. Предъявленное Стрельцову обвинение в судебном заседании подтвердилось. Приговор Стрельцов не обжаловал».

Когда я прочитал это повествование, у меня вначале опустились руки. Если все действительно так, как пишет старший советник юстиции, заслуженный юрист РСФСР и опытный следственный работник (справки навел непосредственно в Генеральной прокуратуре), то нужно поднять руки вверх, выше головы, и замолчать по этому делу навсегда.

Однако за годы работы в органах прокуратуры я не раз вынужден был ставить под сомнение рассказы своих коллег. Знаете, почему? Если следственный работник начинает усиленно украшать свое выступление — устное или письменное — всевозможными эпитетами в превосходной степени, то смело делай вывод и не ошибешься: он, мягко говоря, не совсем прав. Это, как выражается молодежь, «100 процентов».

В газетном выступлении Э.А. Мироновой «громких» слов по делу Стрельцова более чем достаточно. Поэтому я решил работу продолжить.

Забегая вперед, замечу, что в небольшой заметке бывшего прокурора о Стрельцове многое оказалось неправдой, не было там ни выбитых зубов, ни порванной одежды, никто никого не запирал.

Добавил уверенности звонок из Центра по связям с общественностью Генеральной прокуратуры России. Работник этого Центра, куда я обратился с просьбой о встрече с Мироновой, сообщил, что Эльвира Алексеевна встречаться и разговаривать по делу Стрельцова ни с кем не желает. Это тоже, как мне думается, свидетельствовало не в ее пользу.

Заместитель председателя Московского областного суда К.А. Зотин встретил меня неприветливо, хотя раньше мы были знакомы: я служил военным прокурором в подмосковном Наро-Фоминске, а он в то время был председателем соседнего районного народного суда в Одинцове.

К.А. Зотин долго читал соглашение с Российским футбольным союзом и мой ордер на ведение дела Стрельцова в порядке надзора. А потом тихо сказал: «Дело уже изучалось в Верховном суде. Все оставлено без изменения. Приговор «стоит». Есть ли смысл опять им заниматься?» Но потом уступил:

— Приходите через пять дней. Мы запросим для вас из архива дело и выдадим его для изучения.

Это была маленькая победа. Через пять дней мне выделили кабинет в Московском областном суде и выдали уголовное дело Стрельцова на 423 листах.

Более месяца ушло у меня на тщательное изучение дела. Многое для меня в нем прояснилось.

Я установил, в частности, что с 3 июня 1958 года допросы в составе группы стала вести прокурор следственного управления Прокуратуры СССР Э.А. Миронова.

Ее допросы отличались глубиной, чего не скажешь про остальных членов следственной бригады. Они систематически допускали нарушения закона, из документов следствия видно, что квалификация их была крайне низкой. Как говорят в прокуратуре (повторим еще раз) — дело гнали. Закончили следствие 5 июля 1958 года.

Расследовать дела всегда нужно оперативно и быстро, тем более особо контрольные. И по закону был установлен двухмесячный срок. На подобные дела, как захочет прокурорское начальство, могли дать один месяц, могли — полтора. В моде был двухмесячный срок с вынесением приговора. Оправдывая эти «следственные гонки», даже придумали тогда практическое обоснование, которое звучало со всех трибун на коллегиях и оперативных совещаниях: «Необходимо максимально приблизить акт судебного реагирования к факту совершенного преступления». Потом кадровики в приказах так и писали: «Дело расследовано в двухмесячный срок с приговором. Преступник осужден к длительному сроку лишения свободы. Следователя и прокурора наградить почетной грамотой». Не хватает только «Ура!».

7 июля 1958 года дело Стрельцова, не читанное и не изученное никем, прокурор Московской области П. Маркво с нарушениями правил подсудности направил в Московский областной суд. Почему никем не читанное и не изученное?

Просто потому, что оппонентам легче согласиться с тем, что дело никем не изучалось, чем объяснять имеющиеся нарушения законности и небрежность, допущенные по этому делу и оставшиеся без какого-то реагирования или «незамеченными».

Вот некоторые из них. Начну с мелких, от этого не менее ярких.

Протокол допроса Огонькова подшит в дело таким образом, что после четвертого листа следует шестой, потом — пятый, а в протоколе допроса Стрельцова седьмой лист подшит не той стороной.

Протокол дополнительного допроса обвиняемого Стрельцова подшит в дело впереди основного. Это что? Читали дело? В дело вшиты фототаблицы, на которых изображена потерпевшая и Стрельцов со следами телесных повреждений, но такого следственного действия никем не проводилось, фототаблицы никем не подписаны.

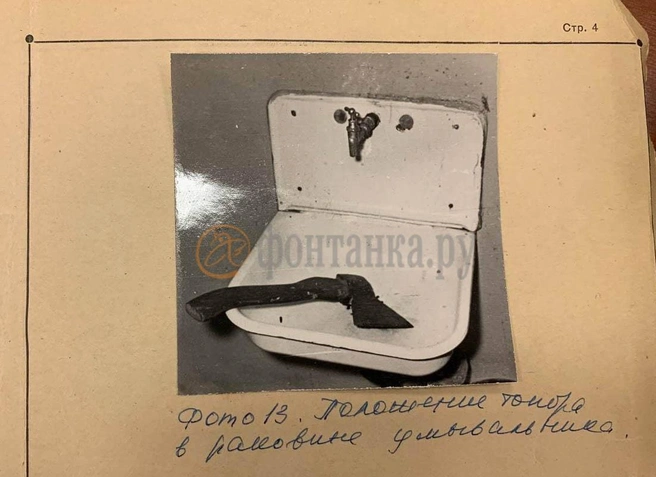

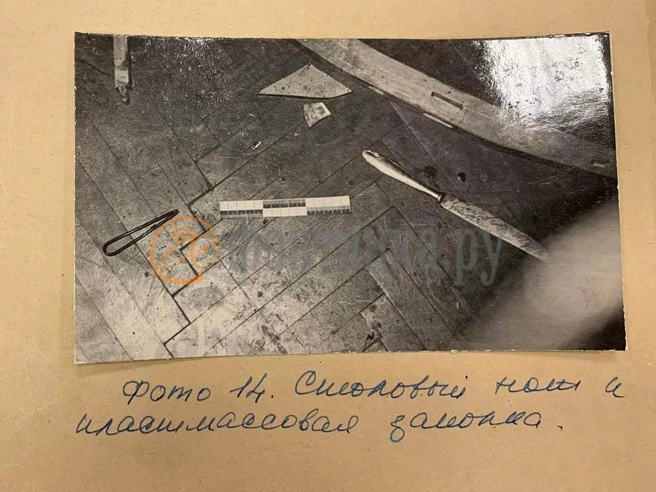

Копии протоколов обысков и выемок никому не вручались, вещественные доказательства в присутствии понятых при их изъятии не упаковывались и не опечатывались.

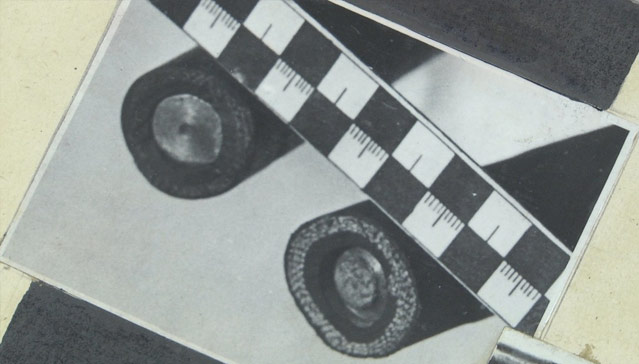

Неясно, как появились образцы крови и слюны Стрельцова на биологической экспертизе, протокол изъятия образцов для сравнительного исследования отсутствует, а в акте экспертизы указано, что их принес в портфеле (!?) следователь Маркво из Бутырской тюрьмы, а как их там получали и хранили, остается только догадываться. Эксперты не предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения либо за отказ от дачи экспертного заключения.

Практически ни в одном протоколе следственных действий не указано время их проведения. Дело дошло до того, что показания протоколировались карандашом на каких-то нестандартных листах и обрывках, как будто следствие велось не в Москве, а в Тайшетском лагере или в двадцатых годах, когда с канцтоварами была «напряженка».

В качестве понятых привлекались заинтересованные лица — свидетели и потерпевшая.

Описательная часть обвинительного заключения, составленного следователем Маркво и утвержденного прокурором области Маркво, не соответствует тексту постановления о привлечении Стрельцова в качестве обвиняемого.

Все это, разумеется, недопустимо и делает материалы следствия в правовом отношении абсолютно не состоятельными.

Арест Стрельцова согласно постановлению произведен 28 мая 1958 года, а во всех остальных документах, в том числе и в приговоре, указано, что он арестован 26 мая 1958 года. А как могли допустить при принятии заявления, что потерпевшая не была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос? Иными словами, ей и ее матери не дали даже повода задуматься: а не выглядят ли поведение потерпевшей, совершенные ею поступки провокационными, не рискует ли она, оговаривая Стрельцова? Весь день, первый день их знакомства, она на глазах у окружающих обнималась и целовалась с Эдуардом. Добровольно, по показаниям свидетелей, пошла с ним в комнату, легла в постель, предварительно раздевшись, спала до утра в его объятиях. Тут было о чем задуматься, если бы, повторюсь, придавая этому исключительное значение, ее предупредили бы об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, что, кстати, требуется по закону и до сих пор.

Само заявление потерпевшей об изнасиловании не было нигде зарегистрировано и прокурором не рассматривалось. Во всяком случае, об этом в деле нет ничего. С учетом присоединенного дела по хулиганству, к чему я еще вернусь, общий срок следствия нарушен на 28 суток. Продление срока следствия не производилось.

28 мая 1958 года был направлен в КПЗ Огоньков, затем освобожден; постановления о его освобождении в деле нет и сколько его там держали — неизвестно.

На первый взгляд, кто-то может посчитать все это мелкими нарушениями. Как оправдывался один мой подчиненный, далеко не лучший следователь, «они не влияют на существо дела». Это он так писал в объяснениях перед получением взысканий. На самом деле, и такие огрехи самым непосредственным образом влияют на судьбу и подозреваемого, и обвиняемого, и подсудимого. Понять их, огрехи эти, конечно с оговорками, можно было при условии, если бы дело расследовал начинающий следователь. Но следствие по делу Стрельцова вела областная прокуратура при участии представителя Прокуратуры Союза.

Что это? Низкая квалификация, отсутствие профессиональных навыков? Сомневаюсь. Это выполнение указаний сверху: очень быстро закончить дело. С запрограммированным исходом передать его в суд и доложить в ЦК о выполнении заказа. А все эти подписи, даты, протоколы, написанные даже не ручкой, а карандашом, никому не были нужны. Изначально было ясно: никто на это внимание не обратит и не потребует правильно, без огрехов оформить дело на предварительном следствии, а затем законно рассмотреть его в суде. Убежден, оспорить мое утверждение, что перед отправкой в суд дело никто как следует не изучал, вряд ли кто возьмется. Ни в вышестоящих прокурорских, ни в судебных инстанциях, где вроде бы должны, точнее, обязаны были этим многократно заниматься. Слишком вопиют факты!

Обобщая, смею утверждать и то, что следователи представили в суд не дело, а какой-то ворох плохо подшитых бумаг. В этой связи мне вспоминается Владимир Яковлевич Царев — первый прокурор в моей жизни, «папа», как мы его про себя звали, под руководством которого я начинал работать в прокуратуре в Новосибирске. Он почти каждый день повторял нам, молодым следователям, одно и то же: «Запомните, уголовное дело — это ваше лицо. Оно должно быть чистым, красивым и аккуратным. Если в деле у вас хаос, то это значит и в голове у вас то же самое. Поняли?»

«Лица» юристов, занимавшихся делом Стрельцова, их квалификация, знания, навыки явно не соответствовали нормативным требованиям, не говоря уже об указаниях нашего «папы».

Но в деле есть и более серьезные нарушения законности. Так, УПК РСФСР в те годы, как и сейчас, предоставлял право обвиняемому ознакомиться с заключением экспертиз и высказать свои соображения по их содержанию. Стрельцова этого лишили, нарушив его права на защиту.

А между тем, группа и тип крови Стрельцова и Караханова полностью совпали. Это иногда встречается на практике. И Стрельцов, изучив акт экспертизы, мог выдвинуть другую версию, после чего я лично не позавидовал бы следователям.

Представьте, что Стрельцов заявил бы: «Да, были вместе на водохранилище, вместе пили, вместе приехали на дачу, вместе зашли в комнату, я полез к ней, она не дается, поцарапала мне щеку, я ударил ее, а потом… отвернулся и заснул. А изнасиловал ее, видимо, поднявшийся с пола Караханов, вот и кровь его на ее одежде имеется».

Караханов по причине опьянения ничего не помнит. Потерпевшая, как она утверждает, без сознания была, то есть тоже ничего не помнит. Кровь Караханова по типу и группе совпадает с кровью, обнаруженной на одежде потерпевшей. В этом случае показания Стрельцова вполне логичны, и опровергнуть их было бы ох как нелегко.

Порой меня, признаться, одолевают смутные сомнения: а может быть, так оно и было? Не случайно же в конце жизни Стрельцов еще раз сказал матери и сыну Игорю, что не ему надо было бы сидеть за все это.

Иных образцов для сравнительного исследования, которые берутся в таких случаях по делам об изнасилованиях, по причине упрощенчества и гонки дела у следствия не имелось. Что было бы тогда с делом? Как минимум, — прекращение за недоказанностью.

Или такой пример. Следователь А. Маркво направил потерпевшую «на мазки» через неделю после случившегося. Интересно, что он там собирался найти, через неделю-то? Естественно, идентифицировать в этом деле экспертам-биологам было нечего.

Мне не хотелось бы здесь, на страницах книги, описывать утвердившуюся на практике методику расследования дел этой категории, рассказывать про мазки, про смывы, про влагалищный эпителий, про идентификационные исследования биологов. Скажу только, что профессионального мастерства следователи в этом деле не проявили. Им просто повезло, что Стрельцов с самого начала и до самого конца полностью признавал свою вину. Признавался во всем, где надо и где не надо, по-мальчишески все брал на себя, как будто хотел сказать: «Вам надо, чтобы я все признал? Да, да, да…»

К слову сказать, мы хорошо знаем из истории и литературы немало случаев, когда в гнетущей обстановке тюрьмы и следствия сдавали свои позиции, шли на самооговор и вынужденные признания, оказывались сломленными люди значительно большего, чем у Стрельцова, жизненного опыта, интеллекта, более поднаторевшие в правовых вопросах, более закаленные в психологических поединках.

Не знал тогда Эдуард, что тюремные острословы давным-давно изобрели поговорку: «Признание своей вины — это кратчайший путь в тюрьму». Ему, конечно, говорили, что раскаяние будет смягчающим обстоятельством. Однако в обвинительное заключение, а потом и в приговор в качестве смягчающих обстоятельств этого, конечно, не записали.

Говоря о том, что Стрельцов покорно соглашался со всем, в чем его обвиняли, хочу еще раз подчеркнуть: следователи ухватились за это и не дали себе труда доказать его вину фактами. Между тем, это является особенно важным в делах об изнасиловании. Поясню читателю, почему.

Во все времена изнасилованием признавалось половое сношение с применением физического насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Это охватывалось частью первой той правовой нормы, которая предусматривала уголовную ответственность за данные действия. Частью первой всегда предусматривались действия с наименьшей общественной опасностью. На практике это называется «простое» изнасилование. Уголовные дела этой категории возбуждались и возбуждаются только по жалобе потерпевшей.

В отдельных случаях, на которых не будем останавливаться, возможно возбуждение уголовного дела и без жалобы потерпевшей.

Существовали ранее, существуют и сейчас более опасные составы этого преступления: изнасилование, сопряженное с угрозой убийством, причинением тяжкого телесного повреждения, либо совершенное лицом, ранее совершившим изнасилование, либо совершенное группой лиц, особо опасным рецидивистом, или изнасилование несовершеннолетней либо малолетней.

Сейчас добавились такие квалифицирующие признаки, как совершение изнасилования организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией и другие.

К делу Стрельцова относится только то, что было указано в самом начале. Эти действия в 1958 году квалифицировались по части I Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». Наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

И еще — из теории проблемы, из вопросов, которые полезно знать всем.

Изнасилованием признается половое сношение помимо или против воли потерпевшей путем применения к ней физического насилия либо с использованием ее беспомощного состояния. Таким образом, изнасилование характеризуется двумя самостоятельными действиями: насилием, предназначенным для подавления сопротивления потерпевшей, и совершением с ней полового акта вопреки ее воле.

Потерпевшим от изнасилования выступает лицо женского пола.

Объективная сторона изнасилования заключается в половом сношении мужчины с женщиной против воли последней. Физическое насилие характеризуется воздействием на тело потерпевшей, включая причинение ей телесных повреждений различной тяжести.

Рассмотрим обстоятельства, при которых со-вершены действия, повлекшие за собой осуждение Стрельцова.

Имело ли место половое сношение? Да, если исходить из показаний потерпевшей и самого Стрельцова, из заключения гинекологической экспертизы.

Имело ли место половое сношение вопреки желанию потерпевшей? Можно сказать, что да. Об этом свидетельствуют действия потерпевшей: она оказала ему определенное сопротивление, поцарапала лицо, укусила за палец, кричала.

Но здесь надо остановиться подробнее. Мог ли Стрельцов в этой ситуации правильно оценить действия потерпевшей, не принять все это за кокетство и «ломание»? Конечно же, мог. Вспомните, как и сколько времени они провели вместе в тот день, как заходили в комнату, где им приготовила постель хозяйка дачи и куда она же их сама и пригласила.

Немножко отвлекусь и приведу рассказ чемпиона СССР по боксу, участника Мельбурнской Олимпиады Э. Борисова, думаю, читатель поймет, почему:

«Своего тезку Эдика Стрельцова я знал хорошо. В те годы я выступал за общество «Спартак», несколько раз выигрывал первенство Центрального Совета «Спартака» и сборы для нас часто проводились на спартаковской спортивной базе в Тарасовке. Сборы тогда проводились длительное время. Тренировались много, а в свободное время, как правило, ничего не делали. Вот и решило спартаковское руководство открыть прямо на базе для спортсменов танцплощадку недалеко от ворот. Девчонки толпами съезжались на эти танцы. Билеты покупали и танцевали с нами. Особенно пользовались успехом футболисты, когда сборная СССР проводила там свои сборы. К Эдику Стрельцову очередь стояла, чтобы потанцевать с ним. Пользовался он у подмосковных девушек большой популярностью, а девчонки съезжались тогда к нам со всей области и даже из Москвы. Когда возвращались с Мельбурнской Олимпиады и восемь суток ехали поездом Владивосток-Москва, на каждой большой станции нас встречали, угощали, благодарили. Эдик Стрельцов пользовался и здесь наибольшей популярностью».

Еще раз напомню вопрос о том, мог ли Стрельцов правильно оценить действия потерпевшей?

Следующий вопрос. Применил ли Стрельцов к потерпевшей физическое насилие? Да, применил. Он ударил ее рукой по лицу и причинил легкие телесные повреждения. Но за что?

Для квалификации этих действий как изнасилование или покушение на него необходимо, чтобы насилие это предназначалось для подавления сопротивления потерпевшей. Так ли было у Стрельцова? И на следствии, и в суде он последовательно объяснял, что, разозлившись на потерпевшую, нанес ей удар только за то, что она укусила его за палец и поцарапала ему лицо. И только за это. Но никак не для преодоления ее сопротивления.

Неубедительно? Может быть. Но только обратное должен доказывать не Стрельцов, а следствие и суд — Стрельцову, если бы руководствовались они принципом презумпции невиновности. Это по всем законам, и по старым, и по новым. Однако никто ничего не доказывал, оценки показаниям Стрельцова в судебных решениях не дано, а просто записано: «после этого изнасиловал». После «этого» — чего? Если «это» направлено совсем на другое, а обратное не только судом не доказано, но даже не принято во внимание и не оценено.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об изнасилованиях» обращало внимание на то, что при рассмотрении дел этой категории суды должны обязательно устанавливать, являлось ли применение насилия средством к достижению цели по преодолению сопротивления потерпевшей. Только при наличии этого обстоятельства действия виновного могут рассматриваться как изнасилование. В связи с чем судам рекомендовано отличать физическое воздействие на потерпевшую в ходе изнасилования или покушения на него от других преступных посягательств, затрагивающих, например, честь и достоинство потерпевшей, неприкосновенность ее личности, оскорбление и тому подобное.

А теперь еще раз вспомним ситуацию. Вместе были двенадцать часов, проявляя друг к другу обоюдные симпатии, ничто не предвещало какого-либо конфликта. Поведение потерпевшей и всего окружения ввело в заблуждение Стрельцова по поводу ее отношения к нему. Действия потерпевшей Стрельцов расценил как кокетство, естественную стыдливость, а ее сопротивление как мнимое. Плюс ко всему не опровергнутое субъективное мнение о причине и цели нанесенного удара потерпевшей по лицу.

Не забудем и о наличии на даче большого количества людей, внимание которых не было привлечено к комнате, где находились Стрельцов и Марианна. Вот и получается, что с учетом психологической ситуации, поведения участников события, добросовестного заблуждения Стрельцова происходящим, изнасилование не доказано. Это как минимум. Таково мое твердое мнение. И я в нем далеко не одинок. Многие мои коллеги его полностью разделяют. Те же, от кого зависела судьба Стрельцова, получив, видимо, установку «свыше», не отягощали себя многотрудным добыванием доказательств по делу, не терзались в поисках единственно правильного решения. Они на скорую руку «накатали» пару страниц приговора и упекли парня на двенадцать лет в «места не столь отдаленные».

Теперь про потерпевшую. Как бы хотелось футбольным фанатам представить ее с самой плохой стороны!

20-летняя девчонка, чертежница подмосковного НИИ, из простой рабочей семьи. Ее познакомили с кумиром, и не просто с кумиром, а с кумиром № 1 в спорте № 1. Это ведь все равно, что оказаться рядом с кинозвездой или народным героем. У девчонки, конечно же, закружилась голова. От счастья, от мыслей о своем будущем, может быть, с ним, со Стрельцовым.

И вот они в одной комнате. Как вести себя в той ситуации? Кто посоветует? Привлеченный ее обаянием, он проявляет мужское домогательство. Она сопротивляется, кусает его за палец, от неожиданности и боли он бьет ее по лицу. Происходит половой акт. Она возмущается, но не скандалит, не обвиняет его, не уходит, хотя, если бы это произошло против ее воли, уход ее естественен. Они до утра остаются вместе, в одной постели. В объятиях друг друга, после всего случившегося они снова «предаются любви». На этот раз уже добровольно с ее стороны. Необъяснима девичья психология, сложны обстоятельства случившегося. Тем более решать дело нужно было по закону, а не по конъюнктуре, с добром в сердце и мудрым знанием жизни. И, конечно же, с учетом всего того, что обычно принимается во внимание.

Без конца меня спрашивают: а где сейчас потерпевшая? Что с ней? Встречался ли я с ней?

Отвечаю. У меня есть ее адрес и я знаю, где она живет. Но к ней я не ездил и с ней не встречался. Отвечаю сразу на вопрос: почему? А зачем с ней встречаться? Что это даст? Ну, допустим, скажет она через сорок лет, что все было по-другому, по согласию.

Ну и что дает такое признание? Ничего это не дает. Все, что нужно было сказать, она сказала тогда, в 1958 году, и в ходе следствия, и в ходе суда, и на основании тех ее показаний, согласующихся с другими показаниями, доказательствами, признанием обвиняемого выносились и приговор, и кассационное определение. Так что работать нужно только с документами уголовного дела, составленными в 1958 году.

Что же касается отношения потерпевшей к Стрельцову, то она его простила еще 30 мая 1958 года. Правда, прощение это, говоря словами следователя, действительно оказалось как мертвому припарка.

Предвижу и чувствую злобные и недовольные выпады оппонентов в мой адрес:

— Заступаешься за Стрельцова. Заботишься о нем. А если бы дочку твою так?

Ответ у меня готов:

— А если бы сына твоего так? На двенадцать лет, из-за непреднамеренной ошибки двух молодых людей?

Не было учтено и многое другое из того, что обычно принимается во внимание. Так, за два месяца до рассматриваемых событий у Стрельцовых родилась дочь.

Мать его была инвалидом.

Он был кавалером ордена «Знак Почета».

Он являлся Олимпийским чемпионом, был заслуженным мастером спорта СССР.

Но, несмотря на все это, смягчающих обстоятельств в личности Стрельцова ни следствие, ни суд не нашли.

Кстати, о личности. За свою следственно-прокурорскую жизнь я видел достаточное количество характеристик в уголовных делах: хороших, плохих, противоречивых, пригодных для рубрики «Нарочно не придумаешь». Но такого исследования личности, как по делу Стрельцова, я не встречал ни разу: характеристик на Стрельцова в следственном деле нет вообще. Ни одной.

Вдумаемся, восстановим вехи биографии Стрельцова. После седьмого класса — рабочий. С ранней юности — футболист. В заводской команде, в «Торпедо», в сборной страны. Автор многих виртуозных голов, зачастую решавших исход встреч. Кумир болельщиков и любимец команды. И ни о чем этом ни строки в уголовном деле. Ни одной характеристики!

Дело дошло до того, что судья А. Гусев во время досудебной подготовки вызвал мать Стрельцова и попросил ее принести хоть какую-нибудь характеристику в суд. Уж не знаю, почему его мать не пошла на ЗИЛ или в «Торпедо», видимо, предполагала, что это бесперспективная затея. Пошла она к соседям, где они ранее жили, в Перово, и те подписали коллективную характеристику на Стрельцова, утвердили ее у управдома. Вот содержание этой характеристики: «Дана гр. Эдуарду Стрельцову от жильцов дома № 2 по ул. 1-го Мая гор. Перово. Проживая в нашем доме с его основания до выезда на новое место жительства, мы, жильцы, очень близко знали Эдуарда Стрельцова. Он был скромным, вежливым юношей и никогда не было замечаний со стороны жильцов дома. Был очень вежлив со старшими». Далее следует двадцать подписей и печать управдома.

Значит, уже не скажешь: «Ни одной характеристики!» Одна в деле все-таки есть. А на следствии, изучая личность обвиняемого, а этого требует закон, следователи и прокуроры обошлись без характеристик. С задачей изучения личности они справились весьма оригинально. Приобщена справка о взысканиях, наложенных на Стрельцова за последние годы, из которой следует, что Стрельцову объявлено три взыскания за грубую игру в футбол на поле и два взыскания за нарушение спортивного режима — пьянку.

Подшиты в дело три заметки из газеты «Московский автозаводец», фельетон от 2 февраля 1958 года из «Комсомольской правды» (автор С. Нариньяни) «Звездная болезнь», где Стрельцов критикуется за плохое поведение в быту, и подшита еще одна статья из «Комсомольской правды» — «Еще раз о звездной болезни», авторы Н. Фомичев и И. Шатуновский.

В последней статье авторы 22 июня 1958 года, еще до судебного решения, называют Стрельцова «уголовным преступником», «социально опасным элементом» и «лицом, на которое не распространяются советские законы». Это уже прямое нарушение Конституции СССР. Даже той — старой, «сталинской».

Не забыли подшить в дело и справку о заработной плате, чтобы суду было видно, что Стрельцов, попросту говоря, «зажрался». Допросили нескольких человек из числа руководства, которые в страхе за свою репутацию официально, в протоколах с личными подписями, на пяти — восьми листах каждый, рассказали о личности Стрельцова.

Особенно «усердствовали» секретарь парткома завода А. Фатеев, заместитель председателя заводского комитета профсоюза Н. Платов, журналисты газеты «Московский автозаводец» А. Новичков и В. Устинов, врач С. Егоров, начальник команды В. Ястребов, тренер В. Горохов, руководители заводского спорта С. Кулагин и В. Соколов.

Допросы вела лично Э. Миронова. Она выяснила все — от причин разлада в семье до легкого венерического заболевания. И опять-таки — ни одного хорошего слова.

А в это самое время рабочий класс страны собирал подписи и тысячами отправлял их в Москву Н. Хрущеву и Р. Руденко.

Аркадий Иванович Вольский, в то время трудившийся в литейном цехе ЗИЛа, рассказывал, что эти письма на заводе писали по цехам. Свои письма Р. Руденко послали два Героя Социалистического Труда и три депутата Верховного Совета СССР, работавшие тогда на ЗИЛе.

Даже в воинских частях солдаты и офицеры писали письма наверх с просьбой: если нельзя прекратить дело, то хотя бы учесть заслуги Стрельцова. По закону все письма по уголовному делу приобщаются к нему. В деле Стрельцова этих писем нет. Возникает вопрос: где они? И почему не приобщены к делу? Ответ простой: эти письма надо рассматривать как документы, смягчающие ответственность. А именно такие в этом деле не нужны. Ведь задача поставлена: посадить, и надолго! Хоть бы для проформы приобщили к делу копию орденской книжки, свидетельство о рождении дочери, справку об инвалидности матери, копию удостоверения заслуженного мастера спорта СССР, справку о том, что является чемпионом Олимпийских игр. И хотя закон требовал собирать обстоятельства, не только отягчающие, но и смягчающие вину, ничего этого сделано не было.

В этой связи мне вспоминается другое дело. В свое время я писал научную работу по криминологии (наука о преступлениях), которая называлась «Психологический портрет преступника». Для исследования я решил найти такого преступника, который одновременно совершил бы два преступления, причем одно умышленное, а другое неосторожное.

И такого преступника я нашел. Им оказался знаменитый армейский хоккеист, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр (фамилию называть не буду, тем более что он уже ушел из жизни). Так вот, этот хоккеист в 1961 году в районе кинотеатра «Ленинград», недалеко от московского пансионата ЦСКА, на автомашине «Победа» своего отца, будучи в нетрезвом состоянии, нарушил правила дорожного движения. Сбил человека, причинив ему серьезные телесные повреждения, а затем скрылся с места происшествия. Было совершено два преступления: статья 211 УК РСФСР (автопроисшествие) и статья 127 УК РСФСР (оставление в опасности).

Дело расследовал следователь военной прокуратуры Московского гарнизона. Молодой лейтенант. Ему не давали никаких ценных указаний, его не опекали и не лезли помогать. Главный военный прокурор А. Горный дал только одну рекомендацию — расследовать все объективно.

По делу был досконально исследован и доказан факт опьянения водителя, проведена автотехническая экспертиза, установившая нарушения правил дорожного движения, собраны документы, подтверждающие другие неблаговидные поступки хоккеиста. Но было сделано и другое. Были приобщены документы, характеризующие личность подследственного: награды, дипломы, чемпионские ленты и медали, свидетельство о рождении сына (ему было тогда полгода), допрошены не только тренер Анатолий Владимирович Тарасов, но и хоккеисты А. Рагулин, К. Локтев, А. Фирсов, А. Альметов. Была предоставлена возможность возместить потерпевшему материальный ущерб. Официально ему, потерпевшему, была оказана финансовая помощь. При слушании дела в военном трибунале был допущен общественный защитник.

Хоккеист этот получил условную меру наказания. Впоследствии вел себя безукоризненно. Еще несколько раз становился чемпионом мира и Олимпийских игр. Закончив активный спорт, долгое время работал детским тренером в ЦСКА, дослужился до подполковника.

Я, конечно, понимаю, что Стрельцова обвиняли в преступлении более тяжком, чем ДТП этого хоккеиста. Хотя как посмотреть: там пострадавший чуть не лишился жизни, мог остаться инвалидом. Но я хочу подчеркнуть все то же: уголовные дела должны быть расследованы объективно, без всяких уклонов в обвинительную или в оправдательную сторону.

Но вернемся непосредственно к делу Стрельцова.

По УПК того периода адвокаты допускались только на стадии судебного разбирательства. Так что Стрельцов, со своими семью классами образования, в одиночку боролся со следственной группой.

Представляете себе Стрельцова при ознакомлении с делом в конце следствия, когда в экспертном заключении он читает: «Обнаружение агглютиногенов «А» и «В» производилось при помощи реакции абсорбции агглютининов в количественной модификации с изосыворотками «а» серии № 55 и «Ь» серии № 50, разведенными физиологическим раствором хлористого натрия до титра 1:32»?

Не знаю, как для Стрельцова, для меня, юриста с немалым прокурорским стажем, все это непросто. Кстати, судебно-биологическая экспертиза, проведенная в НИИ судебной медицины Минздрава СССР под руководством профессора М. Бронниковой, вызывает массу нареканий.

Итак, следствие вроде бы доказало виновность Стрельцова в изнасиловании. Сам он признает все. Показания потерпевшей и свидетелей в чем-то согласуются между собой. Экспертизы подтверждают выводы следствия. Получено все это, правда, с нарушением законности, но о какой законности может идти речь, если в этом деле о ее соблюдении, законности этой, никто и речи не ведет?

Действия Стрельцова квалифицированы по части 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 года «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование». Санкция статьи от 10 до 15 лет лишения свободы. Как вы полагаете, достаточно? По-моему, более чем. Но это только по-моему или по-нашему. А «товарищи», которые вели дело, посчитали, что этого маловато.

Помните, в «Советской России» Э.А. Миронова сообщает, что Стрельцов за год до этого случая нахулиганил в Пролетарском районе Москвы, а дело на него прекратили? Это-де и породило у него чувство вседозволенности.

Так вот, это, как пел Высоцкий, только присказка, сказка — впереди.

Из прокуратуры Пролетарского района Москвы истребуется прекращенное полгода назад — 21 декабря 1957 года — уголовное дело по хулиганству, отменяется постановление о прекращении его, и этот эпизод теперь уже в качестве дополнения к изнасилованию получает отдельный состав преступления и отдельную квалификацию: статья 74 часть 2 УК РСФСР — злостное хулиганство. Уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы. А чтобы не возникало лишних вопросов, Э.А. Миронова 21 июня 1958 года утверждает свое постановление у заместителя Генерального прокурора СССР А. Камочкина.

Это уже не просто удар ниже пояса, а еще ниже.

Стрельцов объясняет, что в том «хулиганстве» 9 ноября 1957 года он является потерпевшим, что это его ударили по лицу и причинили телесные повреждения. Он погнался за хулиганом, чтобы его задержать. Никого не трогал, а только побеспокоил шумом жильцов в подъезде и в квартире, где искал обидчика. Это же подтвердила свидетельница Г. Чупаленкова и другие лица. Но куда там! Разве их будут слушать, коль скоро появилась возможность добавить срок Стрельцову? Все его просьбы об исключении этого эпизода были отклонены.

Идея о подключении дела о хулиганстве понравилась следователю А. Маркво, и тот уже из отделения милиции истребует и приобщает другие материалы вместе с «корочками» и описью, а также со всеми милицейскими каракулями, к делу. Это еще одно дело о хулиганстве Стрельцова, теперь о мелком, у метро «Динамо», 26 января 1958 года, за что он привлекался к административной ответственности. В постановлении, забыв указать дату, следователь Маркво так и записал: «Приобщить к настоящему делу для характеристики обвиняемого Стрельцова материал по мелкому хулиганству». Этот материал свидетельствовал о том, что нетрезвого Стрельцова не пропускали в метро и он там позволил себе грубость в отношении граждан и работников милиции. За это ему присудили трое суток административного ареста. В этот вечер они нарушили «спортивный режим» на «Динамо» вместе со Славой Метревели. Тот остался «догуливать» с земляками, а Эдик поехал домой.

Таким образом, дело Стрельцова разбухает до критических размеров. Ему уже предъявлено обвинение по двум статьям — статья 74 часть 2 УК РСФСР (злостное хулиганство) и часть 1 Указа 1949 года (изнасилование). Но и этого мало. Ведь установлено, что в ходе изнасилования Стрельцов побил потерпевшую и причинил ей легкие телесные повреждения.

По теории уголовного права легкие телесные повреждения, причиненные в ходе изнасилования, отдельной квалификации не требуют. Все это включается в состав преступления по изнасилованию. Это знает каждый студент юридического института. Так нет же, и здесь есть возможность добавить количество статей УК.

Чем больше, тем лучше для следствия, тем громче можно рапортовать начальству о выполненном задании. Так появляется в обвинении Стрельцова еще одна статья: 143 часть 1 УК РСФСР — причинение легких телесных повреждений. Квалификация неправильная. Однако реагирования от надзирающих прокуроров не следует. Причины? Не хочу утомлять читателя. Все те же.

Под конец следствия в прокуратуру Мытищинского района следователю Муретову (помните, он начинал это дело?) пришло письмо из подмосковной Мамонтовки, в котором завуч детского дома Е. Новоспасская приглашает следователя на юбилей детского дома. Письмо как письмо, по существу, личного характера. Но в тексте письма автор сообщает, что возмущена преступлением Стрельцова и далее пишет, что по ее, Новоспасской, мнению: «Стрельцов — это наглый откормленный садист, уверенный в том, что положение, которое он занял в спортивном мире, его спасет или облегчит наказание».

И делает вывод: «Стрельцов — ни кто иной, как сексуальный выродок».

Кто хоть раз был в отделе писем любой более или менее популярной газеты или просто в нормальной организации, тот знает, как поступают с такого рода подметными письмами. Ан нет. Письмо «с мнением народа» следователь Муретов срочно отправил в прокуратуру области. И там эту находку достойно оценили — приобщили к делу (лист дела 251). И в этом, конечно, нарушения закона нет. Но задайтесь вопросом — почему сотни других писем от людей не менее уважаемых, чем этот педагог, остались за пределами дела? Да просто они следствию были не интересны и осложняли бы задачу, так как свидетельствовали за Стрельцова, в его защиту. Нормальными людьми владело понятное желание облегчить судьбу своего кумира. А следствие и суд их мнение и желание не устраивали.

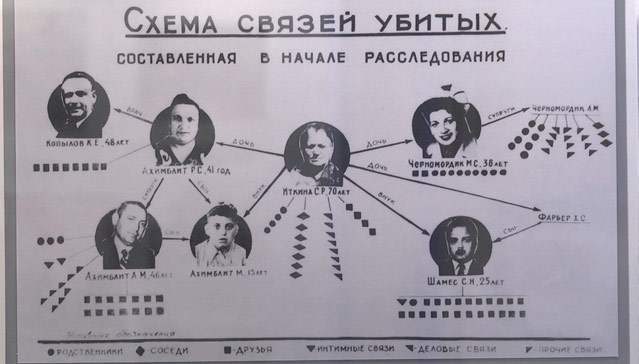

Стрельцов сидел под стражей в Бутырке. Вернулась с чемпионата мира из Швеции сборная СССР. Выступила, естественно, неудачно. Во многом из-за отсутствия трех ведущих футболистов. Ну, со Стрельцовым понятно. Но почему не играли Татушин и Огоньков? Ведь они были только свидетелями по делу. Их вывели из состава сборной и дисквалифицировали еще 27 мая 1958 года, и после этого они так и не восстановились. От большого спорта их отлучили. Татушин утратил свои скоростные качества. У Огонькова обострилась болезнь почек. В сборной они больше не играли, были на тренерской работе. Оба рано ушли из жизни.

Из футболистов на допросы никого не вызывали, ограничились руководством, которое дало нужные следствию показания.

5 июля 1958 года следователь А. Маркво подписал обвинительное заключение. 7 июля 1958 года прокурор области П. Маркво направил его в суд.

Здесь хотелось бы сослаться на статью 17 Положения о прокурорском надзоре в СССР (1955 года), в пункте втором которого говорилось, что «прокурор обязан строго следить за тем, чтобы ни один гражданин не подвергался незаконному и необоснованному привлечению к уголовной ответственности или иному ограничению в правах». По делу Стрельцова это касается всех прокуроров, причастных к нему, это при их попустительстве так расследовалось дело.

Я не ставил перед собой задачу задним числом выгородить, обелить Э. Стрельцова. Если он виновен, то должен был отвечать. Но если виновен! И отвечать по закону и по справедливости, а не быть той пешкой, которой власть решила пожертвовать в назидание другим. А служебный долг тех прокуроров, честь мундира должны были стать гарантией того, чтобы дело расследовалось объективно. В УПК было записано, что задачами советского уголовного судопроизводства является быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона, с тем чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. Именно такой подход хотелось найти в работе по этому делу следователей, прокуроров и судей. Но, увы…

Теперь о суде. Вспомните, как описывала его Э.А. Миронова в «Советской России»: «…Многие футболисты в то давнее время присутствовали на суде и собственными ушами слышали и видели…» Дело в том, что не было в суде никаких футболистов и ничего они там не слышали и не видели. Суд проходил при закрытых дверях.

По закону дело должно было быть направлено по подсудности в районный народный суд. Прокурор П. Маркво направил его в областной, а тот оставил его у себя для слушания в первой инстанции. Все бы ничего, это допускалось как исключение, но, по УПК РСФСР того периода, судебная процедура в областных судах была несколько иной, чем в районных, при этом она существенно ухудшала положение подсудимого.

В частности, в областном суде можно было не исследовать документы, заключения экспертиз, протоколы осмотров и экспериментов, но ссылаться в приговоре на них при этом разрешалось.

Если подсудимый признал свою вину, дал соответствующие показания, областной суд мог вообще дальнейшее судебное следствие не производить. Более того, мог отказаться и от выслушивания судебных прений сторон. Представляете картину: привезли в областной суд подсудимого, тот все рассказал честно, и суд сразу же удаляется для вынесения приговора? Вот, наверное, когда родилась поговорка: «Суду все ясно».

Статья 32 Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик (1938 года) определяла, что областному суду подсудны дела:

1. О контрреволюционных преступлениях.

2. Об особо опасных преступлениях в области государственного управления.

3. О хищениях социалистической собственности.

4. Об особо важных должностных и хозяйственных преступлениях.

Вот в какую компанию попал наш Стрельцов. К врагам народа(!), для которых приговоры умещались на двух-трех страницах и для которых было установлено это особое судопроизводство в областных судах — без судебного следствия, без исследования документов и иных доказательств и даже баз судебных прений.