Не знаю - одна ли я удивляюсь этому факту...Пошто Г.Е. Чуркину привезли в Ивдель чтоб присутствовать на вскрытиях? Не других и более профессиональных судмедэкспертов. Чтоб Возрожденному Б.А. было полегче. А ту, которая уже к тому времени выполнила экспертизу палатки Дятлова...

Генриетта Елисеевна Чуркина и сама про это вспоминала, и документы упоминают про неё в УД и сын её от второго брака- не опровергает

http://web.archive.org/web/202502221407 … ney_13.htm

Свидетельствует Генриетта Елисеевна Макушкина. Сорок лет назад у нее была другая фамилия — Чуркина, и это она делала экспертизу дятловской палатки. Вот что она рассказывает сегодня: «Определить, изнутри или снаружи была разрезана палатка, большого труда не представляло. Однако наряду с этим мы могли с точностью до одного дня назвать и дату разреза. А также — толщину клинка-ножа. Но от нас эти параметры не потребовали. Задача была поставлена конкретно и только одна: сказать, изнутри разрезы или снаружи. И все. Что мы и сделали...

Присутствовала я и при медэкспертизе трупов, которую проводил Борис Возрожденный. Хорошо помню, когда сняли с них одежду и развесили на веревках, мы сразу обратили внимание, что она имеет какой-то странный светло-фиолетовый оттенок, хотя и была самых разных цветов. Я спросила Бориса: «Тебе не кажется, что одежда чем-то обработана?» Он согласился.

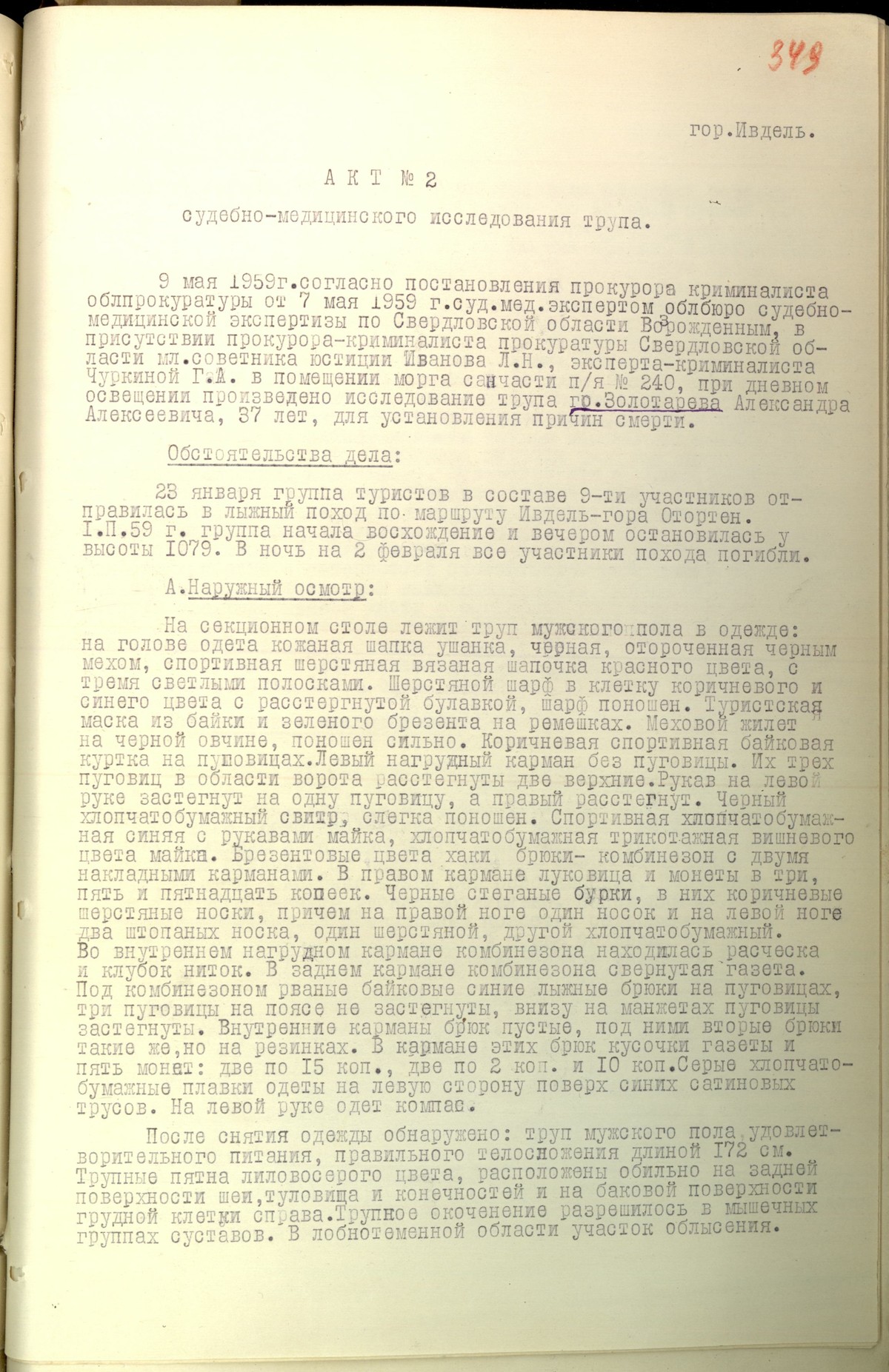

Лист 349

гор. Ивдель

АКТ № 2 судебно-медицинского исследования трупа.

9 мая 1959 г. Согласно постановления прокурора криминалиста Свердловской облпрокуратуры от 7 мая 1959 г. суд.мед.экспертом облбюро судебно-медицинской экспертизы по Свердловской области Возрожденным,

в присутствии прокурора-криминалиста Свердловской облпрокуратуры мл. советника юстиции Иванова Л.Н., эксперта-криминалиста Чуркиной Г.А., в помещении морга санчасти п/я № 240, при дневном освещении произведено

исследование трупа гр.Золотарева Александра Алексеевича, 37 лет, для установления причины смерти.

https://dyatlovpass.com/resources/340/g … es-345.jpg

https://dyatlovpass.com/resources/340/g … es-352.jpg

https://dyatlovpass.com/resources/340/g … es-355.jpg

https://samlib.ru/p/piskarewa_m_l/makushkin.shtml

И.М.: По факту изменения цвета... Я помню, что речь шла только о кожных покровах трупов. Мама говорила, что по цвету кожа была ближе к оранжевому ("апельсиновому"). Про фиолетовый оттенок вещей я не припомню. Это ведь только последнее время такое внимание этой теме, а тогда... это был один из эпизодов экспертной работы и не более. Вот если б сейчас пораспрашивать маму! Она и на месте происшествия была, и присутствовала при исследовании трупов. Можно сказать, почти весь материал по делу прошел через её руки.

...

То, что в Акте экспертизы нет подписи эксперта Чуркиной - это верно. Мама ведь не проводила экспертизу, а лишь присутствовала при исследовании.Такая практика распространена. Я сам, будучи экспертом, часто присутствовал при суд-медэкспертизах. Например, мне, как эксперту-криминалисту, представлена одежда с огнестрельными повреждениями и оружие, а труп, естественно, исследуется в бюро СМЭ. И наоборот, судебные медики присутствуют при исследовании одежды с трупа или оружия в кримлаборатории. Когда случаются смежные экспертизы по одному делу, эксперты общаются, присутствуют при исследованиях, но сами не проводят экспертизу, поэтому их подписей быть не может.

...

У экспертов Минюста нет оперативной работы, нет дежурств, нет выездов на места происшествия. Эти эксперты стационарны. Крайне редко и в исключительных единичных случаях эти эксперты привлекаются к выезду на осмотр и иным оперативным мероприятиям.В ЭКЦ МВД - там совершенно другая специфика. Они и созданы для оперативных действий. Приехали с выезда (осмотра МП, ДТП, обыска и пр) и обрабатывают собранные материалы, проявляют и печатают фото, составляют фотороботы и пр.

...

У мамы проблемы со здоровьем были, так она в рассуждениях о возможных причинах упоминала о данном случае из экспертной практики. Может быть, думала, или радиации хватанула, или действие каких-либо токсичных веществ. Никто ведь никого не проверял после поездки туда. Ни анализов, ни теста на радиационное загрязнение... Ничего!

...

М.П.: Разрешите, пожалуйста, еще раз Вас потревожить, вот по какому поводу. Прочитала новое интервью журналиста А.Гущина, он говорит такие слова:

"Анатолий Гущин: В конце девяностых мне довелось неоднократно общаться с очень важным свидетелем тех событий - Генриеттой Елисеевной Макушкиной (в 1959 году у нее была другая фамилия - Чуркина). Это она делала экспертизу дятловской палатки, которую, как считается, туристы изрезали ножом, когда в панике, до смерти испугавшись чего-то или кого-то, убегали из нее полуголые вниз по склону горы Отортен, где потом все и погибли....

Генриетта Елисеевна была уверена, что палатку разрезали не обычным ножом, а особым, однозначно относящимся к холодному оружию, но, с другой стороны, она прекрасно понимала, что эта правда противопоказана и даже может быть опасна. Поэтому зафиксировала в экспертизе ровно то, что от нее требовали."

Игорь Олегович, может быть, Вы знаете, что говорила Ваша мама по поводу клинка? Какие у нее были предположения?

Как вижу из материалов дела, ножи на экспертизу не посылались, эксперту не с чем было сравнивать, каким именно ножом дятловцев была порезана палатка и была ли она порезана именно их ножами.

Но возможно в кругу семьи Ваша мама могла высказать свои сомнения по поводу клинка, какой он был?И.М.: Майя, неловко мне слушать по Ваши извинения на счет моего беспокойства. Я рад общению с Вами, рад тому, что хоть чем-то малым могу внести ясность в некоторые спорные вопросы.

По поводу клинка. Никаких разговоров на этот счет не было. Думаю, что если бы была такая тема, то уж обсудилась бы неоднократно. В доме всегда было достаточно ножей, в том числе и весьма интересных экземпляров. Как правило, у экспертов бывает некоторое количество подобного "хлама".

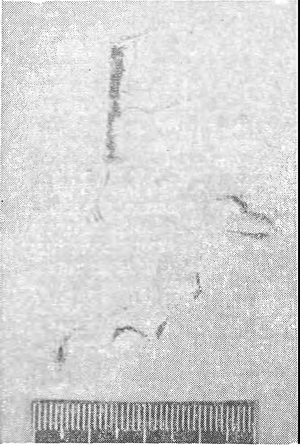

На палатке были резанные повреждения, а не колото-резанные. По резанным повреждениям не представляется возможным определить даже форму клинка. Лишь наличие режущей кромки - лезвия. Нельзя даже сказать обоюдоострый был клинок (кинжал, имеющий 2 режущих лезвия), или это был нож. А уж по поводу холодного оружия - это, на мой взгляд, надуманное придание особой значимости. Холодное оружие - это лишь присутствие у орудия определенных свойств, которые, в основном, являются характерными для причинения телесных повреждений. В классическом понимании ХО (холодное оружие) не должно иметь хозяйственно-бытового и производственного назначения. Весьма спорный вопрос. Есть ножи специальные, например, медицинские или используемые для забоя скота и разделки тушь. Несмотря на особые условия применения, ХО такие ножи никогда являться не будут. Да и невозможно по резанному повреждению ткани определить тип ножа.

В УД есть такой документ и в нем - такая информационная часть про следы ровных резов на одежде и посмертное срезание одежды с тел Кривонищенко и Дорошенко.

УТВЕРЖДАЮ:

ПРОКУРОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ III КЛАССА

(Н. КЛИНОВ)

28 мая 1959 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

28 мая 1959 г. гор. Свердловск

Прокурор криминалист Свердловской облпрокуратуры младший советник

юстиции Иванов, рассмотрев уголовное дело, возбужденное по случаю

гибели 9 туристов в Ивдельском районе Свердловской области,

установил:

...

4 мая 1959 г. в 75 метрах от костра, по направлению к долине четвертого притока Лозьвы, т.е. перпендикулярно к пути движения туристов от палатки, под слоем снега в 4-4,5 метрах, обнаружены трупы Дубининой, Золотарева, Тибо-Бриньоль и Колеватова. На трупах, а так же и нескольких метрах от них обнаружена одежда Кривонищенко и Дорошенко - брюки, свитры. Вся одежда имеет следы ровных разрезов, т.к. снималась уже с трупов Дорошенко и Кривонищенко.

Погибшие Тибо-Бриньоль и Золотарев обнаружены хорошо одетыми, хуже одета Дубинина - ее куртка из искусственного меха и шапочка оказались на Золотареве, разутая нога Дубининой завернута в шерстяные брюки Кривонищенко. Около трупов обнаружен нож Кривонищенко, которым срезались у костра молодые пихты. На руке Тибо обнаружены двое часов – одни из них показывают 8 часов I4 минут, вторые - 8 часов 39 минут.

Г.Е. Чуркиной никаких заделий на этих тудоднях Возрожденного Б.А. не было - кроме выяснить про разрезы и в какое время они производились.

На 1959 год - инструкций я не нашла, но есть на 1965 год - и скорее всего они мало чем отличались.

https://www.forens-med.ru/book.php?id=199

Кустанович, С.Д. Исследование повреждений одежды в судебно-медицинской практике : практическое руководство / С.Д. Кустанович. — М.:«Медицина», 1965.

Разумеется нужно помнить - что исследованием вещественных доказательств по ту пору как и сейчас - могли каждый в своей предметной области заниматься и в СОБ СМЭ и в Свердловской НИКЛ.