Неоконченная история золотого чемодана

СТАТЬИ ЖУРНАЛА «ВОКРУГ СВЕТА»

29 января 2007

2

«Как-то в одной из газет я прочитала статью о ценных реликвиях Керченского музея, пропавших во время войны. Интересно было бы узнать, продолжается ли их поиск, принес ли он за прошедшее время что-либо новое?..»

Е. Соколовская, г. Киев

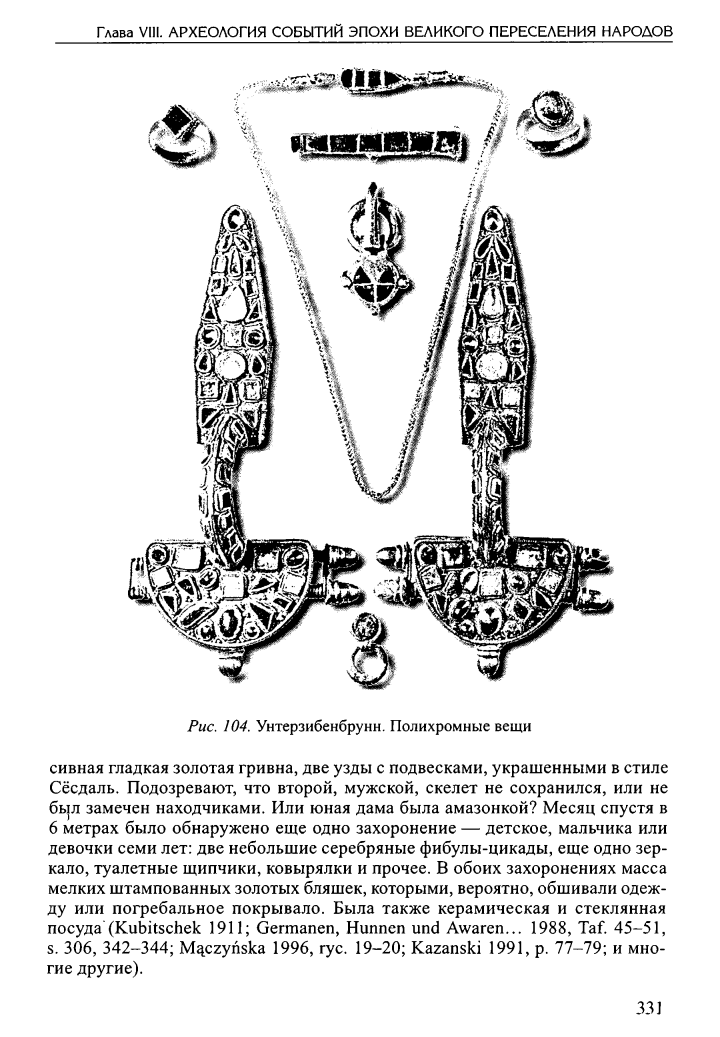

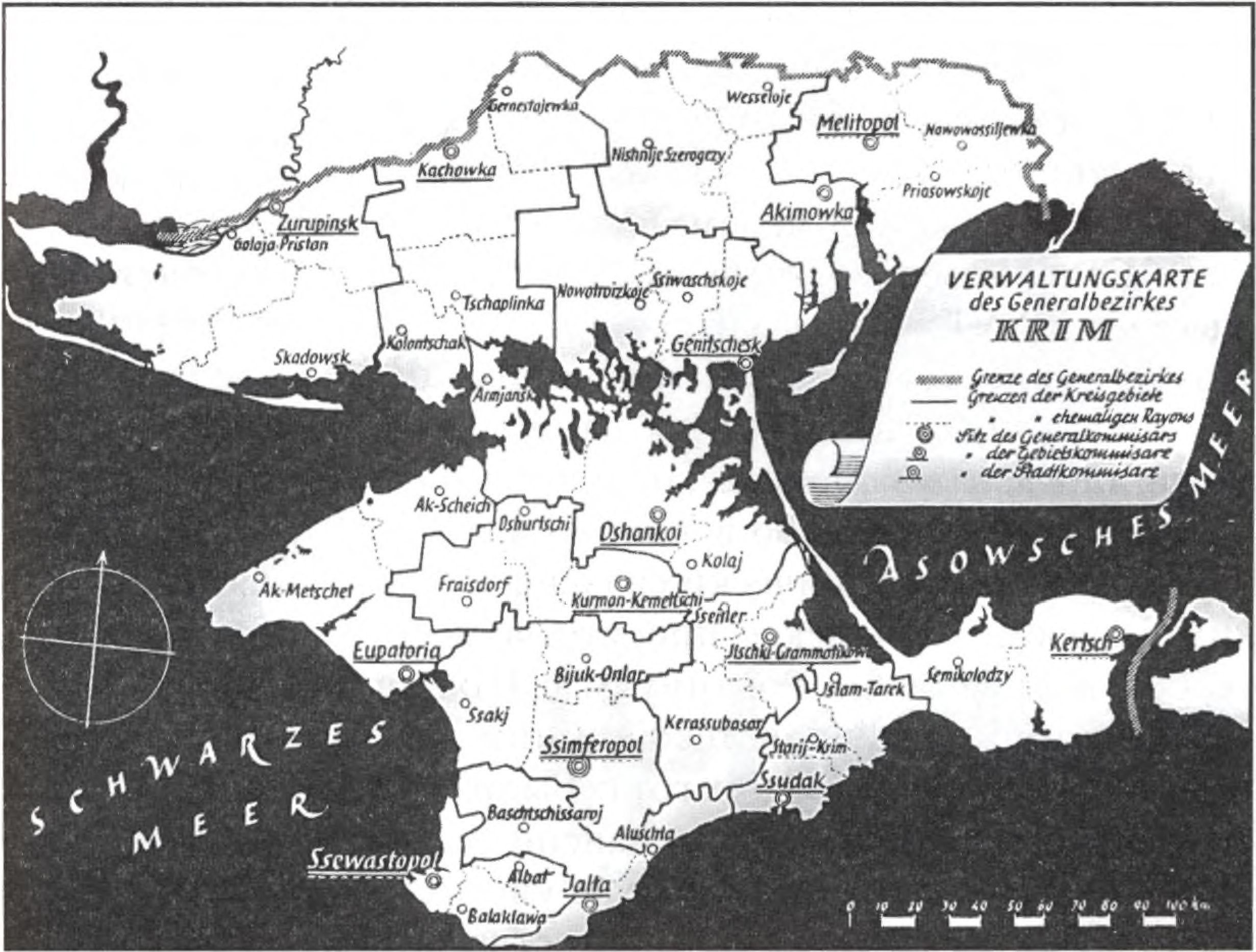

В январе 1926 года крестьянин деревни Марфовки С. Нешев на гребне Асандрова вала, где он добывал строительный камень, наткнулся на богатое готское захоронение и передал Керченскому историко-археологическому музею найденные там вещи: золотую диадему, украшенную сердоликами и зернами граната, большую золотую пряжку, наушные подвески, тонкие, овальной формы золотые пряжки. Такого обилия превосходных, высокого художественного качества готских памятников, датированных III—V веками нашей эры, здесь не находили. Сенсационная находка явилась как бы нежданным подарком к столетнему юбилею музея...

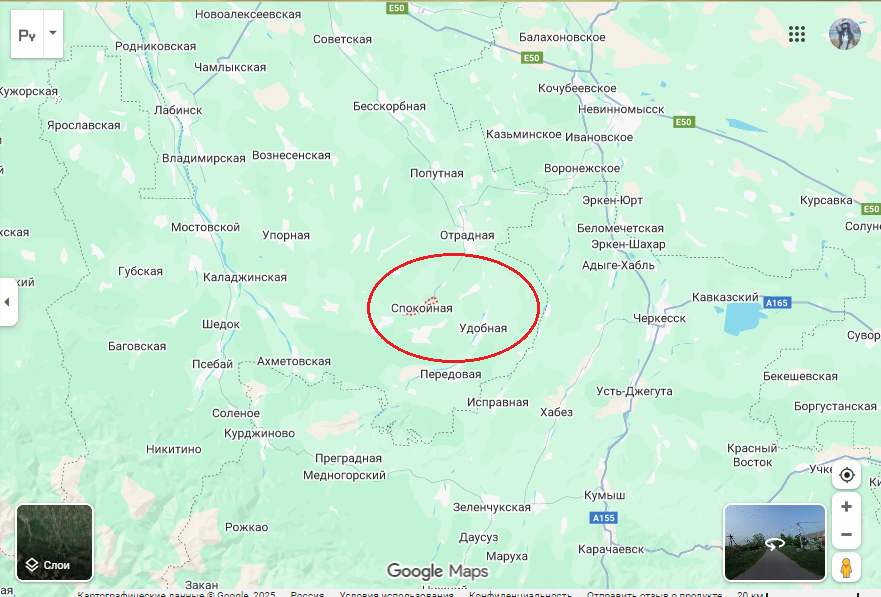

А спустя двадцать лет, летом 1946 года, в сотнях километров от Керчи, у станицы Спокойная, на юго-востоке Краснодарского края, мальчишки нашли в лесу древнюю золотую пряжку овальной формы и отнесли ее в милицию. Драгоценность позже сдали в местное отделение Госбанка, но, к сожалению, установить сегодня дальнейшую ее судьбу невозможно.

Какая, скажете, связь между этими столь разновременными и отдаленными друг от друга событиями? Дело в том, что золотая пряжка, случайно обнаруженная в лесу, была, по всей видимости, из того же знаменитого Марфовского клада! Почему я говорю «по всей видимости», станет ясно из дальнейшего повествования...

Но если это так, то как готская реликвия оказалась так далеко от места своего нахождения? Как она туда попала? Это сложная, запутанная история, которой я занимаюсь вот уже несколько лет...

Приехав однажды в Керчь, я не мог не побывать в историко-археологическом музее. Там и услышал об исчезновении в годы войны многих музейных сокровищ. Но рассказывали об этом в общей, почти легендарной форме... И вдруг — надо же случиться такому удачному стечению обстоятельств! — как раз во время моего пребывания в Керчи в музей поступили ранее неизвестные документы как о вывозе в тыл части его экспонатов, так и о разграблении оставшихся фашистскими оккупантами. Мне дали возможность с документами познакомиться. С этих бумаг, из которых я впервые узнал о «золотом чемодане», и начался длительный поиск.

...Итак, «золотой чемодан». Появился он в сентябре 1941 года, когда немецкие танки уже пробивались в Крым. Тогда директор музея (с 1921 года), видный археолог Юлий Юльевич Марти принес из дома большой фанерный чемодан, обитый черным дерматином. И туда в пятнадцати коробках уложили самое ценное, а точнее — бесценное, хранившееся в «спецфонде» и входившее в золотой запас страны. В опись чемодан занесли как «место № 15». Всего же к эвакуации было подготовлено девятнадцать ящиков — в них были упакованы наиболее значительные экспонаты, архив музея, материалы раскопок и важнейших научных исследований (с 1833 по 1941 год). К чемодану отнеслись по-особому: его укладывали не только в присутствии директора и главного хранителя, но представителей городского комитета партии и горисполкома. Закрыли на замки, обвязали ремнями и запечатали сургучной печатью Керченского горкома ВКП(б).

Что находилось в чемодане? Прежде всего предметы Марфовского клада. Затем семьдесят серебряных понтийских и боспорских монет митридатовского времени, то есть II—I веков до нашей эры, из очень интересного, по мнению ученых, почти неизученного Тиритакского клада, обнаруженного при раскопках в конце 1935 года. Далее — золотые бляшки с изображением скифов, пьющих вино из рога; бляшки, обнаруженные на горе Митридат во время рытья котлована: одна — с изображением юноши, сдерживающего коня, другая — с изображением сфинкса; коллекция пряжек средневековья из семнадцати штук; всевозможные браслеты, серьги, кольца, перстни, подвески с изображением грифона, сфинксов, льва, медальоны с изображением Афродиты и Эрота, маски, золотые бусы, пояса из серебряных пластин, золотые иглы и лепестки. Наконец, пантикапейские монеты червонного золота, золотые боспорские монеты греческого и римского времени, генуэзские, византийские, турецкие, русские монеты, медали, древняя иконка и многое другое.

Предметы в количестве семисот девятнадцати штук — из золота и серебра. Все — неповторимые памятники мировой культуры. Справедливо чемодан именовался «золотым»!

26 сентября Юлий Юльевич Марти и инструктор горкома партии (по другим сведениям, сотрудник горисполкома) Ф. Т. Иваненкова покинули Керчь и отправились с музейными ящиками в тыл. Поездка была крайне тяжелой. Вначале на катере через беспокойный Керченский пролив. В Тамани ящики погрузили на армейские машины. Дорога проходила по открытой степной местности, хорошо просматривающейся с самолетов. При налетах выскакивали из грузовиков и прятались где придется. Марти и Иваненкова попадали в укрытие позже всех, когда кругом рвались бомбы: приходилось тащить с собой тяжелый и неудобный чемодан. Он всегда был с ними — ведь «место № 15» они обязаны были сберечь при любых, даже самых чрезвычайных обстоятельствах.

Добрались до Краснодара. Ящики разместили в местном музее. Что случилось с ними после? Конечно, меня интересовала прежде всего судьба «золотого чемодана». В Краснодаре, где я пытался разобраться в этом, мне лишь говорили, и то со ссылкой на смутные и разноречивые слухи, что фашисты, оккупировавшие город, усиленно разыскивали какие-то крымские сокровища. Снаряжена была специальная зондеркоманда, в которую входили прибывшие из Берлина археологи. Но гитлеровцы, опять-таки по слухам, ничего не нашли, ибо эти «несметные богатства» успели отправить из Краснодара. Куда? Кажется, в Армавир. Не исключено, что в какой-нибудь другой город...

Безуспешность поездки в Краснодар, на которую я возлагал большие надежды, огорчала. Но почему безуспешность? Уже то, что я прослышал о какой-то зондеркоманде с берлинскими археологами (?), отыскивающими крымские сокровища (а не «золотой ли чемодан»?),— сведения, явно достойные внимания. Они могли пригодиться и, как выяснилось позже, пригодились!

Вернулся в Москву. Засел в архивы. Быть того не может, чтобы об эвакуации такого крупного музея не осталось никаких документальных свидетельств... И мне повезло! В Государственном архиве РСФСР попалось вначале упоминание о том, что керченские экспонаты действительно были перевезены в Армавир. А затем и то, что «золотой чемодан» доставила в Армавир Иваненкова. Одна Иваненкова. Марти же, человек пожилой и больной, не перенес тягот беспокойного пути и надолго слег в краснодарскую больницу.

Должен с огорчением признаться, что усилия что-либо выяснить об Иваненковой оказались тщетными. Так, первый секретарь Керченского горкома партии в 1941 году Наум Абрамович Сирота, к которому я обратился, ответил, что не помнит у себя такого инструктора, оговорив, правда, «лет-то уж сколько прошло!». Списки довоенных сотрудников горисполкома не сохранились. И в партийном архиве Крымского обкома КПУ меня также ничем не порадовали. А ведь Иваненкова столько бы рассказала о приключениях «золотого чемодана»...

Возможно, эти строки прочтут люди, знающие или знавшие ее. Откликнитесь тогда!

Ценности Иваненкова сдала в Армавирский горисполком, о чем в феврале 1942 года доложили в Наркомпрос руководители Краснодарского крайоно Пашкова и Маркова.

Участь же остальных восемнадцати ящиков с керченскими экспонатами сложилась трагически. Когда Армавир стала бомбить фашистская авиация, фугаска попала в здание, где они находились, и все погибло под руинами, в огне пожара.

Уцелел лишь «золотой чемодан». О дальнейших его превратностях, согласно скудным архивным крупицам, могли бы знать в Армавире первый секретарь горкома партии Л. М. Кривенко и председатель горисполкома В. П. Малых. Они же руководили и партизанским движением в районе во время фашистского нашествия. Посылаю запрос в Армавир. И получаю (какой уже раз!) неутешительную справку: Кривенко и Малых давно умерли, и никаких официальных документов о «золотом чемодане» не имеется. Похоже, что следы керченских сокровищ безнадежно терялись...

Что предпринять? После небольшой публикации в газете «Советская культура» с просьбой отозваться людей, знающих что-либо о «золотом чемодане», мне удалось продвинуться в своем поиске. История пропавшего керченского золота привлекла внимание местных газет, краснодарских краеведов, историков, журналистов. Откликов пришло немало. Но по большей части то, что сообщали люди, было основано на слухах, легендах и устных преданиях.

Однажды среди этой почты попалось мне то единственное, долгожеланное и тем не менее нежданное письмо, о котором мечтаешь и в которое подчас не веришь. Письмо от человека, в биографию которого «золотой чемодан» вошел событием драматическим и, пожалуй, самым достопамятным. Письмо прислала из Армавира Анна Моисеевна Авдейкина, которая в 1941—1942 годах работала в Армавирском горисполкоме. Именно она приняла от Иваненковой ее секретный груз.

Незамедлительно пишу ей. Получаю обстоятельный ответ, еще и еще... Вскоре приезжаю в Армавир, встречаюсь с Авдейкиной в ее крохотном домике.

— «Золотой чемодан» привезли незнакомая мне женщина и, насколько я помню, немолодой мужчина,— рассказывает Авдейкина.— Вот фамилию его забыла. Но не наш он, не армавирский. Председатель горисполкома Василий Петрович Малых распорядился сверить содержимое чемодана с представленной описью. Открывали его в присутствии специальной комиссии, в которую включили и меня. Все сошлось в точности.

Чемодан закрыли на замки, поставили сургучную печать. На этот раз Армавирского горисполкома. Отнесли в мою комнату на четвертом этаже Дома Советов. В ней хранились особо важные документы, и вход посторонним был воспрещен. О существовании «золотого чемодана» знал лишь узкий круг ответственных работников.

К несчастью моему, летом 1942 года я серьезно заболела — сыпной тиф и воспаление легких. Долго лежала в беспамятстве, затем стала понемногу приходить в себя. Что происходило вне моей комнаты, представляла смутно. Но третьего августа обеспокоенная мама сказала мне, что немцы совсем близко и, похоже, город эвакуировался. Поднялась я, слабая-слабая. Вышла на улицу и поразилась непривычной, зловещей безлюдности. Шатаясь, побрела в горисполком. В Доме Советов — двери настежь, пусто, никого! Поняла, что горисполком эвакуировался. С трудом вскарабкалась на четвертый этаж. Больше по привычке, чем с какой-то определенной целью, заглянула в свою комнату. И сразу увидела этот черный чемодан! Глазам своим не поверила! Но это был он.

Как же его оставили?! Очевидно, тот, кто собирал здесь бумаги и вещи, подлежащие вывозу, в спешке и суматохе просто не обратил внимания на обшарпанный и неприглядный чемодан. Ведь, повторяю, о его содержимом знали лишь два-три человека...

Что же делать? Одной мне чемодан не унести. Позвать кого-нибудь на помощь? Кого? Постороннему человеку не доверишься. Но не отдавать же врагу народное достояние!

Бегу домой. Зову племянника Шурика. Тогда ему, болезненному подростку, и четырнадцати-то не было. Тороплю: «Скорее, Шурик, скорее!» Только взобрались на четвертый этаж Дома Советов, как страшный взрыв потряс здание. Упали мы на пол. Посыпались на нас стекла, штукатурка. Но живы остались, невредимы. Повезло нам — бомба угодила в соседний дом. Вытаскиваем чемодан на улицу. Несем вдвоем, отдыхаем через пятнадцать-двадцать шагов. Ведь сама себя еле несешь! Во мне тогда оставалось килограммов сорок, да и росту я небольшого — метр пятьдесят три сантиметра. А в этом чемодане, наверное, все восемьдесят килограммов было!

Миновали квартала три. Затем прибежала моя сестра Полина, помогла нам. Наконец-то наш дом на улице Лермонтова, тот самый, в котором мы с вами сейчас беседуем. Тяжкую свою поклажу оставляем во дворе, и я иду искать сборный пункт. Он, как помню, назначался еще до моей болезни — возле мясокомбината. Пробираюсь по улицам, сама думаю: а вдруг его перенесли или, того хуже, все уже покинули город... Но сборный пункт находился на условленном месте, и, к моей радости, вижу там Малых. Выпаливаю ему про чемодан, прошу машину. Он обещает. Почти без сил бреду обратно. Сидим ждем. Машины нет. Снова оказываюсь на сборном пункте. Мне говорят, что к нам была послана легковая машина, значит, она не дошла...

Собственно, удивляться нечему — город нещадно бомбят. Земля дрожит, все кругом погрузилось в какой-то пыльный сумрак — солнца не видно. Вспоминаю, что минут двадцать назад меня чуть не срезал осколок. Со свистом пролетел перед лицом и врезался в землю у ног. Приходит запоздалый ужас...

Малых где-то достает грузовик. Втаскиваем чемодан в кузов. Василий Петрович приказывает шоферу гнать в станицу Спокойная. Другие дороги из города перерезаны фашистами. И этот путь, быть может, в руках гитлеровцев, но есть шанс прорваться. А мне Малых велит, если мы доберемся до станицы, сдать чемодан в отделение Госбанка. Пытаюсь проситься в партизанский отряд, но Василий Петрович отказывает: «Самое главное — спасти ценности!» — внушает он.

По дороге нас обстреляли, спустили шины. До станицы кое-как добрались на скатах. Чемодан я сдала директору местного отделения Госбанка.

Что было дальше? Пристроилась я к беженцам. Нас задержали немецкие автоматчики и для выяснения личности отвели на какую-то поляну. На нее согнали несколько сот человек. Там я прежде всего избавилась от акта сдачи «золотого чемодана», разорвала его и клочки зарыла в землю. Думаю: немцы все равно задержат меня, когда увидят по документам, что я работаю в горисполкоме. Не стала испытывать судьбу и ночью с несколькими сотрудниками советских учреждений бежала из лагеря... Перешла линию фронта.

...4 февраля 1943 года, через несколько дней после освобождения Армавира советскими войсками, Анна Авдейкина возвратилась домой. Родные не сразу признали ее в худой, желтой, изможденной женщине с седыми волосами, разбитыми в кровь ногами, в рваном, заношенном платье. Из новостей, которые ей выложили, главная относилась к... «золотому чемодану».

Как только немцы заняли Армавир, за Авдейкиной пришли гестаповцы. Обыскали дом, даже стог сена во дворе истыкали штыками. Допытывались, когда и на чем она уехала из города, кто ее сопровождал. Особенно — что взяла с собой. Требовали сказать, где она укрыла черный чемодан, который унесла из горисполкома. Быстро фашисты прознали о нем! Вероятно, кто-то из предателей видел Авдейкину... В гестапо поняли, о каком чемодане им донесли. Ведь именно за ним от самой Керчи гналась специальная зондеркоманда. И, как мы увидим позже, до Спокойной она тоже добралась...

Итак, станица Спокойная (сейчас она входит в Отрадненский район) — последнее известное нам место пребывания керченских сокровищ. Здесь, а также в Отрадной, встретился я с энтузиастами поиска «золотого чемодана» — краеведом Михаилом Николаевичем Ложкиным, с которым завязалась оживленная и весьма полезная переписка, и с сотрудником районной газеты «Сельская жизнь» Станиславом Кирилловичем Филипповым. Встретился с заведующим комнатой Славы в Спокойненском Доме культуры и председателем совета ветеранов Иваном Денисовичем Ермаченко, с некоторыми бывшими партизанами, просмотрел архив партизанского движения в районном музее...

И конечно, показали мне одноэтажный, барачного типа дом, в котором в 1942 году размещалось спокойненское отделение Госбанка. Сюда Авдейкина привезла «золотой чемодан», и отсюда он...

— 6 августа директор нашего Госбанка Яков Маркович Лобода погрузил банковские ценности и этот чемодан на бричку,— сообщает бывший бухгалтер Госбанка Екатерина Васильевна Васильченко.— И попытался было эвакуировать их в тыл...

Однако вскоре, по ее словам, был остановлен немцами. И загляни фашисты в бричку — печальная и на этот раз окончательная участь древнего золота была бы предопределена! Но, к счастью, проверять, что вез испуганный и усталый мужик, они не стали, а направили беженцев, и Лободу в том числе, обратно в Спокойную. В станицу Лобода не вернулся, а свернул в лес и доставил банковское имущество в Спокойненский партизанский отряд. Там и остался сам рядовым бойцом.

В начале декабря 1942 года отряд попал в крайне тяжелое положение. Его продовольственные базы были разгромлены, кончались боеприпасы. Бойцы голодали, страдали от болезней и внезапно наступивших морозов. Отряд окружили каратели, и он понес большие потери. Поэтому его командование решило пробираться из окружения небольшими группами, частью рассеяться по родным селениям, чтобы продолжить подпольную борьбу с оккупантами.

Снаряжение, лишнее оружие, документы, ценности закопали в разных местах. О каждом таком тайнике знали лишь два-три человека. Кто прятал «золотой чемодан»? Неизвестно. Быть может, среди них был и Яков Маркович Лобода. Вероятнее всего, эти люди погибли, как погиб и Лобода. При выходе из окружения он и несколько его товарищей были схвачены гитлеровцами. 14 декабря их расстреляли.

В тюрьме Якова Марковича избивали, допытывались о каких-то ценностях. Не тайну ли «золотого чемодана» пытались выведать фашисты? Ничего от него не добились. И то, что он скрыл от врага, не хотел ли открыть жене, когда ее допустили с ним проститься? Что-то очень важное он порывался ей сказать. «Но нам дали три минуты,— пишет мне его вдова Елена Павловна.— Полицай тут же стоял. Какой уж здесь разговор!» Сумела лишь понять, что «в отряде он сдал ценности Ирине Андреевне Гульницкой...».

Гульницкой?! Я уже слышал эту фамилию от бывших партизан, говорили они, что Ирина Андреевна была у них вроде кассира. И вполне могла быть причастной к сохранности керченского золота. Поэтому не потянется ли от нее ниточка поиска?

Так и получилось, но много-много позже...

А пока я искал тех немногих уцелевших партизан, которым известна была бы «заключительная» часть трагедии керченских сокровищ. Снова расспросы, обращения в официальные учреждения, переписка... И среди противоречивых рассказов, всяческих суждений, предположений, домыслов и легенд, коими основательно опутана история «золотого чемодана», отобрал я наиболее, как мне кажется, достоверные факты.

Они, эти факты, показывали, что в отряде о чемодане осведомлено было всего человек пять, в основном из руководства. Знал о них комиссар Иван Андреевич Мальков. Он, по словам заместителя комиссара соседнего Упорненского отряда Василия Степановича Серикова, в разговоре с ним упоминал о «золотом чемодане». Но распространяться не стал, о чем ныне стоит сожалеть, ибо Иван Андреевич уже скончался. Сын комиссара, Виктор Иванович, попавший подростком в отряд, вспоминает «о каком-то большом черном чемодане. Что находилось в нем, мы не догадывались. Но берегли его пуще патронов...».

Уже нет в живых таких, несомненно, сведущих в особых секретах отряда очевидцев, как начальник хозяйственной части Михаил Иванович Федоров, особист Николай Иванович Черноголовый, Надежда Васильевна Захарченко, работник одного из райкомов партии в Крыму... Умерла и Гульницкая. Но ниточка, которую я связал с ее именем, привела к дочери Гульницкой. Лариса Александровна Молчанова, которую я разыскал с превеликими сложностями, четырнадцатилетней девочкой находилась с матерью в партизанском отряде. Она и сообщила, что действительно ее мать имела какое-то отношение к «золотому чемодану», который «принес ей много горя и страданий». Но об этом она даже после войны дочери не рассказывала. «Если она была бы жива, думаю, помогла бы вам».

Подсказала Лариса Александровна, что еще, наверное, знал о керченских сокровищах начальник штаба отряда Комов. «Но его, наверное, давно нет в живых». Стал наводить справки о его родственниках и... отыскал самого здравствующего семидесятишестилетнего Михаила Ивановича Комова. Рад был ему, как своей последней реальной надежде.

Однако надежда эта обернулась лишь несколькими строчками из трудночитаемого письма. Комов писал о том, что он с двумя ныне покойными партизанами закапывал ящики с патронами. Среди них, по его словам, «видимо, был и ваш чемодан...». Точного места, где он схоронен, Комов не помнит — «где-то у станицы Бесстрашная». Но у командира отряда Соколова, как можно понять Михаила Ивановича, оно отмечено на карте.

Где теперь эта карта? Без сомнения, погибла?! Людей-то живых в отряде почти не осталось, а что уж говорить о листе бумаги! Тем более что командир Спокойненского отряда Петр Николаевич Соколов был убит в бою. Поэтому я не сомневался, что никаких его вещей или документов не сохранилось. Но однажды получил я письмо, которое меня взволновало и, по существу, круто изменило направление поиска. То, что сообщил его автор — житель Армавира А. Т. Буряковский, подтвердилось сведениями из других источников.

А извещал он о том, что его недавно умершая родственница Александра Григорьевна Сердюкова воевала в Спокойненском отряде. После того как он распался, она с сыном Малькова Виктором ночью пробралась к своей сестре Прасковье, которая проживала на хуторе близ станицы Бесстрашная. И самое главное — принесла документы погибшего командира. Среди них и его оперативную карту. Тщательно их спрятала. После войны Александра Григорьевна передала вещи и бумаги Соколова его жене, приехавшей из Ленинграда.

Однако адрес вдовы Соколова никто мне назвать не смог. А ведь она владела, быть может, единственным ключом к разгадке тайны «золотого чемодана» — картой, на которой ее муж указал партизанские тайники, в том числе и место укрытия керченских драгоценностей. Сохранилась ли бесценная карта? Как она необходима теперь!

Если, конечно, сокровища остаются в партизанском тайнике до сего времени...

Почему я засомневался в их сегодняшней неприкосновенности? Напомню о случайной находке древней пряжки предположительно из Марфовского клада, о которой упомянуто в начале очерка. Здесь напрашивается масса разных гипотез и догадок. Но что совершенно точно — фашистам они не достались!

Убежден также и в том, что та давнишняя находка привела бы еще в 1946 году к раскрытию тайны исчезнувших ценностей, если бы за это дело сразу же и всерьез взялись специалисты. Правда, в милиции связали найденную в лесу золотую пряжку с пропавшим «золотым чемоданом». Даже кому-то показывали ее для установления принадлежности к керченским реликвиям. Разумеется, доморощенная экспертиза успехом не увенчалась. Потому что совершенно авторитетно мог определить памятник лишь один человек — Юлий Юльевич Марти, Но вряд ли в Спокойной кто-либо о нем слышал. Время было послевоенное, трудное, иные заботы одолевали людей... И разыскивать бывшего директора музея, понятно, никто не стал.

Сам же Юлий Юльевич больше горевал о гибели архива и материалов научных исследований. В том же, 1946 году писал с горечью другу, видному московскому ученому Льву Петровичу Харко: «Нет уже тех богатств, которые были найдены и сохранены во время моего управления Керченским музеем! Дневники, записи и прочие научные документы, очевидно, пропали безвозвратно. И это — страшнейший удар по моему музею! Потеря всех дневников — невозвратимый урон!..»

Документы, сгоревшие в огне войны, уже не вернуть. А вот поиск керченских реликвий необходимо продолжить. И, быть может, с вашей помощью, дорогие читатели, удастся, ну, положим, не обнаружить их, но хотя бы с большей долей вероятности представить окончательную судьбу «золотого чемодана».

Евграф Кончин

Керчь — Армавир — станица Спокойная