https://74.ru/text/gorod/2017/09/29/51292491/

Под грифом «совершенно секретно»: 74.RU восстановил события аварии на «Маяке»

О первой радиационной катастрофе в СССР — глазами учёных и её ликвидаторов

29 сентября 2017, 07:00Под грифом «совершенно секретно»: 74.RU восстановил события аварии на «Маяке» | 74.ru

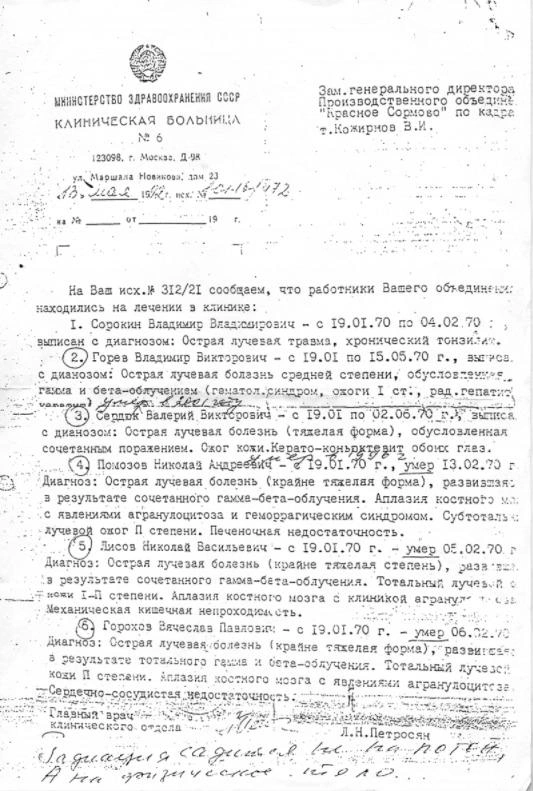

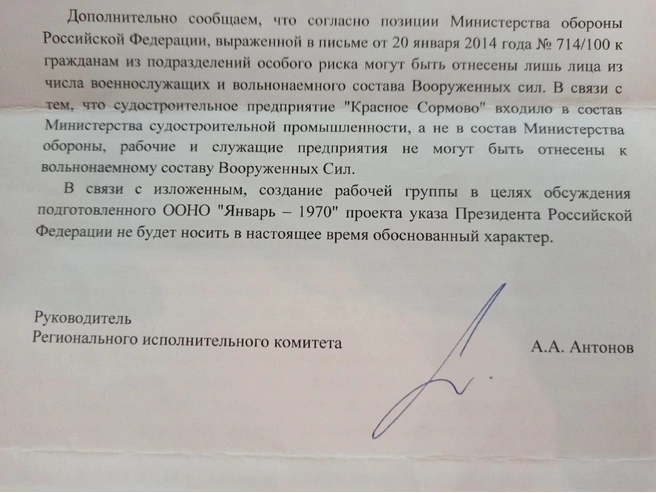

Это расследование мы готовили к 60-летию со дня радиационной аварии на химкомбинате в Озерске. Сегодня исполняется 65 лет с той даты. Мы предлагаем вам снова посмотреть эти материалы. Ведь так важно помнить и не повторять ошибок.29 сентября 1957 года на химкомбинате в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) произошла первая в СССР радиационная авария. Из-за взрыва в хранилище отходов деревни, леса, сельхозугодия на площади более 20 тысяч квадратных километров оказались заражены радиацией, сотни тысяч человек в значительных дозах облучены. Более 30 лет данные о крупномасштабном загрязнении хранились под грифом «совершенно секретно», и лишь после аварии на Чернобыльской АЭС под гнётом общественного давления о них начали говорить. 74.RU вместе с учёными и ликвидаторами её последствий восстановил хронологию событий, ставших тёмным пятном в истории атомной промышленности страны.

Что взорвалось и почему

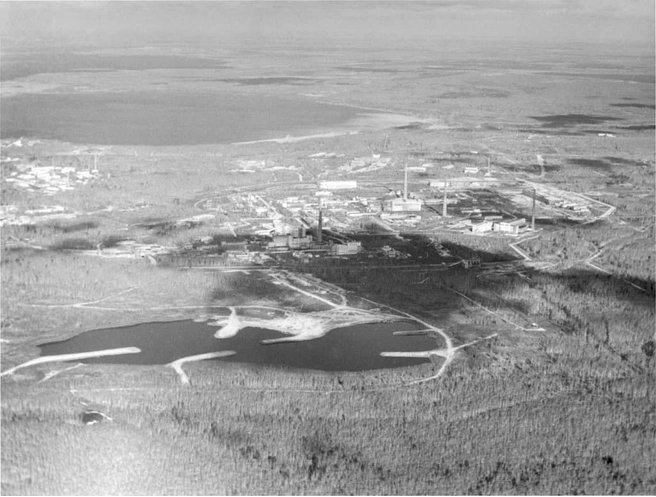

Химкомбинат № 817, впоследствии получивший название «Маяк», стал первым в СССР предприятием по получению атомного взрывчатого вещества — плутония-239. Радиоактивные отходы от его производства хранили в ёмкостях из нержавеющей стали — банках, которые помещали в железобетонные каньоны глубоко под землёй. В них постоянно циркулировала холодная вода, уровень и температуру которой контролировали специальные датчики.

Химкомбинат в Озёрске стал первым в СССР предприятием по получению плутония-239

Источник: Libozersk.ru

Высокорадиоактивный раствор в банку № 14, ставшую причиной трагедии, залили в апреле 1957 года. На момент взрыва активность содержащихся в ней отходов достигала 20 миллионов кюри. Это в два с половиной раза меньше, чем выброс во время катастрофы на Чернобыльской АЭС.Что именно заставило отходы сдетонировать, до сих пор неизвестно. Комиссии, экстренно собранной министерством среднего машиностроения для расследования инцидента, пришлось восстанавливать события по показаниям очевидцев. По словам рабочих, которые были в хранилище за 40 минут до взрыва, там ощущалась сильная жара и клубился жёлтый дым.

Комплекс, запущенный за четыре года до этого, толком не ремонтировали из-за высокого уровня радиации в нём. При этом сами банки располагались ниже уровня грунтовых вод, из-за чего их регулярно топило. Ёмкости всплывали и деформировались, в них образовывались свищи, и радиоактивные отходы выливались в бетонные котлованы. Ремонт электроснабжения датчиков также затруднялся из-за того, что кабели в хранилище проходили через сами каньоны, пребывание в которых было опасно для человека.

Бетонные перекрытия хранилища радиоактивных отходов раскидало на десятки метров

Источник: из архива газеты «Челябинский рабочий»

В итоге 29 сентября приборы измерения температуры и уровня воды вышли из строя, подача воды внезапно сократилась или совсем прекратилась, что привело к резкому повышению температуры раствора внутри банки и его выпариванию. Сухой солевой осадок с радионуклидами перегрелся выше 350 градусов Цельсия, и в 16:22 прогремел взрыв. Комиссия определила, что он был химической, а не ядерной природы.— Мощный взрыв больше удивил, чем напугал, — вспоминает бывший директор филиала Южно-Уральского института биофизики Эдуард Любчанский, работавший в то время младшим врачом в войсковой части. — Взрывные работы недалеко от нашего полка велись регулярно, ведь строился новый заводской корпус химкомбината. Но к вечеру стала появляться информация от военных строителей, возвращавшихся с работы на других объектах, что «там что-то рвануло, и одежда у тех, кто там был, звенит». Когда вечером стемнело, я в окно увидел на тёмно-синем звездном небе багровый след в северо-восточном направлении.

Так как город Челябинск-40 не значился на советских картах, случившуюся катастрофу окрестили кыштымской — по ближайшему к ней населённому пункту. Хотя ни Кыштым, ни «сороковку» (так называли город местные жители) радиация не задела.

«Небо побагровело на трое суток»

Взрыв был такой мощности, что круглую бетонную крышку хранилища весом 160 тонн сорвало и отбросило в сторону на 25 метров, а бетонные перекрытия, отделявшие ёмкость банки от соседних каньонов, сдвинуло на метр. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 20 метров и глубиной до 10 метров. Металлическую банку, в которой были отходы, разорвало на мелкие кусочки и раскидало на 150 метров от эпицентра взрыва.

Источник: из архива газеты «Челябинский рабочий»

В 800 метрах от эпицентра взрывной волной выбило стёкла в зданиях. А в 200 метрах от хранилища стёкла вылетали вместе с рамами и разрушались кирпичные стены. Заражённые радиацией камни из эпицентра взрыва раскидало в радиусе до 500 метров. Один из загрязнённых камней обнаружили в 900 метрах от хранилища.— Самого взрыва я не слышала, но меня как будто осветило, и всё, что у меня было на столе, улетело через окно на улицу, — вспоминает ветеран ПО «Маяк» Мария Жонкина, работавшая фельдшером на предприятии. — Я вышла, смотрю — перед процедурной нет окон, кругом одни стёкла, все горшки с цветами слетели. Никто не понимал, что произошло. На улице мимо меня пробежал майор с группой солдат и сказал мне вызвать три машины скорой помощи для возможных пострадавших. Машины приехали, но, к счастью, обошлось без жертв. Лишь одной женщине осколком ранило руку, и мужчине на голову упала оконная рама.

Над образовавшейся воронкой в воздух поднялось багрово-оранжевое облако. Высота «гриба» превышала километр. 90% содержавшихся в нём радиоактивных веществ сразу же выпали на территории химкомбината. Остальные 2 миллиона кюри рассеялись в северо-восточном направлении на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и местами Курганской областей. В зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) оказались 23 тысячи квадратных километров земель с 217 населёнными пунктами, в которых проживали 270 тысяч человек. Озёрск, как и Челябинск, от радиоактивного заражения спасла роза ветров. На загрязнённой территории спустя десять лет образовали заповедник, большую часть которого на сегодня по-прежнему запрещено использовать.

Территория заповедника по-прежнему закрыта для посещения

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

— В головной части ВУРС было то же самое, что и в Чернобыле. Повезло, что роза ветров унесла облако туда, где относительно небольшое количество людей проживало, — комментирует доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической психологии Университета российской академии образования Владимир Буйков. — Если бы в сторону Челябинска его рассеяло, весь город бы пострадал.Багровый столб дыма озарял небо ещё несколько дней после аварии. Видно его было и в Челябинске. В выпуске от 6 октября 1957 года газета «Челябинский рабочий» назвала это полярным сиянием, описав его как «интенсивное красное, временами переходящее в слабо-розовое и светло-голубое свечение», которое «вначале охватывало значительную часть юго-западной и северо-восточной поверхности небосклона».

— Зарево держалось всю ночь, — вспоминает Владимир Буйков. — На другой день цветность стала убывать. Но ночью оно по-прежнему ярко светилось и исчезло на третий день.

Приборы зашкаливали, скотина гибла

Уже через пару часов в окрестностях взрыва ходили дозиметристы, которые измеряли уровень радиации. Полученные цифры заставили экстренно принимать решения об эвакуации людей в безопасную зону.

Мария Жонкина сначала не поверила показаниям счетчика Гейгера после аварии

Источник: Юлия Реутова

— Я включила прибор для измерения уровня радиации и сказала, что он сломался, — рассказывает ветеран Мария Жонкина. — До меня просто не доходило, что стрелка могла так зашкаливать. Незадолго до взрыва мы проходили обучение, как вести себя, если американцы сбросят атомную бомбу. Но у нас не было мыслей, что опасность может возникнуть и без вмешательства иностранцев.

Людей эвакуировали из домов в безопасную зону

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

Угрожающая для жизни доза радиации была на территории до 23 километров от эпицентра взрыва. В опасную зону попали три военных части, лагерь заключённых и три деревни. Перевозить их решено было в первые сутки.— Мощность доз на территории нашей воинской части достигала 6 рентген в час (в сотню тысяч раз выше безопасного для человека уровня. — Прим. авт.), а в помещениях — трёх рентген в час, — вспоминает Эдуард Любчанский. — Всех военнослужащих немедленно завели с улицы в казармы и начали срочно готовить к эвакуации. На входе поставили часовых. Выходить из казарм разрешали только по нужде и строго в съёмных резиновых сапогах. Тем, кто в том году должен был демобилизоваться, разрешили забрать с собой только упакованные до аварии вещи. Всё остальное уничтожили.

В «чистую» часть солдаты шли пешком. За ворота не пускали, пока они не сходят в баню. Дезактивация всех 600 военнослужащих завершилась лишь к утру.

— Когда нас эвакуировали, мы видели, как увозили из загрязнённого лагеря последних заключённых, — вспоминает бывший военный врач. — На старте из лагеря их раздевали догола, и они так бежали метров 150–200. Там их встречали, переодевали, садили в машину, и, когда она заполнялась, везли в безопасное место. Нам так бегать не пришлось, но переодеваться всех заставили.

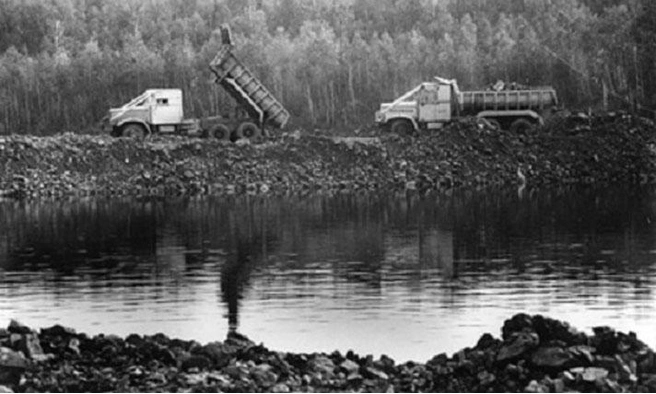

Заражённое имущество, скот и дома людей уничтожали

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

Сложнее проходило переселение жителей соседних деревень. Техник-конструктор Геннадий Сидоров рассказывает, что многие напрочь отказывались покидать обжитые места.— Мы общались с жителями, замеряли дома, вели учёт построек для оценки имущества, уничтожали дома, — вспоминает ликвидатор. — Начали в ноябре возле Озёрска, а закончили в Свердловской области — там выселили две деревни. Тогда каждый мог выбрать деньги или дом в специально организованных для переселенцев совхозах. Конечно, к нам было недоверие, не обманем ли. Были и угрозы, на нас выходили с ружьём, с топором, чуть не убили. Всё потому, что люди не понимали, почему их выселяют. Нам запретили давать какие-то объяснения. Помню, выходит из дома крепкий дед с длинной седой бородой и говорит: «Сынок, зачем ты меня хочешь выселять, у меня весь род здесь на кладбище лежит». Я объяснил, что здесь для здоровья вредно. Он не поверил, сказал, что здесь якобы найден уран.

Переселение людям объясняли разработкой уранового месторождения

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

Разработка уранового месторождения была одним из самых популярных объяснений масштабного переселения. Люди не видели радиацию, не ощущали её, поэтому опасность казалась далёкой. Именно поэтому, несмотря на запреты, жители загрязненных территорий спокойно продолжали собирать урожай, ловить рыбу, пить заражённое молоко.По словам Геннадия Сидорова, самым тяжёлым было смотреть, как у людей отбирают урожай и скот. После тщательных проверок, если продукты и животные «фонили» с превышением, их уничтожали.

— Люди не хотели уезжать без своей скотины, — рассказывает биофизик Эдуард Любчанский. — На переезд они согласились, лишь когда увидели, что скотина начала умирать. Гибли те животные, что паслись на полях под открытым небом. Они получали значительно большую дозу радиации, у животных развивалась острая лучевая болезнь. Их молоко было опасно для людей. Поэтому в деревнях, которые переселяли, забивали коров и коз, чтобы их не ели и не пили их молоко.

Из-за длительного пребывания на улице у крестьян в части деревень, которые переселили через неделю-полторы после взрыва, появлялись признаки лучевой болезни.

Радиацией было заражено 23 тыс. квадратных километров

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

— Они знали, что надо укрываться, что не надо выходить на улицу. Но кормить скотину надо. И люди получили больше дозы радиации, — уточняет биофизик.По рассказам местных жителей, в водоёмах вблизи завода погибла вся рыба — после взрыва она всплыла кверху брюхом.

— Урок «Маяка» в чём-то помог Чернобылю после аварии на атомной электростанции, — рассуждает Любчанский. — Именно тогда филиал биофизики придумал глубокое вспахивание земли, благодаря которому на порядок менялась её активность.

«Звенело всё подряд»

Вместе с переселением в населённых пунктах и на химкомбинате активно велась ликвидация последствий радиоактивного взрыва. В работах задействовали всех, кого можно. Сотрудникам предприятия помогали тысячи военнослужащих, заключенных и гражданских лиц.— На территории предприятия выпало 18 миллионов кюри активных веществ, — рассказывает Эдуард Любчанский. — Естественно, его необходимо было чистить. Это была опасная работа, если не соблюдать правила. В строительстве нового завода на загрязнённой территории участвовали и военно-строительные части, и заключённые. Но до определённой дозы — 20–25 рентген. Если выше — людей выводили. Этот принцип применялся потом и в Чернобыле.

После аварии всем рабочим химкомбината установили жёсткий график работы

Источник: 22–91.ru

Каждый день у ликвидаторов брали анализы крови для определения степени радиационного поражения.— Мы не знали, что происходит, — рассказывает ликвидатор Нина Георгиевна. — В 18 лет я устроилась токарем на химкомбинат. В момент взрыва как раз была на работе. Нас тут же погрузили в автобусы и увезли в город. Работу возобновили где-то через неделю. И сразу же изменился график: 30 минут работали, потом на два часа спускались в подвальное помещение, где нам оборудовали что-то типа спортзала. Переодеваться заставляли по несколько раз — постоянно проверяли. На выходе из цеха, на проходной. Одежда постоянно «звенела». Халат выдавали голубого цвета, а пока до дома доедешь, он коричневым становился. И домой дозиметристы приезжали измерять. У нас полностью всё «фонило». Меняли постельное, но это было бесполезно. Потому что дозиметристы уезжают, а у нас всё «звенит». Проверяли и тротуары, и дома. Помню, как мы вокруг школы по соседству тряпками отмывали тротуар. Им не хватало вёдер, и все соседи выносили вёдра с водой и помогали мыть.

Рабочих и население постоянно проверяли дозиметристы

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

Облучённых людей работникам химкомбината приходилось видеть и до аварии 1957 года. По некоторым данным, с момента запуска предприятия опасные дозы получили более трёх тысяч сотрудников.— У некоторых были ожоги, которые никак не заживали, — рассказывает Мария Жонкина. — Пациентов отправляли в московскую клинику. У нас даже по городу ездили машины, которые поливали дороги марганцовкой. Мы настолько привыкли оберегать себя, и детей учили ничего с земли не подбирать.

Заражённых радиацией людей с КПП отправляли в медпункт, где их обрабатывали марганцовкой, щавелевой кислотой и нашатырём и отправляли в душ. Если загрязнение оставалось, сотрудника на три дня переводили в «чистые» условия.

По словам местных жителей, к работам привлекали даже детей, которым приходилось закапывать на полях заражённый радиацией урожай.

— Уборкой урожая занимались все классы нашей школы до 29 сентября, — вспоминает жительница Русской Караболки Раиса Низамовна. — Я тогда училась в первом классе. В последний день нас всех снова вызвали на поля. Мы увидели глубокие траншеи. Туда нам без объяснения причин сказали зарыть весь собранный урожай. А во втором классе школьников отправляли на лесопосадки на зараженной территории. На протяжении двух лет к нам каждый месяц приезжали врачи, проводившие полное обследование. В пятом классе у меня увеличился зоб из-за нехватки йода. О том, что произошло тогда на «Маяке», мы узнали только 40 лет спустя.

О заражении радиацией большинство местных жителей узнали лишь 30 лет спустя

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

По словам ещё одной жительницы села Марии Куликовой, в 1958 году она работала в Тюбукском лесничестве и участвовала во всех мероприятиях по лесопосадкам.— О том, чем мы занимались, узнали только в 1993 году, — говорит Мария Куликова. — Проблемы со здоровьем начались сразу после аварии на ПО «Маяк»: начали болеть ноги, рано выпали зубы.

— Многие, кто ликвидировал последствия аварии, погибли, — делится с 74.ru ещё одна собеседница. — Наш знакомый поступил в Озёрске в техникум и пошёл работать на химкомбинат. Он тут же погиб, как только начал на заводе работать.

— А уехать из города не думали? — поинтересовались мы в ответ.

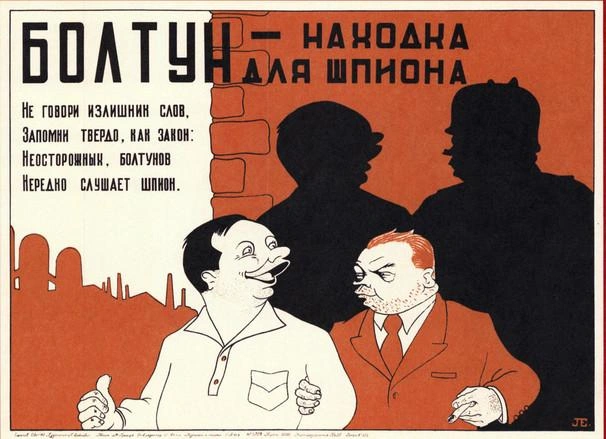

— А куда мы могли поехать?! — лишь посетовала она. — Никто же ничего не знал, что происходит. Аппарат к телу подносят, он звенит. А что это звенит-то, я не понимала. Всё же было засекречено. И за разглашение чуть ли не расстрел.

Одолела усталость и депрессия

Естественно, всё это не могло не сказываться на эмоциональном и физическом состоянии людей. Как отмечали медики, у проживавших на территории ВУРС людей из-за воздействия радионуклидов часто развивался рак желудочно-кишечного тракта.— Психологически многие в нашей части боялись, что они станут бесплодными, — рассказывает Эдуард Любчанский. — Приходилось разъяснять, что за время, что мы были на заражённой территории, мы могли получить какую-то дозу, но она однозначно не должна влиять на репродуктивные функции.

Скот, заражавшийся на загрязнённых территориях, забивали и утилизировали

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

Впрочем, некоторых опасности радиации в зоне ВУРС не пугали. Так, железнодорожник Алексей Бакуров специально приехал на ликвидацию последствий аварии сразу после окончания университета в Новосибирске.

Геннадия Сидорова (слева) и Виктора Свиридова (справа) отправили на ликвидацию последствий аварии на «Маяке» сразу после учёбы

Источник: Юлия Реутова

— Мне как лучшему студенту с безупречной анкетой вручили путёвку от министерства машиностроения, — поделился Алексей Бакуров. — На какое предприятие ехать — не говорили. Но знакомый челябинец рассказал, что в районе Кыштыма был какой-то опасный взрыв. Потом на месте мне уже по-тихому рассказали, что у них произошло.По словам Бакурова, радиофобия из-за этого у него не развилась.

— Да, я видел, что некоторые умирали, но такие случаи были редкостью, — признаётся он. — Я интуитивно чувствовал, что надо вести здоровый образ жизни. И мои догадки подтвердил потом врач. Ведь порой люди погибали не столько от радиации, сколько от алкоголя. В наше время говорили, что алкоголь вымывает радиацию, поэтому спирта было сколько угодно.

Годы проживания на загрязнённой территории сказывались на психике людей

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

Марии Жонкиной в плане здоровья не повезло. До аварии на «Маяке» она родила сына, а после уже не смогла иметь детей из-за болезней. На сегодня она уже не раз прошла облучение, избавлялась от опухоли.— «Маяк» сегодня является самым чистым в экологическом плане предприятием в Челябинской области, выполняющим жесточайшие нормы радиационной безопасности, — подчёркивает главврач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин. — Авария 1957 года на ограниченной территории повлияла на структуру и количество онкологических заболеваний, но сейчас это всё нивелировано. И сейчас заболеваемость на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа существенно уступает тому, что мы имеем в мегаполисах — Челябинске, Магнитогорске. По структуре она не отличается: в Озёрске и Снежинске заболеваемость связана с возрастными факторами, но не с проживанием на этой территории.

Единственный памятник ликвидаторам установлен в Кыштыме

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

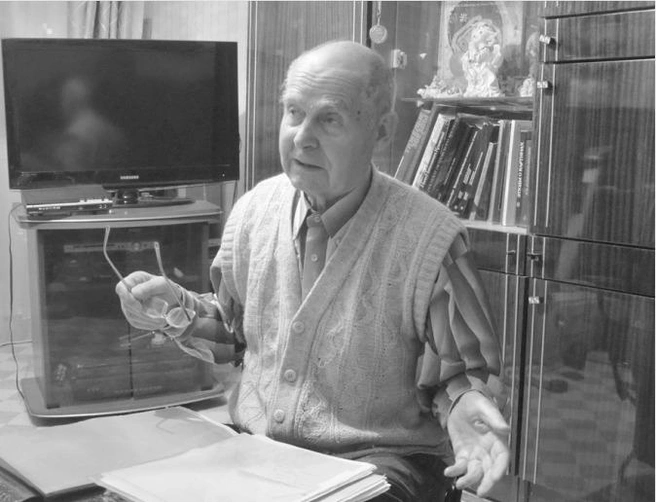

Свой след радиационный взрыв в Челябинской области оставил и в головах пострадавших. По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической психологии Университета российской академии образования Владимира Буйкова, посвятившего последствиям взрыва на химкомбинате «Маяк» главный научный труд своей жизни, катастрофа спровоцировала неврологические, психосоматические и психиатрические расстройства у облучённого населения.Изучив истории болезней более тысячи человек, проживавших на территории ВУРС и на берегу реки Теча, куда раньше сливали опасные отходы, Буйков выяснил, что у многих из них спустя годы проявилось влияние радиации.

Ещё до аварии 1957 года река Теча стала источником радиационного заражения местных жителей

Источник: Libozersk.ru

— Люди стали отмечать пониженную работоспособность, утомляемость, усталость, головокружение и головные боли, повышенную раздражительность, вспыльчивость, конфликтность, — рассказывает Владимир Буйков. — К этой симптоматике присоединялись депрессия, тревожность. Люди вспоминали, что были облучены, что выздоровления никогда не будет. Тревога выражалась в панических атаках. С течением времени у них формировался психоорганический синдром. Радионуклиды воздействовали на кости, делая их ломкими, на костный мозг и центральную нервную систему. У людей начинала страдать память, нарушалось внимание.С развитием болезни облучённые когда-то люди не могли выполнять элементарные задания. Например, собрать дом из кубиков.

Природа оправляется от взрыва — объёмы загрязнённой земли постепенно сокращаются

Источник: Алла Слаповская, Алиса Никулина

— В 55–65 лет у них начинали страдать мышление и речь. Они не понимали смысл элементарных пословиц или крылатых выражений, воспринимали их буквально, — комментирует врач. — В ущерб абстрактному мышлению у них начинало превалировать конкретное мышление. Они не могли анализировать происходящее. Нарушалось чувство такта, появлялась какая-то расторможенность. Развивалось слабоумие, и люди переставали следить за собой.Уже в 40–45 лет жители загрязнённых радиацией территорий выглядели и чувствовали себя на 70 лет и старше. Как у мужчин, так и у женщин выпадали волосы. Из-за хронической усталости многие из них вынуждены были оставлять прежнюю работу.

При этом, как подчёркивает Владимир Буйков, когда-то облучённая женщина передаёт содержащиеся в её организме радионуклиды своим детям «по наследству». А если радиационному облучению подверглись оба родителя, то у их ребёнка будет высокая вероятность развития рака. Ведь не случайно, как акцентирует врач, в онкологических центрах сегодня можно встретить уже поколение детей и внуков тех, кто оказался в зоне заражения Восточно-Уральского радиационного следа в сентябре 1957 года.

В августе 2007 года фотографы Алла Слаповская и Алиса Никулина объехали загрязнённые радиацией деревни в Челябинской области, чтобы рассказать о судьбах людей, пострадавших в одной из крупнейших и наименее известных радиационных катастроф в мире. Свои работы они продемонстрировали на выставке, посвящённой последствиям аварии 1957 года.