Воспоминания туриста МАИ Сергея Берлина

Это имя я знаю с детства, сколько себя помню. И связано оно было всегда с радостью, а теперь, когда он умер – печалью, но светлой. Мне очень повезло: в моей жизни был дядя Володя. Тихомиров – давний друг моего отца. Он рассказывал, будто бы мой отец присвоил ему 3-й разряд по туризму где-то в самом начале 50-х годов. Вряд ли кто-то кроме самого Тихомирова помнил это – отец работал в маршрутной комиссии совсем недолго. А Владимир Дмитриевич затем руководил московской маршрутной комиссией очень много лет, стал заслуженным мастером спорта, президентом федерации спортивного туризма. Одно время он пытался втянуть меня в работу городской маршрутной комиссии, но меня тогда волновали только проблемы родного Маевского Турклуба.

В 2-4 года немало километров я проехал «верхом» на Тихомирове. Были, конечно, и другие «кони»: Блюм Голубков, Вася Лобанов, Юра Тринкунас… Никогда не забуду черный ночной лес, я еду на плечах дяди Васи, а он рассказывает мне страшную-страшную сказку! Сказку, конечно, не помню, но помню свои ощущения. Тихомиров не рассказывал сказок. Но сидеть у него на рюкзаке было непередаваемым счастьем.

Тихомиров часто бывал у нас в гостях. Может быть, не так уж и часто, но если лучше запоминаются хорошие и радостные события, то кажущаяся плотность их в прошлом растет. Отца он звал «Лев», маму, естественно, «Львица», а меня – «Кот». Как с котом он со мной возился: показывал приемы самбо, требовал, чтобы я продемонстрировал правильность и силу своего детского удара в его ладонь. Если Тихомиров был у нас в гостях по случаю какого-нибудь торжества, т.е. либо в кругу общих его и родительских друзей, либо с папиными сотрудниками, он неизбежно становился центром компании, разговора и внимания. Иногда возникали как бы соревнования за это первенство. В кругу родительских друзей встречались достойные соперники, например, Закгейм, но эти соревнования всегда были вполне мирными, и Тихомиров вполне мог и уступить инициативу: все они слишком любили и уважали друг друга. В кругу «чужих» он был «беспощаден»: сравниться с ним по остроте и веселью никто не мог, хотя люди собирались очень интересные. Я маленький ничего не понимал по существу споров, но прекрасно чувствовал атмосферу и расстановку сил. Надо ли говорить, за кого я болел.

На майские и ноябрьские праздники мы обычно отправлялись в подмосковный поход с ночевкой, а то и с двумя. Я был счастлив уже за несколько дней до этого. Почему я так любил (и люблю) походы? Наверное, потому, что еще в раннем детстве ощутил прелесть дороги. Идешь навстречу лету, лесу, приключениям. А еще, наверное, потому, что вокруг были такие любимые, необыкновенные, веселые и умные друзья моих родителей, которые, казалось, верили в светлое будущее, несмотря на вполне адекватное восприятие настоящего и прошлого. Это удивительное чувство того времени в какой-то мере досталось и мне. Все-таки, я остаюсь неисправимым оптимистом. Если с нами был Тихомиров, то он и был руководителем. Иначе и быть не могло, по крайней мере, тогда. Он ориентировался, задавал темп, а когда мы спешили на электричку, то он, добежав до платформы со своим рюкзаком, всегда возвращался за рюкзаком последнего отстающего участника и иногда успевал проделать это несколько раз. Он научил меня, как свалить сушину и быстро перерубить здоровенный ствол. Мне кажется, что он показывал и рассказывал это мне всего раз или два, но не усвоить этого было невозможно. Топор и нож у него были всегда безумно остры.

Тихомиров любил книги и умел ими наслаждаться. Мы читали его рукописные «издания» Галича и Булгакова. Он создал уникальное «издание» «Мастера и Маргариты», вручную вставив в журнальное издание все купюры. А с каким наслаждением он мог цитировать особо едкие и всегда актуальные куски из Салтыкова-Щедрина! Он советовал или давал мне прочитать книги, ставшие для меня любимыми: «Епифанские шлюзы» Платонова, «Уолден, или жизнь в лесу» Торо, «Фрам в полярном море» Нансена. Последняя книжка, которую мы «смаковали» вместе уже незадолго до его болезни, это великолепный школьный задачник по арифметике 19-го века, задачи в котором были составлены с использованием фактов истории, географии, физики, были задачи на кредитные расчеты. А вот так называемую эзотерическую литературу он не воспринимал органически. Если не хотел обижать, того, кто дал ему что-нибудь в этом роде, то говорил: «Ничего не понял». Для него «эзотерической» литературой были книги Торо и Нансена.

В 1978 – 1980 я служил в армии офицером-двухгодичником в Челябинске. Полагавшийся мне отпуск я собирался провести, конечно, со старыми друзьями в походе. Появилась идея пригласить с нами Тихомирова, о чем я ему и написал. Вот фрагмент его ответа:

«… я опасаюсь разойтись с вами в понимании основных целей похода. Мне уже не столь интересно достижение какой-то узкой цели, сплошь и рядом приводящее к рабской зависимости и результата, и конечного настроения от погоды. Интереснее некое психологическое и физическое равновесие с окружающей обстановкой, достигаемое на более длительных и спокойных по настроению маршрутах. Поэтому мне кажется неправильным говорить о 2-3 неделях, лучше, если их будет 4.

Кстати равновесие, о котором я говорю, отнюдь не означает технической простоты. Начнем с условного примера: что ты думаешь о маршруте ППУ → ПУ с началом в Кожиме, а то и в Инте?»

Так уж выходит, что мы лучше всего запоминаем походы. Буквально каждый день. Наверное, потому, что это лучшие наши дни. Затем и ходим. Поэтому о единственном (к великому моему и его сожалению) совместном походе я расскажу подробнее.

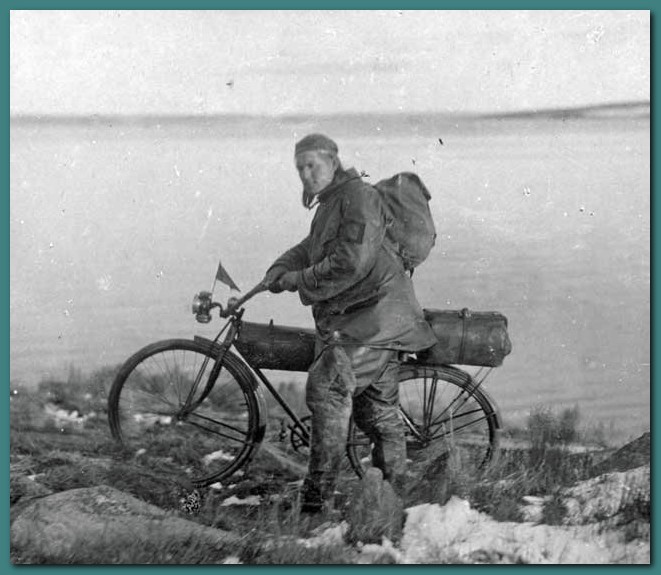

Идею Тихомирова пойти с Приполярного на Полярный Урал мы пару раз живо обсуждали в компании моих друзей. Кстати тогда же, Тихомиров чрезвычайно красочно описывал историю о том, как в Путоранах ночью в сильный мороз на большом озере по гусеничным следам разыскивали вездеход, в котором уснул водитель после принятия спирта, заработанного заброской туристов на это самое озеро. Слава Богу, нашли, а то бы замерз. К сожалению, в наш поход смогли пойти только четверо: Саша Прокин, Таня Заботкина, Тихомиров и я. Поэтому решили отказаться от грандиозных планов и пойти на Кольский. Тем не менее, поход получился замечательный и запоминающийся. Итак, мы приехали в Аппатиты. Тихомиров тут же уехал на комбинат и через недолгое время вернулся на УАЗике директора. За рулем сидел молодой солдатик, а сиденья были покрыты синим бархатом. Загрузив в эту роскошную машину рюкзаки и лыжи, мы понеслись, огибая Хибины с юга поближе к Умбозеру. День был солнечный, водитель на обгонах лихо пересекал снежный вал посередине широкой дороги, настроение было отличное. Там, где дорога повернула на запад к Коашве, мы выгрузились и двинулись к Умбозеру, до которого было всего километра 3. Наверное, это были самые трудные километры из-за глубокой тропежки.

На следующий день мы пересекли Умбозеро. Тихомиров шикарно смотрелся в полосатых бахилах из матрасной ткани. Кстати низ своих коричневых брезентовых брюк он обрезал: все равно там бахилы. Из теплых вещей у Тихомирова был только меховой тулуп. Для нас это был экспериментальный поход в смысле питания: Тихомиров убедил нас питаться в основном молочной гречкой. По ручью Киткуай мы подошли под перевал Чивруай. У начала крутого подъема на плато мы обнаружили 2 цистерны с открытыми горловинами, вероятно, как убежище на случай сильной пурги. Пурги у нас не было, но был ветер, и видимость была плохая. Подождав несколько часов и не дождавшись лучшей погоды, решили подняться наверх. Перевал Чивруай представляет собой печально известное плато, к которому с запада, откуда мы поднялись, примыкает огромный Киткуайский цирк с высокими, местами отвесными скалами, а с востока подходит кулуар, в который можно полого спуститься только в самой верхней его части. Наверху дуло несильно, но видимость практически отсутствовала. Было принято коллегиальное решение: снять лыжи (для замедления) и двигаться по азимуту 15 минут. В случае, если при этом очевидный безопасный спуск не будет найден, то ставить лагерь и жить наверху до тех пор, пока не будет видимости. Маневр удался: не прошло и 15 минут, как мы наткнулись на одну из заиндевевших вешек, которыми был отмечен безопасный спуск в восточный кулуар. Тихомиров потом частенько припоминал это наше приключение. На следующий день мы спустились на Сейдозеро и пересекли его по направлению к перевалу С.Тавайок.

Утром дежурила Таня и совершенно поразила Тихомирова скоростью приготовления завтрака. Готовили мы костре, который разводили на сетке, топором, а тем более пилой пользовались крайне редко: хватало окрестных сучков. Поднимаясь на перевал Северный Тавайок, мы преодолели первую часть подъема, прошли границу леса, затем пологий участок с наледью и, наконец, вышли к началу подъема на плато. Тут нас ждал «сюрприз»: весь склон был заполнен туристами. Две или три группы поднимались на перевал впереди нас, а какие-то группы спускались навстречу. Как на горке где-нибудь в Опалихе. Мы обогнали поднимающиеся группы и вышли на плато первыми. Тихомиров слегка поругивался и возмущался «по-обезьяньему» яркими расцветками одежды наших попутчиков. На спуске с плато было крутовато, мы втроем сняли лыжи и быстро спустились пешком, Тихомиров спускался чуть дольше, но лыжи не снял: «Поход лыжный!».

На следующий день мы провожали Сашу, который плохо себя чувствовал и решил нас покинуть. Потом спустились к Умбозеру, развели большой костер, нагрели воды и устроили по выражению Тихомирова «помойку». Начиналась вторая половина нашего похода – хибинская. Мы изрядно уменьшили рюкзаки: с Сашей отправили в Москву печку, пилу, пуховый тихомировский спальник, рисовые завтраки (молочная гречка по утрам пришлась по вкусу), и еще много всего, что сочли лишним. На следующий день мы пересекли Умбозеро и остановились почти в устье Каскаснюнйока. В длительном зимнем походе наступает, наконец, такое состояние, когда тяжесть рюкзака и другие трудности пути отступают на второй план. Начинаешь ощущать окружающий мир, а мысли освобождаются от суеты. Видимо, как раз такое состояние было на следующий день у меня и Тихомирова. Мы готовы были идти и идти, не останавливаясь, получая силы от окружающей нас красоты. Поднявшись по Каскаснюнйоку до горы Портампор, мы повернули на север и перевалили в долину Майвальтайока. Затем прошли перевал С.Партомчорр и вышли на перевал Ю. Партомчорр. На этом пути мы остановились не больше 2-х раз. К сожалению, Татьяна не разделяла в полной мере нашего блаженства, а мы оказались недостаточно чуткими. На перевале Ю.Партоммчорр я, наконец, заметил, что мы увлеклись, и Таня очень устала. Стали отдыхать регулярно, но все-таки мы не могли остановиться и прошли в этот день еще и Умбозерский, правда, было уже почти темно. На следующий день проходили С.Чорргор. Мы с Таней сняли лыжи и пешком поднялись на перевал примерно за 2.5 часа. Тихомиров отстал минут на десять, но он не только не снял лыжи, но весь подъем прошел одним боком к склону (т.е. работая практически одной ногой). Он все время придумывал себе какие-нибудь проверки «на прочность». Ночевка в долине ручья Меридианальный запомнилась тем, что вечером на северо-западе началась какая-то очень далекая стрельба или учебная бомбардировка. Были видны далекие отсветы и слышны далекие звуки выстрелов или разрывов. Стало как-то тревожно. Ночью был жуткий холод (-37), а печку мы отправили домой с Сашей. Утром Тихомиров смешно рассказывал, как с его края сломалась молния нашего «трех-местного» спальника, состыкованного из двух расстегивающихся как одеяло спальников. Брешь ему пришлось закрыть своим тулупом. Тихомиров вообще недолюбливал молнии по сравнению с надежными пуговицами. В последний день похода мы прошли перевал Юмъекор и по озеру Имандра пришли на одноименную станцию. Были уже сумерки, на станции мы были одни, и в который раз Тихомиров достал фляжку со спиртом на лимонных корочках, налили пару глотков в плошку от сломанного в первые дни похода половника, которую мы называли «чара» и пустили ее по кругу. Впрочем, Таня скорее делала вид, что употребляет спирт. Тихомиров предъявил Татьяне ультиматум: если до Москвы она не перейдет с ним на «ты», то он тоже перейдет на «официальный тон». Потом мы сели в совершенно пустой общий вагон и быстро заснули. Утром в вагон набилось множество народу, и мы переместились на вторые полки, Тихомирову досталась боковая. На одной из остановок я выскочил на улицу, закупил какой-то еды, и мы продолжили путь на вторых полках до самой Москвы. В какой-то момент мне показалось, что Татьяна, сделав героическое усилие, обратилась к Тихомирову на «ты», но в шуме поезда он этого не заметил. Когда мы приехали в Москву, нас встретили Саша Прокин и Алла Рожанская, это было очень приятно и неожиданно, и мы последний раз достали нашу чару. Прощаясь, Тихомиров сказал Тане: «До свидания, Татьяна Владимировна!». И все расхохотались.

У Тихомирова была способность выражаться смачно. Обычные слова он употреблял в таком контексте, что они становились ярче. Так и в этом походе мы сжигали на нашей костровой сетке «скверну» (то бишь, мусор), наблюдали «баловство» военных самолетов в Кольском небе. А еще Тихомиров тогда дал кратчайшее и лучшее определение нашего спортивного туризма, сказав, что это «воля». И именно туризм, как мало что другое, объединяет все значения этого слова: и «свобода вообще», и «свобода выбора», и более ясная, чем в других видах деятельности, связь между нашим решением и достигнутым результатом, и неизбежно необходимое проявление волевых качеств.

Одним из проявлений волевых качеств Тихомирова была его собранность. По-моему, за весь поход он ни разу не упал, что совсем не просто при огромном количестве подъемов и спусков. Мы же падали неоднократно. Мы были моложе почти в 2 раза, но это давало нам какое-то небольшое преимущество лишь первые два-три дня, а потом Тихомиров уже не уступал, нам ни в скорости, ни в весе рюкзака. В один из вечеров зашла речь о том, каким должен быть общий спальник. Тихомиров рассказал, как в первых походах на Приполярный Урал (вероятно, это было не позднее 1955) вшивали треугольный клин в обычный одноместный ватный спальник, делая его более широким в плечах. Получался двухместный спальник. А я рассказал, что в одном из недавних походов у нас с приятелем на двоих был двухместный из двух состегивающихся одеял (такой же, как был сейчас на троих), и было здорово. «Что хорошего?» - спросил Митрич. «Можно свободно перевернуться» - ответил я. «Ночью надо спать, а не вертеться» - заметил Тихомиров. Наша последняя ночевка подтвердила его слова: на улице было – 37 градусов, печки у нас уже не было, мы укрылись внутри спальника кто чем. Я прикрыл плечо и колени меховой безрукавкой. Спать можно было только в одном положении, не двигаясь. Стоило пошевелиться, я просыпался от холода, поправлял свою меховую защиту, и лишь тогда снова можно было заснуть.

Я был на трех его юбилеях 40, 60, и 70. Сорок помню плохо: со мной были мои одноклассник и одноклассница, и мы были больше заняты собой: все время возились, прыгали через палатку под неодобрительные взгляды и комментарии Ирины Вайнштейн, но нам это было «по барабану». Тем более, что Тихомиров был весел, добр и великодушен. В 80-м году я был в армии, но получил несколько писем от своих друзей, которые каким-то разным образом оказались на тихомировском пятидесятилетии. В одном из них моя знакомая с восхищением говорила о Тихомирове и его друзьях, которые были старше ее по меньшей мере на 25 лет: «Какие же они молодые!».

Был в нашей жизни период, когда мы с Тихомировым договорились, что я буду учить его компьютерной грамоте. Разумеется, совершенно безвозмездно, если не считать, что в течение этих занятий мы, как правило, распивали бутылку хорошего красного вина. Происходило это действие у него на работе в районе метро «Новослободская». Как всегда, главной проблемой начинающих осваивать компьютер в немолодом возрасте, было научиться быстро отпускать клавиши. Затем мы освоили и другие основные элементарные действия и приложения. Тихомиров был усердным учеником, а для меня эти вечера были истинным наслаждением, не только потому, что я мог хоть чему-то научить своего учителя, но и потому что он сумел очень интересно и доходчиво объяснить, какими проблемами ему приходится заниматься на работе и в какой-то мере этими проблемами увлечь. Речь шла о прогнозировании различных показателей предприятия и региона в зависимости от инвестиций при различных схемах налогообложения. Мы попытались более или менее успешно применить к этому возможности электронных таблиц. Впрочем, что-то вроде электронных таблиц имелось у Тихомирова в голове. Его память на цифры и способности к быстрому расчету и контролю результатов были феноменальными. Благодаря этому, очень быстро удавалось найти случайные неточности в формулах, которые мы использовали в электронных таблицах. Закончив очередной урок, мы шли пешком до его дома на Олимпийском проспекте и говорили о чем-нибудь уже не имеющем отношения к работе.

Например, о снаряжении. На эту тему Тихомирову всегда было, что сказать, потому, что это было одной из любимых тем его размышлений. Сколько раз он обсуждал со мной различные конструкции лыжных креплений или достоинства той или иной конструкции палатки! Увы, далеко не все эти идеи ему удалось реализовать.

А вот о его способностях из «ничего» делать удобную мебель знают многие его друзья. Помню, как он с гордостью сообщал точное количество деталей (что-то вроде 842), из которых состоял построенный им стенной шкаф. А кровать на цепях, а книжные полки, которые он (как и книги) в шутку мерил метрами, а складная фотолаборатория и верстак?! Всего не перечесть. Для меня осталось полной загадкой, когда он находил время для этого строительства. Свою новую квартиру в Митино, он также успел в значительной мере оборудовать полками и шкафами. Мне несколько раз довелось помочь ему в закупке и доставке строительных материалов. С этим связан забавный эпизод. Мы с Аней жили тогда на Академической, а очередную закупку панелей для шкафов Тихомиров решил произвести в магазине около метро «Тульская», и я должен был помочь ему загрузить нашу машину и отвезти все это в Митино. Договорились на 11.00. Мы как всегда опаздывали, я страшно нервничал и ссорился по этому поводу с Аней. Приехав в 11 с минутами, мы не обнаружили Тихомирова, и я еще больше расстроился, решив, что он уже ушел, не застав нас вовремя. Однако, через некоторое время, мы сообразили, что Тихомиров мог не учесть, что как раз в этот весенний день часы перевели на час вперед. Действительно: ровно в двенадцать он появился, гордо и размашисто вышагивая в расстегнутом плаще и неизменном берете, несмотря на довольно холодную погоду. Его веселое настроение не позволяло усомниться случайности этой ошибки. Конечно, узнав о ней, он обругал себя последними словами, но поскольку каждая наша встреча была для нас небольшим праздником, «инцидент» был исчерпан без малейшего осадка, если не считать того, что я зря ссорился с Аней из-за нашего опоздания.

Митинская квартира Тихомирова находилась условно посередине между снимаемой нами квартирой в районе Октябрьского Поля и нашей любимой Опалихой, где мы часто проводили выходные. Первое время у Тихомирова не было там телефона, что позволяло нам заявляться к нему без предупреждения, чему он, как мне кажется, был всегда рад. Всякий раз он угощал нас чаем и демонстрировал свои достижения в обустройстве квартиры, сетуя, что дело продвигается медленно. Иногда он с иронией хвалился своими запасами, которые подчас потрясали воображение. Хотя речь шла о простых вещах: стиральном порошке, пакетиках молока, болтах и винтах в больших кофейных банках, возникало ощущение, что этот человек собрался жить вечно. Я уверен, что почти так оно и было. Во всяком случае, мне кажется, что до болезни он не думал о возможной скорой смерти. Или не позволял себе об этом думать. И в том числе поэтому, его обществе всегда было радостно, он вселял в окружающих веру в то, что жизнь – это здорово.

Тихомиров любил ездить за клюквой, особенно в Архангельскую область, оттуда он привозил ее много. Практически все раздавал своим родным. Любил рассказывать всякие завораживающие клюквенные истории. Например, о том, как кто-то потерялся на болоте, до темноты его не смогли найти, а потом разожгли на пересечении просек огромный костер, и человек пришел сам. Или о том, как рюкзак с клюквой был столь тяжелым, что он не смог бы одеть его самостоятельно, поэтому был вынужден все 13 км до транспорта идти, не останавливаясь на отдых. Все это плохо вязалось с его возрастом «под 70». Впрочем, по отношению к Тихомирову возраст 70 воспринимался, как недоразумение.

Пару раз мы ездили на Оршанский мох с Тихомировым и нашими друзьями. Первый раз ездили на электричке. На тверской электричке было довольно много искателей клюквы. Тихомиров пришел заранее, занял места и был «недоволен» нашим опозданием. Правда, мы все быстро развеселились, особенно когда оказалось, что наши друзья знакомы с детьми его друзей. В электричке было полно его знакомых, и обстановка была праздничная. Клюквы в результате мы собрали совсем немного, но погода была изумительная, болото красивое, вечера интересные.

Вряд ли мне удастся рассказать много про 2001 год. Слишком это больно.

Никогда не забыть того первого звонка из больницы, когда он бодро сообщил о предстоящей операции, которую потом отменили. Как мы с Аней поехали в выходной день кататься на лыжах с маленьким сыном в санках и обещали вечером зайти к Тихомирову, а в Митино была огромная пробка, и он шел несколько километров пешком, чтобы попасть к себе домой раньше нас (по-моему, несмотря на выходной, он возвращался с работы). Как он пришел на лыжах на речку Баньку ко мне на день рожденья, и какие у него были тогда непривычно грустные глаза. Как он последний раз запирал дверь своей квартиры. Как я отвез его последний раз в больницу, и как он отказался взять сотовый телефон: «Если будет кардинально лучше, тогда возьму».

И все же Тихомиров со мной. Так же, как мой отец, и еще немногие очень близкие ушедшие люди. Мне легко представить его смеющиеся глаза, или плотно сжатые губы и нахмуренные брови, или его руки, которые держат инструмент, собирают клюкву или что-то показывают и объясняют. Легко услышать его голос.

И я не один такой. 2 июня я получаю по электронной почте короткое сообщение от друзей, под которым подписались бы многие: «Митрича помним».