ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ.

ктябрьская революция 1917 г., кардинальным образом изменившая все, без исключения, все сферы общественной жизни, существенно изменила правовой режим оборота оружия в стране.

С целью подавления сопротивления свергнутых классов и противодействия преступности в советском государстве были установлены более строгий, по сравнению с Российской Империей, требования к обороту оружия.10 декабря 1918 г. Совет Народных комиссаров РСФСР издал декрет «О сдаче оружия».[1]

Данным декретом население и гражданские учреждения обязаны были сдать имеющиеся у них винтовки, пулеметы, револьверы всех систем, независимо от степени их исправности, а также патроны к ним и шашки. В Москве и Петрограде оружие предписывалось сдать в течение 7 дней, в губернских городах- 14 дней, уездных городах – 21 дня, в иных населенных пунктах – 30 дней со дня опубликования декрета. Разрешения на хранение оружия, выданные до издания декрета, считались недействительными.Виновные в укрывательстве оружия, задержании его сдачи или противодействии сдаче подвергались лишению свободы на срок от одного до десяти лет.Должностные лица, виновные в нерадении по сбору оружия или в противодействии сдаче оружия, подлежали немедленному отрешению от занимаемых должностей и преданию военно-революционному суду.Декрет предусматривал выдачу гражданам денежного вознаграждения из средств комиссариатов по военным делам в следующих размерах: гражданам, обнаружившим скрытое по истечении указанных в декрете сроков оружие, за исправную винтовку полагалось 600 руб., за неисправную – от 100 до 500 руб., за каждый пулемет сумма вознаграждения удваивалась.К Декрету прилагалась инструкция по его применению.

В ней делалось исключение для членов РКП(б): военным комиссариатам предписывалось не изымать винтовки и револьверы у членов РКП(б), имеющих их, по представлению и за ответственностью комитетов РКП(б), однако не более одной винтовки и одного револьвера у одного лица. В Революционный Военный Совет республики необходимо было предоставить сведения об общем количестве оружия (с указанием системы и номеров), находящегося у членов РКП(б).В последующем был принят ряд правовых актов, регулирующих оборот оружия. Среди них декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 12 июля 1920 г. «О выдаче и хранении огнестрельного оружия и обращении с ним»[2] [3]. Декрет детально регламентировал основания хранения и использования оружия. Его были вправе хранить и носить лишь лица, которым оно выдано в связи с выполнением служебных обязанностей (военнослужащие, сотрудники милиции), а также лица, получившие на это право в соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 декабря 1918г.

«О сдаче оружия», но было определено, что чрезвычайные комиссии в случае необходимости могли разрешить выдачу оружия другим категориям лиц.20 июля 1920 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял Декрет «Об охоте» , установивший, что право на охоту имели все достигшие совершеннолетия граждане РСФСР. Право на хранение и использование охотничьего оружия и огнестрельных припасов в количестве, необходимом для личного потребления, имели лица, которые получили охотничьи билеты Народного комиссариата земледелия (в районах, где охотничьи союзы отсутствовали, охотничьи билеты выдавались непосредственно органами Народного комиссариата земледелия).

1 марта 1923 г. ВЦИК и Совет Народных Комиссаров РСФСР приняли новое постановление «Об охоте»[4], в соответствии с которым удостоверения на право охоты выдавались органами Народного комиссариата земледелия (НКЗ) гражданам, достигшим совершеннолетия. Органы НКВД осуществляли регистрацию охотничьего оружия и лиц, его хранивших, а также учет огнестрельных припасов.На местах в соответствии с указанным постановлением были приняты региональные правовые акты о порядке хранения, продажи и приобретения охотничьего оружия.Например, в Кубано-Черноморской области 29 августа 1923 г. областным Исполнительным комитетом было принято обязательное постановление № 331 «О порядке хранения охотничьего огнестрельного и холодного оружия и огнестрельных припасов, регистрации и учета их»[5], которое определило, что все граждане, обладающие огнестрельным и холодным охотничьим оружием и огнеприпасами, обязаны были в течение месяца со дня его опубликования в г. Краснодаре и в течение месяца со дня получения на местах представить в Управление областного инспектора НКЗ по делам охоты или местным уполномоченным областного инспектора заявление об имеющемся у них охотничьем оружии и огнеприпасах с приложением документов о прежней регистрации и анкетного листа, при этом охотничьи объединения должны были подать заявление одновременно на всех членов по общим спискам. Управление областного инспектора НКЗ по делам охоты в Куба- но-Черноморской и Адыгейской автономной областях составляло списки по всем заявлениям и препровождало их в 4-х экземплярах в Куба- но-Черноморский областной отдел ГПУ, который по рассмотрению списков возвращал два экземпляра с визой о регистрации оружия и с отметкою лиц, которым в регистрации оружия отказано.

По получении списков из отдела ГПУ Управление областного инспектора по делам охоты выдавало удостоверение на право охоты. Постановлением были определены нормы оружия и огнеприпасов на одного человека для целей производства охоты: ружей – не более 5 штук, холодного оружия – не более 5 единиц, огнестрельных припасов – на год по расчету на две тысячи выстрелов. Наблюдение за исполнением данного постановления возлагалось на областного инспектора НКЗ по делам охоты в Ку- бано-Черноморской и Адыгейской автономной областях. Милиции предписывалось оказывать должностным лицам и органам охоты НКЗ активное содействие.В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 3 января 1921 г. «О реквизиции и конфискации ценностей, хранящихся у частных лиц и обществ, медицинского и фармацевтического имущества, об осуществлении права реквизиции и конфискации Народным комиссариатом просвещения, таможенными учреждениями, Военным, Морским и Почтово-телеграфным ведомствами»[6] [7] оружие, предметы военного снаряжения, полевые бинокли, хотя бы и не скрытые от таможенного контроля, в случае обнаружения у лиц, следующих за границу, подлежали конфискации таможенными учреждениями.

Декрет ЦИК РСФСР от 17 ноября 1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ» установил, что оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение при отсутствии надлежащего разрешения на хранение надлежало сдать на безвозмездной основе, в случае обнаружения данных предметов, они конфисковывались с привлечением их хранителей к уголовной ответственности.В период НЭПа государство приняло дополнительные меры к установлению контроля за торговлей оружием и боеприпасами. 9 июля1924 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет «О торговле охотничьим огнестрельным оружием, огнеприпасами к нему, об отпуске взрывчатых веществ и детонирующих средств и порядке хранения их»[8] [9], которым было определено, что для открытия торговли охотничьим огнестрельным оружием и огнеприпасами требовалось разрешение милиции и ОГПУ.В первой половине 20-х гг. был установлен государственного контроль за оборотом всех видов оружия в стране. ЦИК и СНК СССР 12 декабря 1924 г. приняли постановление «О порядке производства, торговли, хранения, пользования, учета и перевозки оружия, огне- стрельных припасов, разрывных снарядов и взрывчатых веществ» . В данном постановлении вооружение, находившееся на территории СССР, подразделялось на три категории:

А) Тип военных и военно-морских образцов, принятых на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота:

1. Винтовки, карабины, револьверы, пистолеты, пулеметы, автоматические ружья, патроны ко всем перечисленным видам оружия, а также отдельные части этих предметов.

2. Орудия всякого рода, стреляющие разрывными снарядами, в том числе и минометы.

3. Ручные гранаты и бомбы, мины, бомбы для метания со станка, с летательных и воздухоплавательных аппаратов, снаряды, заряды, патроны к орудиям и все прочие метательные и иные разрывные снаряды осколочного и фугасного действия.

4. Всякого рода порох, взрывчатые вещества и детонирующие средства, за исключением охотничьего пороха, а также применяемых для подрывных работ взрывчатых веществ и детонирующих средств.

5. Шашки, сабли, кортики, кинжалы, пики военных образцов.

Б) Тип образцов, могущих быть использованными на вооружении Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота:

1. Всякие предметы оружия (с патронами к ним) перечисленные в п.1 категории «А», тех образцов, которые в установленном порядке будут отнесены к категории «Б».

2. Взрывчатые вещества и детонирующие средства, применяемые для подрывных работ.

3. Предметы оружия кавказских и азиатских образцов – кинжалы, ятаганы, клычи, палаши и прочее боевое рубящее и колющее оружие.

В) Тип образцов, которые не могли использоваться на вооружении Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота:

1. Револьверы и пистолеты с патронами к ним тех образцов, которые не входят в категории «А» и «Б».

2. Охотничьи ружья, не исключая и автоматические, – гладкоствольные, нарезные, пистонные, кремневые, фитильные и с откидными стволами (штуцерного типа), нарезные ружья со скользящими, опускающимися или поднимающимися затворами, которые не подходят к винтовочным, но могут подходить к револьверным патронам, двух- и многострельные ружья для стрельбы дробью и пулей, патроны к оружию, перечисленному в настоящем пункте.

3. Охотничий порох.4. Холодное охотничье оружие образцов, не входящих в категории «А» и «Б».В соответствии с рассматриваемым Постановлением, предметы, относящиеся к категории «А», разрешалось приобретать лишь органам Народного Комиссариата по военным и морским делам СССР.

Таким образом, оружие военного образца было изъято из гражданского оборота. Но в исключительных случаях ОГПУ и Революционному военному совету было предоставлено право отпускать отдельным организациям и лицам (без права передачи другим лицам и организациям) предметы вооружения, указанные в п. 1 категории «А».

Постановлением было установлено, что для изготовления, приобретения, использования и хранения оружия всех указанных трех категорий требовалось разрешение органов ОГПУ и милиции. При этом приобретение, хранение, использование предметов вооружения, перечисленных в п.п. 2 и 3 категории «Б», осуществлялось на основании разрешения органов ОГПУ по согласованию с Революционным военным советом страны, а охотничьего огнестрельного оружия – с разрешения подотделов милиции административных отделов губернских и областных исполнительных комитетов.[10]

Приказом ОГПУ СССР от 29 декабря 1924 г. №452/146 была утверждена инструкция «О порядке приобретения, ношения и хранения огнестрельного и холодного оружия и патронов к нему», в которой перечислялись категории граждан, достигших 18-летнего возраста, имевших право ношения и хранения огнестрельного и холодного оружия:

а) члены РКП(б), РЛКСМ;

б) ответственные работники государственных, общественных и профессиональных учреждений и организаций;

в) сотрудники государственных, общественных и профессиональных учреждений и организаций при исполнении служебных обязанностей, если оружие требовалось им по роду занимаемой должности;г) остальные граждане, которым по тем или иным причинам требовалось оружие.Граждане, перечисленные в п.п. «б», «в», «г», не являвшиеся членами РКП(б) или РЛКСМ, пользоваться правом ношения и хранения оружия только после установления их политической благонадежности[11].

8 октября 1927 г. СНК РСФСР принял постановление «Об изменении и дополнении Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 9 июля 1924 г. о торговле охотничьим огнестрельным оружием, огнеприпасами к нему, об отпуске взрывчатых веществ и детонирующих средств и порядке хранения их»[12]. В данном Постановлении было установлено, что разрешения на открытие оптовой торговли со складов охотничьим огнестрельным оружием и боеприпасами к нему выдавались окружными или губернскими органами ОГПУ по согласованию с окружными или губернскими административными отделами.

Разрешения на открытие розничной торговли выдавались административными отделами по согласованию с органами ОГПУ, разрешения на приобретение, хранение и пользование нарезным охотничьим огнестрельным оружием – административными отделами.[13]Постановлением от 6 марта 1928 г.[14] постановление СНК РСФСР от 8 октября 1927 г. было дополнено: в промысловых районах (Перечень определялся по согласованию НКЗ РСФСР, Народным комиссариатом финансов РСФСР, Комитетом содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК) разрешалось приобретать нарезное огнестрельное оружие без специального разрешения, но в обязательном порядке его необходимо было зарегистрировать в компетентных органах, приобретать и хранить охотничье гладкоствольное огнестрельное и холодное оружие – без получения разрешения и последующей регистрации.В 1928 г. в соответствии с инструкцией НКВД РСФСР № 153 в отношении спортивного оружия стали действовать правила разрешительной системы. Исключение было сделано для лиц, относившихся к начальствующему составу РККА и РККФ, приобретавших спортивное оружие без специального разрешения.

Инструкция установила порядок приобретения и хранения спортивного оружия и пользования им:1) стрелковые организации Осовиахима и «Динамо», профессиональные и охотничьи организации могли приобретать, хранить малокалиберные винтовки, револьверы и пистолеты, а также пользоваться ими без разрешения, однако должны были уведомить органы ОГПУ о количестве приобретенного оружия;2) отдельные граждане могли приобретать, хранить малокалиберные винтовки и пользоваться ими в порядке, установленном для охотничьего нарезного оружия; спортивные малокалиберные пистолеты и револьверы можно было приобрести и хранить только с разрешения органов ОГПУ[15].16 августа 1928 г. приказом ОГПУ СССР № 166/76 была утверждена инструкция «О порядке приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», в соответствии с которой разрешения на право приобретения и хранения огнестрельного оружия могли получить по достижении 18-летнего возраста определенные категории граждан СССР:члены и кандидаты в члены ВКП(б);сотрудники государственных учреждений, общественных, профсоюзных организаций при исполнении ими служебных обязанностей, если оружие требовалось по роду занимаемой должности;селькорам и рабкорам по ходатайствам органов печати;остальные граждане, которым по определенным причинам оружие было необходимо[16].

23 января 1930 г. СНК РСФСР принял постановление «О торговле охотничьим огнестрельным оружием и о хранении этого оружия»[17], которое сохранило основные положения ранее принятых постановлений, но установило, что владеющие оружием на основании специальных разрешений граждане не имели право передавать или продавать его лицам, не имеющим соответствующего разрешения, в случае таковой передачи оружие подлежало изъятию, виновный лишался права им владеть. Запрещалось приобретение, хранение и использование оружия лицами, лишенными избирательного права. При утрате оружия его владелец был обязан опубликовать в местной газете соответствующее объявление.26 мая 1930 г. в Постановление от 23 января 1930 г. были внесены изменения[18] [19]: предусматривалось, что разрешение на приобретение, хранение и использование нарезным охотничьим оружием выдавались на определенный срок – 3 года; при утрате оружия лица, правомерно им владевшие, обязаны были сообщить в орган милиции, в котором оно было зарегистрировано.

17 февраля 1932 г. Советом Народных Комиссаров РСФСР было принято новое постановление «О порядке приобретения, хранения и пользования охотничьим и спортивным оружием и о торговле огне- стрельным охотничьим и спортивным оружием» . В соответствии с данным Постановлением разрешения на приобретение, хранение, пользование нарезным охотничьим и спортивным оружием и боеприпасами к нему, торговлю охотничьим и спортивным оружием, открытие пиротехнических заведений и стрелковых тиров выдавались органами ОГ- ПУ и Главного управления Рабоче-Крестьянской милиции.В 1933 г. в СССР была произведена перерегистрация боевого и охотничьего нарезного оружия, в ходе которой оружие изымалось без компенсации у определенных категорий граждан:своевременно не продливших сроки разрешений на право хранения и ношения оружия или не истребовавших своевременно продленные разрешения;на которых имелся компрометирующий материал;ношение и хранение оружия для которых не вызывалось служебной необходимостью; душевнобольных[20].Малокалиберные винтовки в торгующих организациях в соответствии с приказом НКВД СССР № 0140 от 28 октября 1935 г. можно было приобрести гражданам без получения предварительного разрешения в органах НКВД, но с последующей регистрацией в милиции.Лица, относившиеся к командному составу армии и флота должны были зарегистрировать приобретенное оружие в своей воинской части.В этот период был произведен переучет огнестрельного оружия, находящегося на руках у бывших сотрудников органов государственной безопасности: без специального разрешения право ношения и хранения оружия предоставлялось лишь лицам, состоящим в запасе ГУГБ НКВД награжденным знаком «Почетный чекист» или боевым оружием, все остальные находящиеся в запасе ГУГБ НКВД, должны были в обязательном порядке получить разрешение на право хранения и ношения огнестрельного оружия[21] [22].

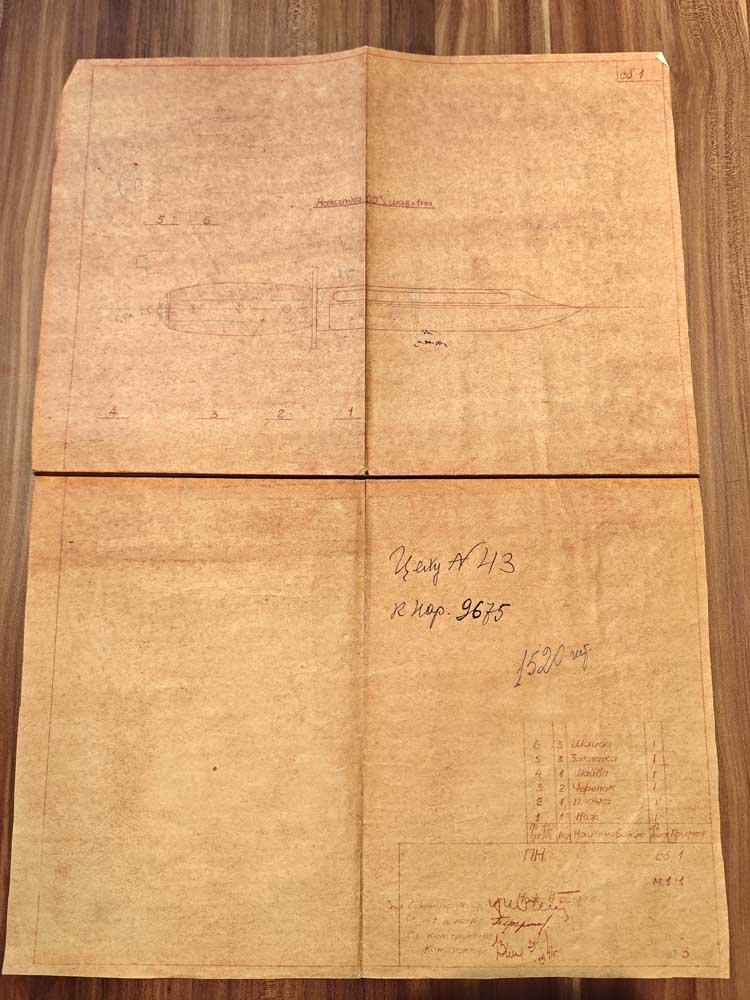

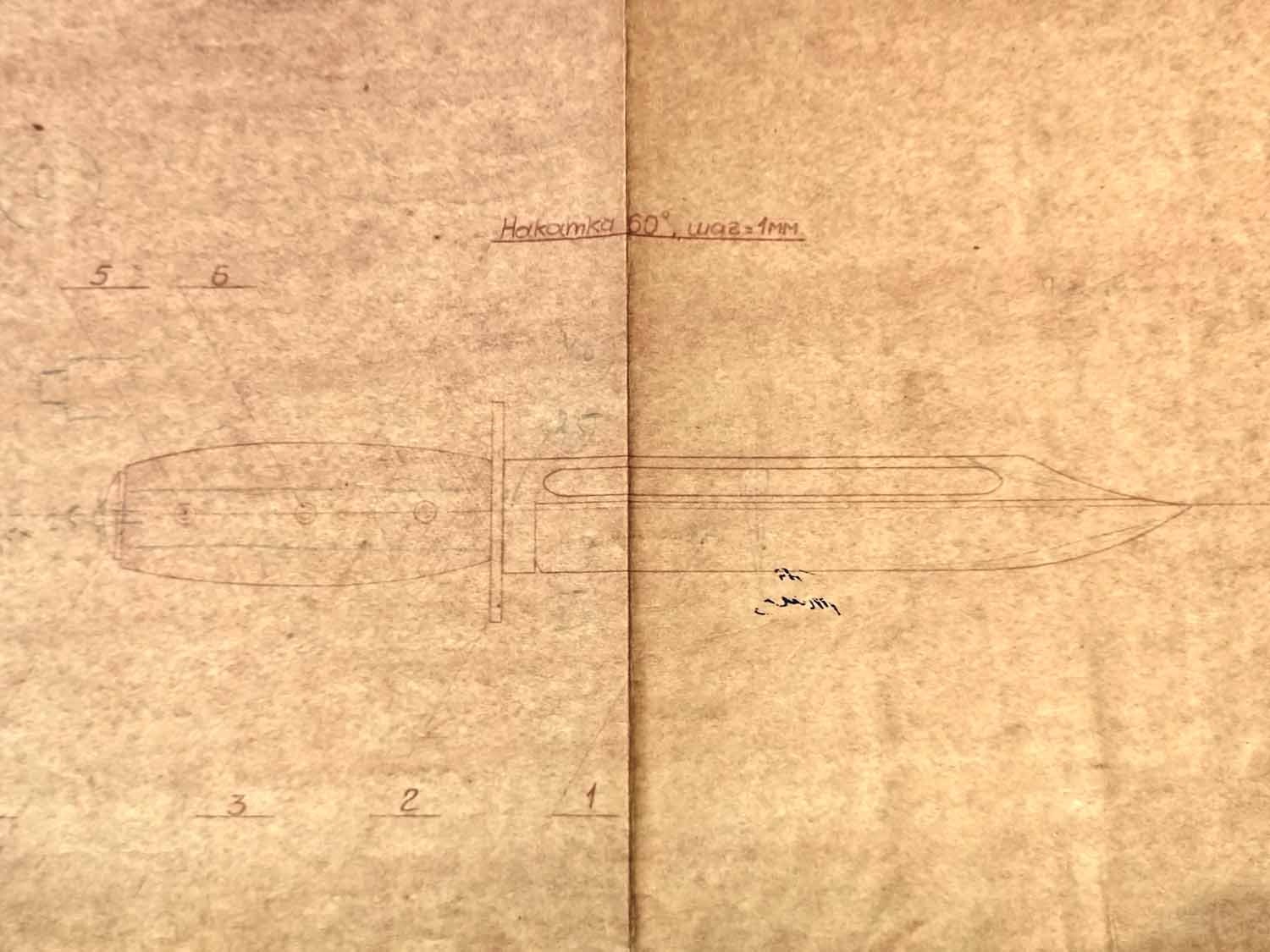

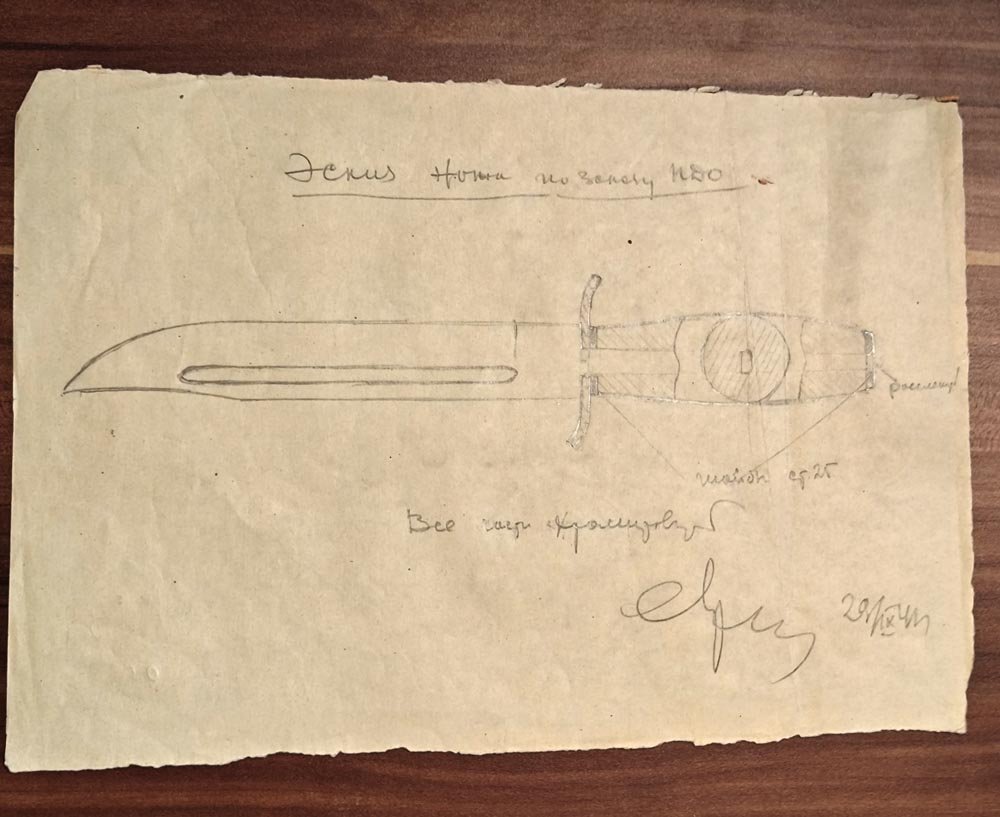

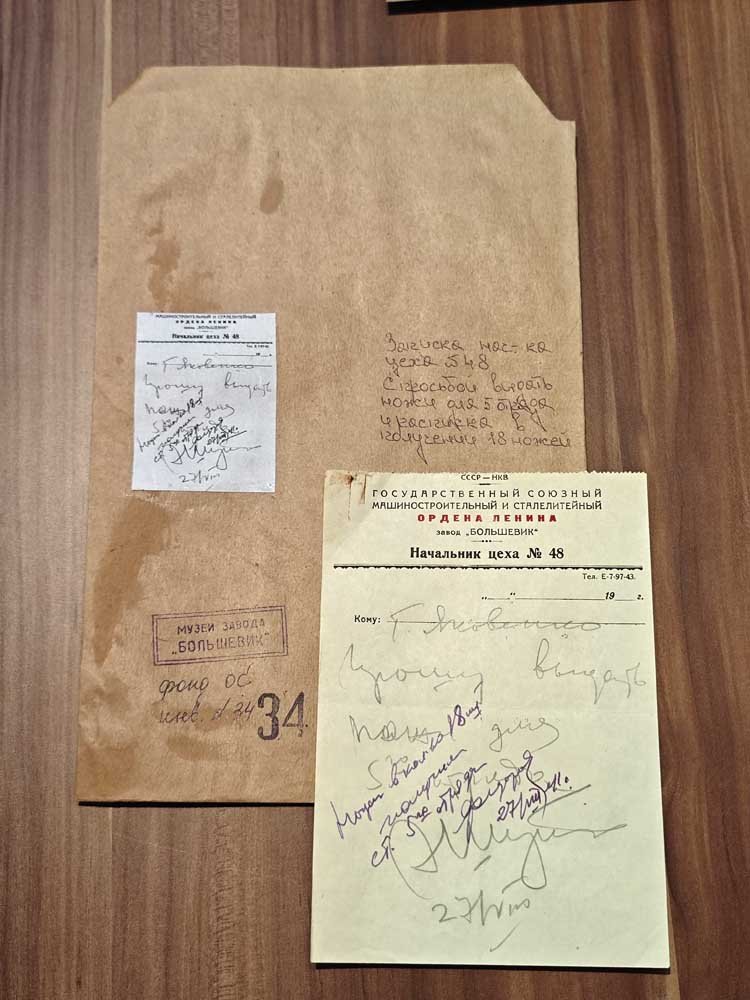

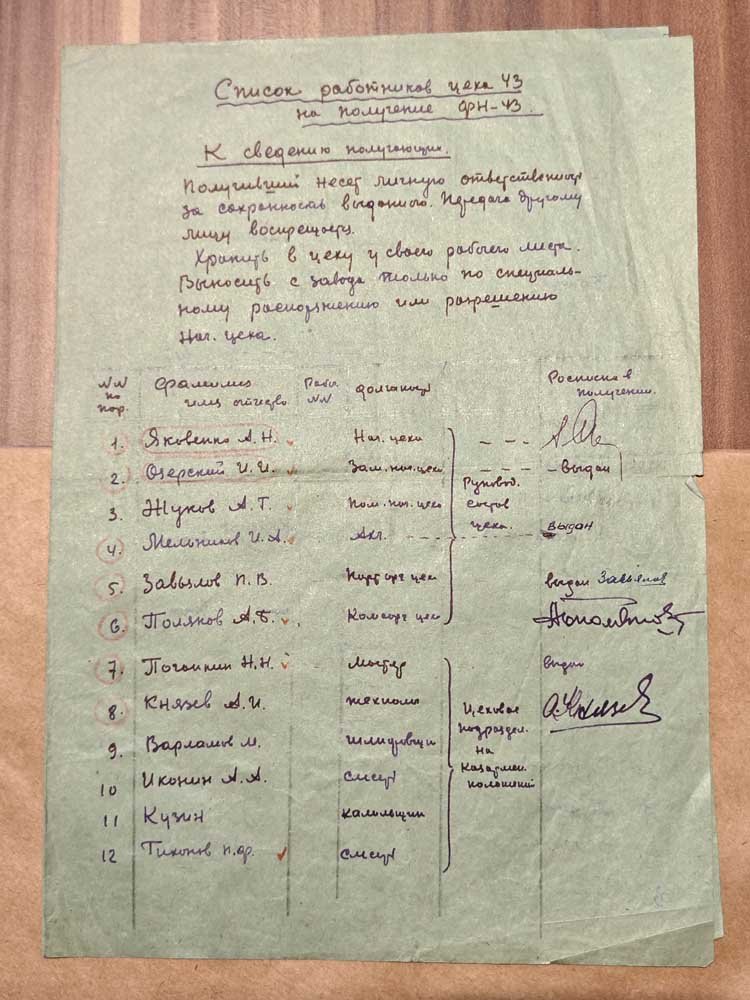

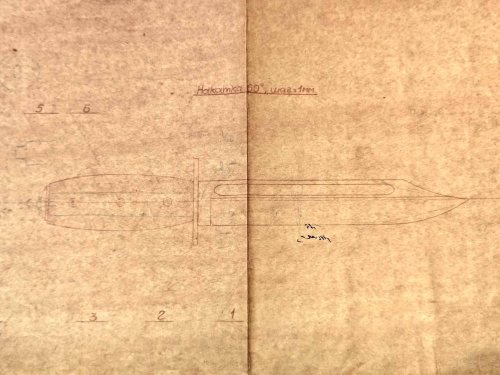

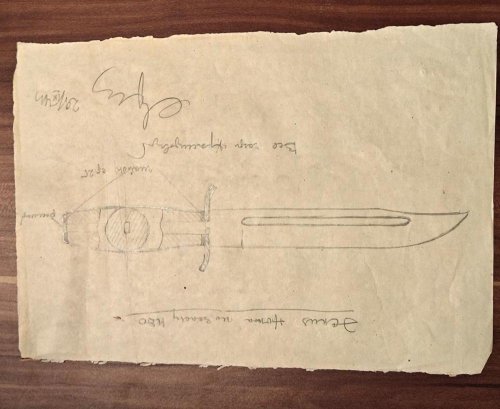

В целях предупреждения хулиганства, совершавшегося с использованием холодного оружия, постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 марта 1935 г. «О мерах борьбы с хулиганством» запрещались изготовление, приобретение, хранение, сбыт, ношение холодного оружия без предварительного разрешения органов НКВД. Но определенным категориям граждан, проживающим в местностях, где холодное оружие необходимо по условиям промысла и быта, а также являлось принадлежностью национального костюма, разрешалось его ношение без разрешения милиции[23].

В соответствии с указанным постановлением Главное управление милиции НКВД СССР издало инструкцию «О порядке регистрации, выдачи разрешений на изготовление, приобретение, хранение, сбыт и ношение холодного оружия», в соответствии с которой лица, имеющие холодное оружие должны были представить его в органы милиции для регистрации и получения соответствующего разрешения на право ношения и хранения, которое выдавалось лишь охотникам и лицам, нуждавшимся в нем по роду занятий. Лица, получившие разрешение на право ношения и хранения оружия, не могли передавать оружие никому другому. Продажа холодного оружия осуществлялась только в магазинах государственной или кооперативной торговли под наблюдением милиции[24].

Начиная с 1938 г. в стране на основании постановления СНК СССР от 15 февраля 1938 г. № 170 «О порядке приобретения малокалиберных винтовок»[25] было ограничено их приобретение: как предприятиям, учреждениям, организациям, так и гражданам, следовало предварительно получить разрешение милиции.С 1940 г. изменился порядок приобретения охотничьих гладкоствольных ружей и торговли ими. В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 ноября 1940 г. «Об упорядочении учета и торговли охотничьими гладкоствольными ружьями»[26] охотничьи гладкоствольные ружья продавались гражданам лишь по предъявлении охотничьих билетов. Были определены организации, имевшие право выдачи охотничьих билетов: Народный комиссариат заготовок – охотникам- промысловикам, Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при Совете Народных Комиссаров СССР – охотникам-любителям.Были введены количественные ограничения на право обладания оружием: охотник-любитель мог иметь не более двух, а охотник- промысловик – не более пяти охотничьих гладкоствольных ружей.Большое значение в организации контроля за оборотом оружия в 30-е гг. сыграли ведомственные правовые акты органов НКВД СССР: приказы № 238 от 29 июля 1939 г., № 027 от 22 февраля 1938 г. и др. Например, Инструкцией «О порядке выдачи охотничьих билетов единого образца, торговли гладкоствольными охотничьими ружьями и их учете», которая была утверждена НКВД СССР 14 февраля 1941 г., право хранения охотничьих ружей и пользования ими предоставлялось: лицам, достигшим 16-летнего возраст (в основных охотничьих районах с 14 лет) и имевшим охотничий билет единого образца и зарегистрировавшим ружья в организации, выдавшей охотничий билет; организациям для целей охраны и учебно-спортивной работы, зарегистрировавшим ружья в органах милиции.В период Великой Отечественной войны были введены дополнительные существенные ограничения в обороте оружия. Гражданам предписывалось сдать имевшееся у них огнестрельное и холодное оружие в органы милиции или местные Советы депутатов трудящихся.В годы войны одной из главных задач правоохранительных органов являлись обеспечение безопасности тыла действующей армии и борьба с бандитизмом в районах, освобожденных от немецкой оккупации.16 января 1942 г. было принято постановление Государственного Комитета Обороны СССР «О сдаче трофейного имущества» (№ 1156). Постановление установило, что все граждане, проживавшие в освобожденных Красной Армией населенных пунктах, обязывались в течение 24 часов сдать воинским частям, органам НКВД или местным властям все брошенное противником и подобранное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, противогазы, обмундирование, обувь и другое военное имущество, а также имущество, принадлежавшее советским воинским частям, а также советским предприятиям и учреждениям и присвоенное ими во время оккупации.

Органам местной власти о собранном вооружении, боеприпасах и ином военном имуществе предписывалось немедленно сообщать органам НКВД или в ближайшую воинскую часть. Лица, не сдавшие в установленный срок огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, подлежали уголовной ответственности. К ответственности привлекались также лица, виновные в порче оружия, боеприпасов, военного имущества. При занятии частями Краской Армии населенных пунктов военному командованию соединений Красной Армии предписывалось издавать обязательные постановления в соответствии с указанным постановлением Государственного Комитета Обороны. 19 января 1942 г. был издан приказ народного комиссара внутренних дел СССР №00146 с объявлением постановление Государственного Комитета Обороны СССР № 1156 от 16 января 1942 г. В нем наркомам внутренних дел республик, начальникам У НКВД областей и командирам дивизий внутренних войск НКВД, предназначавшихся для несения гарнизонной службы в освобождаемых населенных пунктах от войск противника, при выделении райорганов и гарнизонов войск НКВД ставить задачу немедленного сбора имевшегося у проживавших граждан огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов и военного имущества.

Районным отделениям НКВД в освобожденных населенных пунктах необходимо было организовать места хранения и учет собираемого оружия, боеприпасов и материальных ценностей. Следствие в отношении лиц, уклонившихся от сдачи оружия, надлежало проводить в кратчайший срок и дела на них предписывалось направлять в суды, в случаях злостного сокрытия оружия – на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР1.В целях борьбы с бандитизмом в период Великой Отечественной войны была поделана большая работа по сбору вооружения на местах боев, а также по изъятию у населения незаконно хранившегося оружия. Лишь в Краснодарском крае у бандитов, их пособников, населения края в феврале – мае 1943 г. после его освобождения от немецкой оккупации было изъято более 423 тыс. патронов, 7967 мин, 5199 гранат, 7375 снарядов, 13608 винтовок, 3025 автоматов, 301 пулемет,76 минометов, 50 револьверов и пистолетов, 26 противотанковых ру- – 2 жеи и др. [27] [28]

В местах боев под Ленинградом только за 1944 г. было изъято и подобрано 2 орудия, 125 минометов, 831 пулемет, 14913 винтовок и автоматов, 1133 револьвера и пистолета, 23021 граната, 2178573 патрона, 861 снаряд, 6194 мины, 193 кг взрывных веществ[29] [30].В целом к 1 апрелю 1944 г. на территории страны, освобожденной от захватчиков было собрано и изъято у населения 8357 пулемета, 11440 автоматов, 257791 винтовки, 56023 револьвера и пистолета, 160490 гранат[31].К сожалению, на местах боев Великой Отечественной вооружение реально было собрано далеко не все. До настоящего времени оружие и боеприпасы находят в этих местах. Незаконные раскопки оружия в местах бывших боев являются служат одним из источников его поступления в незаконный оборот.Через несколько лет лет после окончания Великой Отечественной войны правовое регулирование оборота оружия в стране изменилось в сторону некоторой либерализации в отношении отдельных видов оружия.В частности, в 1953- 1959 гг. была разрешена свободная (без предъявления охотничьих билетов) продажа охотничьих гладкоствольных ружей.Приказ МВД СССР № 760 28 ноября 1956 г. утвердил и объявил инструкцию «О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования нарезного огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов к нарезному оружию, открытия стрелковых тиров, оружейноремонтных мастерских, торговли нарезным огнестрельным и холодным оружием».

В соответствии с данной Инструкцией министерства и ведомства могли приобретать и хранить нарезное оружие и боеприпасы к нему по разрешению органов внутренних дел (милиции) для следующих целей: вооружение охраны предприятий, организаций, учреждений, а также отдельных лиц, которым по роду службы разрешено ношение оружия; охотничьего промысла; экспонирование в музеях; проведение учебных занятий; съемок кинофильмов. Выдававшееся по месту работы должностным лицам оружие, необходимое для обеспечения их безопасности, считалось и учитывалось как ведомственное.

Предприятия, учреждения, организации, учебные заведения были вправе приобретать малокалиберные винтовки без разрешения милиции.Огнестрельное малокалиберное оружие и боеприпасы с разрешения органов внутренних дел имели право приобрести и хранить офицерский и начальствующий состав Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, а также стрелки-разрядники и мастера стрелкового спорта.На основании ходатайства ЦК ДОСААФ и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР органами внутренних дел (милицией) выдавались разрешения мастерам спорта и пятиборцам на приобретение и хранение малокалиберных пистолетов и револьверов.Без разрешения милиции граждане имели право приобрести и хранить только гладкоствольные охотничьи ружья, пневматические винтовки и пистолеты.Наградное нарезное огнестрельное и холодное оружие в обязательном порядке регистрировалось в органах внутренних дел (милиции). Генералы и офицеры при увольнении в отставку или в запас с правом ношения формы одежды были вправе хранить кортики без регистрации в милиции.В обязательном порядке требовалось разрешение органов милиции для открытия тиров, стрельбищ, магазинов по продаже огнестрельного нарезного и холодного оружия, мастерских по ремонту оружия.В конце 50-х гг. правила оборота оружия были ужесточены.

Постановлением Совета Министров СССР от 11 мая 1959 г. №478 «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства»[32] [33] отменялась свободная продажа гладкоствольных охотничьих ружей. Гладкоствольные охотничьи ружья продавались гражданам только по предъявлении охотничьих билетов, за исключением районов промысловой охоты. Продажа ружей совхозам, колхозам и другим организациям и предприятиям для охраны производилась по письменным требованиям их руководителей.Постановление Совета Министров РСФСР от 10 октября 1960 г. № 1548 утвердило «Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР» , которое определило, что продажа гладкоствольных и нарезных охотничьих ружей гражданам производится повсеместно с разрешения органов внутренних дел с одновременным предъявлением охотничьего билета, а предприятиям, организациям и учреждениям – по разрешению органов внутренних дел1.30 декабря 1961г. приказ МВД РСФСР № 749 утвердил инструкцию «О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов к нарезному оружию, открытия стрелковых тиров, оружейно-ремонтных мастерских, торговли нарезным огнестрельным и холодным оружием на территории РСФСР».

В отличие от ранее имевшейся инструкции от 28 ноября 1956 г. данная Инструкция имела рядом положений.Охотничье нарезное оружие, малокалиберные винтовки и ружья с нарезным стволом приобретались гражданами по разрешению органов милиции (в отдаленных районах охотникам промысловикам можно было получить, разрешение только на его хранение в срок до двух месяцев со дня приобретения); гладкоствольные ружья и охотничьи ножи – по предъявлении охотничьего билета без разрешения милиции. Охотники-любители могли получить разрешение на приобретение и хранение нарезного оружия в виде исключения только по ходатайству Центрального Совета Всеармейского военно-охотничьего общества, Центрального Совета «Динамо», республиканских, краевых (областных) охотничьих инспекций в каждом случае с разрешения МВД РСФСР.

На сезон охоты с разрешения милиции заготовительные организации, охотничьи колхозы (артели), зверопромхозы могли выдавать находящееся у них ведомственное оружие охотникам, которые заключили с ними договор на сдачу государству пушнины и мяса.Сведения о проданных охотничьих ружьях и ножах торгующими организациями вписывались в охотничьи билеты в момент продажи.Организации ДОСААФ имели право приобретать малокалиберные винтовки без разрешения милиции, но с регистрацией в течение 5 дней после приобретения в милиции; разрешение на приобретение и хранение малокалиберных винтовок могло быть выдано охотникам-промысловикам и мастерам стрелкового спорта (мастера стрелкового спорта не могли получить разрешение на приобретение промысловых малокалиберных карабинов, хранение ими малокалиберных револьверов и пистолетов разрешалось лишь на основании ходатайств ЦК ДОСААФ или Центрального Совета спортивных обществ и организаций СССР).

Пневматические винтовки и пистолеты, сигнальные и стартовые пистолеты отдельным гражданам продавать запрещалось. Организации, предприятия, учреждения, учебные заведения имели право приобретать данные виды оружия без разрешения милиции по письменным заявкам их руководителей.После образования союзно-республиканского Министерства охраны общественного порядка СССР, приказом № 15 от 4 января 1968 г. была утверждена новая инструкция «О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов к нарезному оружию, открытия стрелковых тиров, оружейно-ремонтных мастерских, торговли нарезным огнестрельным и холодным оружием».

В целях упорядочения оборота огнестрельного оружия в РСФСР в 60-х г.г. был принят ряд Указов Президиума Верховного Совета.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1963 г. «Об усилении борьбы с нарушениями порядка хранения и использования огнестрельного оружия»[34] [35] установил административную ответственность за противоправные действия в отношении огнестрельного оружия (в случае, если они не являлись уголовно-наказуемыми): штраф до 10 рублей с изъятием оружия без возмещения его стоимости или без изъятия – за стрельбу из него в населенных пунктах и других не отведенных для этого местах, передачу огнестрельного нарезного оружия другим лицам, уклонение от перерегистрации этого оружия, продажу или передачу с целью охоты гладкоствольных охотничьих ружей лицам, не имевшим охотничьих билетов; штраф до 20 рублей – за продажу огнестрельного нарезного оружия лицам, не имевшим разрешение на его приобретение, охотничьих гладкоствольных ружей лицам, не имевшим охотничьих билетов; нарушение порядка хранения ведомственного огнестрельного оружия, которое повлекло его хищение или утрату, выдачу или использование этого оружия не по назначению.Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 сентября 1969 г. «Об изъятии огнестрельного оружия у лиц, совершающих анти- общественные поступки» установил, что у лиц, систематически нарушающих общественный порядок, злоупотребляющих спиртными напитками или страдающих психическими заболеваниями, принадлежащие им охотничьи ружья и иное огнестрельное оружие и боеприпасы могли быть изъяты в административном порядке по решению сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся, их исполнительных комитетов или постановлениями административных комиссий при исполнительных районных, городских, сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся.

Изъятое боевое и малокалиберное оружие, в том числе нарезные охотничьи ружья и боеприпасы к ним должны были сдаваться в органы внутренних дел, а гладкоствольные охотничьи ружья – оцениваться и передаваться торгующим организациям для продажи на комиссионных началах в установленном порядке. Вырученные от реализации средства возвращались владельцу оружия.23 июля 1975 г. Советом Министров СССР было принято постановление № 646 «Об установлении единого порядка приобретения, учета и хранения охотничьих ружей»[36].

В соответствии с ним продажа гладкоствольных и нарезных охотничьих ружей гражданам производилась повсеместно по разрешению органов внутренних дел с одновременным предъявлением охотничьего билета; продажа охотничьих ружей предприятиям, организациям и учреждениям производилась также по разрешению органов внутренних дел.На Министерство внутренних дел СССР и его органы на местах возлагалось обеспечение контроля за приобретением, хранением, использованием и регистрацией (перерегистрацией) охотничьих ружей, а также выдача разрешений на их приобретение и хранение.Охотничьи ружья подлежали регистрации в органах внутренних дел не позднее одного месяца после приобретения, их перерегистрация осуществлялась один раз в три года. Были установлены размеры платы, взимаемой за регистрацию и перерегистрацию принадлежащих гражданам охотничьих ружей и определение их технического состояния: за регистрацию – 3 рубля, за перерегистрацию – 1 рубль за каждое ружье.Министерству внутренних дел СССР было предписано разработать и утвердить инструкцию о порядке приобретения, учета, хранения и использования охотничьих ружей и боеприпасов. В 1975 г. был принят ряд приказов МВД СССР, регламентировавших оборот оружия: № 242 от 25 сентября 1975 г. «О мерах по выполнению постановления Совета Министров СССР от 23 июля 1975 г. № 646 «Об установлении единого порядка приобретения, учета и хранения охотничьих ружей» и № 300 от 4 декабря 1975 г.

«Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, производства холодного оружия, открытия стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных мастерских, торговли огнестрельным оружием, боеприпасами к нему и охотничьими ножами».В соответствии с упомянутой Инструкцией приобретение и хранение охотничьего огнестрельного, гладкоствольного и малокалиберного оружия предприятиями, учреждениями и организациями осуществлялось по разрешению органов внутренних дел; приобретение пневматических винтовок и пистолетов, сигнальных, газовых и стартовых пистолетов было возможно по заявкам руководителей предприятий, учреждений и организаций без разрешения органов внутренних дел.

Приобретение и хранение охотничьего огнестрельного нарезного оружия и малокалиберных винтовок разрешалось органами внутренних дел лишь охотникам-промысловикам на основании ходатайств руководителей организаций; охотничьи гладкоствольные ружья имели право приобретать и хранить по разрешению органов внутренних дел охотники-промысловики и охотники-любители, которые являлись членами охотничьего общества.Боеприпасы для оружия военного образца приобретались централизованно через Министерство обороны СССР, боеприпасы к охотничьему нарезному и гладкоствольному оружию приобретались через организации торговли по предъявлении охотничьего билета и разрешения органов внутренних дел на хранение оружия.Инструкцией были определены категории лиц, которым разрешение на приобретение и хранение оружия не выдавалось: страдающие психическими заболеваниями; систематически нарушающим общественный порядок, злоупотребляющим спиртными напитками и наркотическими веществами; обвиняемым в совершении преступлений, а также преданным суду; судимым за особо опасные государственные и другие тяжкие преступления, особо опасным рецидивистам, а также судимым за преступления, совершенные с применением оружия; условно осужденным с обязательным привлечением к труду, условно освобожденным из мест лишения свободы с направлением на стройки народного хозяйства; осужденным к исправительным работам и переданным на поруки трудовым коллективам.

Позднее был принят ряд ведомственных нормативных актов МВД СССР, определяющих правила оборота оружия и работы органов внутренних дел по его контролю, из которых Инструкция «О порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, изготовления холодного клинкового оружия, открытия стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных мастерских, торговли огнестрельным оружием, боевыми припасами к нему и охотничьими ножами», утвержденная приказом МВД СССР № 246 от 1 декабря 1987 г., действовала до 1993 г. (включительно).Анализ правовых актов, регламентировавших оборот оружия в Советском государстве позволяет сделать вывод о том, что данный период характеризуется наиболее строгой системой контроля за оборотом оружия. Следует отметить, что в Советском государстве жесткий контроль за оборотом оружия, приносил ощутимые результаты в борьбе с преступностью.

После распада Советского Союза система контроля за оборотом оружия была существенно ослаблена, что негативно повлияло на состояние преступности в 1990-х гг.

[1] 2 О сдаче оружия: Декрет СНК РСФСР от 10 декабря 1918 г. // СУ РСФСР. 1917. 1918. № 93.Ст. 993.

[2] СУ РСФСР. 1920. № 69. Ст. 314.

[3] СУ РСФСР. 1920. № 66. Ст. 297.

[4] СУ РСФСР. 1923. № 17. Ст. 216.

[5] Государственный архив Краснодарского края. Ф. Р-990. Оп. 2. Д. 435. Л. 56-57 об.

[6] Декреты Советской власти. T. XII. Дек. 1920 г.-янв. 1921 г. М., 1986. С.131.

[7] СУ РСФСР. 1921. № 70. Ст. 564.

[8] СУ РСФСР. 1924. № 60. Ст. 588.

[9] СЗСССР. 1924. № 29. Ст. 256.

[10] Положение об административном отделе губернских и областных исполнительныхкомитетов. Утверждено декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 августа 1924 г. // СУ РСФСР.1924. № 82. Ст. 825.

[11] Майоров Н.И., Шавшин М.Н. Советское законодательство о борьбе с незаконнымношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбытом оружия, боевых припасов ивзрывчатых веществ (исторический очерк). Горький, 1980. С. 14-15.

[12] СУ РСФСР. 1927. № 104. Ст. 699.

[13] В соответствии с постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г. уездные управления милицииупразднялись и созданы уездные административные отделы (СУ РСФСР. 1926. № 90. Ст. 655).

[14] СУ РСФСР. 1928. № 31. Ст. 260.

[15] Майоров Н.И., Шавшин М.Н. Указ. соч. С. 17-18.

[16] Майоров Н.И., Шавшин М.Н. Указ. соч. С. 19.

[17] СУ РСФСР. 1930. № 2. Ст. 33.

[18] СУ РСФСР. 1930. № 24. Ст. 317.

[19] СУ РСФСР. 1932. № 3. Ст. 174.

[20] Майоров Н.И., Шавилин М.Н. Указ. соч. С. 22-23.

[21] Майоров Н.И., Шавшин М.Н. Указ. соч. С. 23.

[22] СЗСССР. 1935. № 18. Ст. 141.

[23] СУ РСФСР. 1935. № 20. Ст. 193.

[24] Шелковникова Е.Д. Теоретические и правовые основы деятельности органов внутренних делпо контролю за оборотом оружия. М., 1998. С.68.

[25] СП СССР. 1938. № 8. Ст. 56.

[26] СП СССР. 1940. №31. Ст. 777.

[27] ‘Органы государственной безопасности ы Великой Отечественной войне. Сб. документов. Томтретий. Книга 1. «Крушение блицкрига». 1 января – 30 июля 1942 года. М., 2003. С. 42-44.

[28] Зайцев В.П., Туков В.В. 75 лет на страже порядка. Краснодар, 2012. С. 100.

[29] Сальников ВП., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Северо-Запада России вгоды Великой Отечественной войны. СПб., 1999. С. 50.

[30] Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. М., 1996. С. 267.

[31] 4 См.: Постановление Совета Министров СССР от 17 августа 1953 г. № 2186 «Об улучшенииснабжения охотников ружьями, боеприпасами и охотничьими принадлежностями».

[32] СП СССР. 1959. № 10. Ст. 62.

[33] СП РСФСР. 1960. № 34. Ст. 164.

[34] Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. №41. Ст. 719.

[35] Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1969. № 40. Ст. 1231.

[36] СП СССР. 1975. № 18. Ст. 110.